Untotes Modern

Untotes Modern

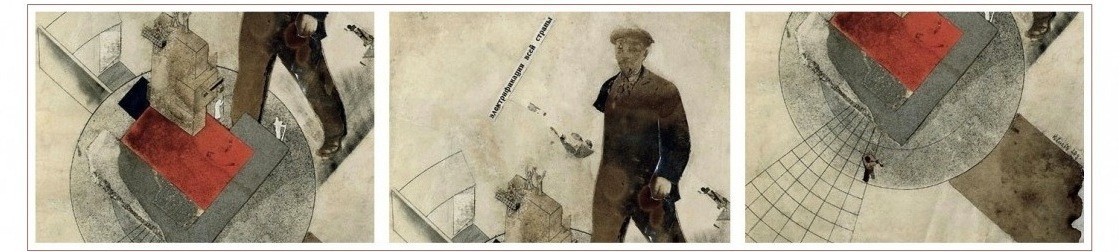

Zum Burgtheater-Gastspiel im Hamburger Thalia-Theater

Ibcenest nansence! (Joyce, Finnegangs Wake)

Gespinste

Durch die gläsernen Wände sieht man undeutlich

eine düstere, von gleichmäßigem Regen

verschleierte Fjordlandschaft.

Im verstaubten Geisterhaus, Alvings Landgut an einem großen Fjord in West-Norwegen, ist im Wortsinne die Hölle los. Alles unterhält mit allem unterschwellig verhohlen, jeder mit jedem, schlüpfrige, amoralische Beziehungen, auf intimste Weise, Tabus werden unter der scheinheiligen Fassade bürgerlicher Wohlanständigkeit immer schon unterlaufen und der Dreck unter den Teppich gekehrt.

Heimsuchung

Ein Kinderasyl soll gegründet werden zu Ehren des vor 10 Jahren verstorbenen pater familias, des Kammerherrn Alving. Und um von dessen nicht ganz untadeligem Lebenswandel abzulenken. Osvald, nach 20 Jahren aus Paris, wo er Kunst studierte heimkehrender, syphilitisch zerrütteter Sohn in Erwartung der Gehirnerweichung und Halb-Schwester Regine, Hausangstellte: ein beinahe Ibsensches Wälsungenpaar. Wäre da nicht die Tatsache, dass die Atavismen in ihm, das zu trunksüchtiger Ausschweifung umschlagende Lebensfreudepotential, seine inzestuöse Annährung an Regine eher in Vergewaltigungsnähe rückt.

Beide befinden sich zunächst in Unkenntnis ihrer Verwandtschaft, die daher rührt, dass Vater Alving und das damlige Stubenmädchen (Regines Mutter) vor Jahren ein geheimes Techtelmechtel (ebenso wohl eher ohne beiderseitiges Einverständnis) unterhielten.

Mutter Helene Alving und Jugendliebe Pastor Manders, dem sie sich nach nur einem Jahr der Ehe im Streit mit ihrem inzwischen verstorbenen Mann, dem trunksüchtigen aber reichen Alving, mit dem sie um der besseren Partie willen verheiratet wurde, hilfesuchend an die Brust warf, der sie in scheinheiliger Ehrenhaftigkeit, mit Verweis auf ihre Gattinenpflicht zurückstieß. Randständig und abseits: Jakob Engstrand, Tischlermeister und Regines urkundlich (im Kirchenbuch!) verzeichneter Vater. Dieser plant im errichteten Kinderheim eine Unterkunft für Seeleute zu errichten und will Regine zu sich nehmen; Frau Alvings Haushalt entreißen.

Dass diese das Haus und Heim zusammenhaltende maligne Unheimlichkeit alles durchherrscht, wird gruselig und grauenhaft, alptraumartig, ja brandgefährlich, erst dadurch, dass die Verleugnung und Verdrängung, Vertuschung sich darüber legen; sie niederdrücken. Ein „überdeckter Abgrund.“

Hier findet sich der tiefergehende psychoanalytische Zug der „Gespenster“ Henrik Ibsens (im englischen „Ghosts“), die eigentlich dem Originaltitel „Gengangeren“ gemäßer „Wiedergänger“ heißen müssten. Osvald kehrt physisch wieder nach Haus, verkörpert selbst aber aufgrund eines psychosomatischen Determinismus – ererbte letale Syphilis, Hang zum Exzessiven – das Gespenst, die unheilvoll-gespenstische Wiederholung, seines Vaters. Regina, das Dienstmädchen, die Wiedergängerin ihrer Mutter. Selbiger, bücherliebend und reflektiert, bemächtigt sich dieser Gedanke als universales Erklärungskonzept:

„Als ich Regine und Osvald da drinnen hörte, war es mir, als ob ich Gespenster vor mir sah. Aber ich glaube fast, wir sind allesamt Gespenster, Pastor Manders. Es ist ja nicht nur, was wir von Vater und Mutter geerbt haben, das in uns herumgeistert; auch alte, abgestorbene Meinungen aller Art, alte, abgestorbene Überzeugungen und ähnliches. Sie sind nicht lebendig in uns; aber sie sitzen doch in uns fest, und wir können sie nicht loswerden.“

Die Gespenster, ein analytisches Drama, das fortschreitet im Maße wie es ins unheilvolle Vergangene zurücktauchend dieses zu Tage fördert. Ein Drama, dessen Aktualität und Brisanz, bezieht man sie nur auf die Rebellion gegen repressive bürgerliche Stukturen, von aufgeweichter Moraltheologie unterstützt, auf den ersten Blick so abgebraucht wirkt.

The Horror

David Bösch, der 1978 geborene Leitende Regiseur des Bochumer Schauspielhauses, hat sich an einer Aktualisierung versucht, die sich aller vordergründigen Provokationen enthält und zunächst – in Bühnenbild und Kostümen von Patrick Bannwart – zurückgenommen traditionell daherkommt. Die Versuchung, Ibsens Figuren und Szenarien als „Gärstoff“ strindbergianischen Expressionismus (Adorno) hysterisch zu überzeichnen ist er erlegen, aber mit Gewinn, weil er sie auf überzeugende Weise dem Zombi- und Horrorfilm annährt. Die zurückgenommene, und nur gelegentlich alle Register ausspielende Schauspielkunst von Kirsten Dene (Mutter Alwig) und Martin Schwab (Paster Manders) passen sich diesem Konzept ideal ein. Markus Meyer gibt den Osvald in einer genial überdrehten Mischung aus Hamlet, Prinz von Homburg und rockstarhaftem Drogen-Junkie.

Wenngleich das von Anbeginn mit Spinnweben gesäumte und von Untoten bevölkerte Interieur (von Ibsen noch als „geräumiges Gartenzimmer“ angelegt), in seiner Ordnung nur durch das überdimensionierte Ahnenbild an der Rückwand noch aufrechterhalten (und zugleich wohl doch schon zerstört: der übermächtige, alles durchherschende Vor-Fahr garantiert Identität und untergräbt sie zugleich, ist auch Repräsentant des alles zersetzenden Spuks), eine Subversion aller Verfallsgeschichten-Logik, für sich genommen interpretatorisch schon ungemein kühn daherkommt. Hier ist nichts anfänglich noch in Ordnung und gerät erst allmählich , durchs Hochkommen von Verdrängtem, in Schieflage: bereits das Ausgangssetting, ein von Altlast-Gespinsten überwucherter status quo, stellt sich – bei Bösch – dar als vermoderter Schein.

Zerfall

Nicht kontinuierlich treibt das Symptomwuchern von Verdrängtem in die Zersetzung (obwohl ein unterschwelliges Beben, ein Grummeln, wiederkehrend, akustisch unterlegt wird und eine beklemmende Atmosphäre erzeugt), sondern ruckartig, abrupt und eruptiv entstellt sich die zombiebewohnte Ausgangsruine bis zur Kenntlichkeit: die Fassade mit dem gigantisch großäugigen Vaterbild kollabiert plötzlich, da die seismischen Aktivitäten das Fundament über einen kritischen Punkt hinaus zum Wanken gebracht haben.

Dann der Brand, der das gesamte „brenzlige“ Anwesen in Asche legt: bei Bösch entspricht dem ein teils klärender, teils weinkrampfartiger Platzregen. (Thomas Manns Vergleich Ibsens mit Wagner kommt hier in den Sinn: wirkt diese Szene, just, wenn sie SO präsentiert wird, nicht wie eine Götterdämmerung in nuce?). Die Effigie der Vaterimago an der Wand, eine Gipsplastik, wird von Osvald mit dem Vorschlaghammer zertrümmert. Untermalt von Cat Stevens ödipalem Father and Son-Song; eine in ihrer Kitschigkeit und ihrem Anachronismus (die das dramatische Jetzt aus dem Lot bringt) beunruhigende, verstörende (und damit auf eine Art kongeniale) Unpassendheit.

Jenes erschütternde Modern, welches (zumindest vordergründig) das seinerzeit so eklatant (und Eklat nach sich ziehende) moderne Stück, 1881 im lutherischen Norwegen abgelehnt und erst 1882 in Chicago uraufgeführt, selbst befallen zu haben scheint, ein Art inherent vice oder Wurmstichigkeit, darstellbar zu machen, sind die an verschlungenen Motiven so überreichen Gengangeren prädestiniert und Böschs approach arbeitet diesen Zug in Überdeutlichkeit heraus.

Oswald: Endlich erklärte er mir, dass ich schon immer, seit meiner Geburt, etwas „Wurmstichiges“ an mir gehabt hätte – ja, er gebrauchte tatsächlich den Ausdruck „vermoulu“; genauso nannte er es.

Den Muff von tausend Jahren unter den Talaren, mithin das Obsolete des Zeitgenössischen, wie das zerstörerisch (oder auch kathartisch) wirkende Neue im Herausarbeiten des verdrängten Alten.

Didaktische Fingerzeige, die eher das bürgerliche Familiendrama (heute nur noch historisch interessant), mit seinem Kampf gegen Lebenslüge und Zwangsehe, stark machen, wirken dabei störend.

—-

Ain’t afraid of no ghost

„Veraltet ist stets nur was mißlang, das gebrochene

Versprechen eines Neuen. Nicht umsonst heißen die

Frauen Ibsens »modern«. Der Haß gegen die Moderne

und der gegens Veraltete sind unmittelbar das Gleiche.“ (Adorno)

Böschs kammerspielartige Inszenierung, deren Ende durch geschickte Kürzungen nicht schrill und melodramatisch abreißt, sondern in einem perdendosi verklingt läßt erkennen, dass Ibsen dort, wo er als Familen- und Gesellschaftsdramatiker mit seinem tendenziösen Impetus Patina und Staub angesetzt hat, veraltet und überholt wirkt; in einer rekursiven Anwendung auf sich selbst, einzig modern sein kann:

Veraltet wirken seine Stücke nicht, wo sie (unabhängig von zeitaktuellen Problemlagen wie Frauenfrage, Eltern- Kindkonflikte und Unverlogenheit der Lebensführung inklusive Fehlen der Lebensfreude) die uneingestandene und stets bekämpfte Besessenheit einer Zeit von den geisterhaften Vorbildern des längst Gewesenen in Szene setzen, vor Augen führen, verstehbar machen. Kultur als Aberglaube, Leben als Fortexistenz von Untotem.

Demgegenüber blitzt die Hoffnung auf, dass kulturelle Praktiken möglich sein könnten, die den Umgang mit solchen Gespenstern derart einübt, das nicht verdrängende Exorzismen vorherrschen, sondern bewußtmachender Einbezug:

„Lernen, mit den Gespenstern zu leben, in der Unterhaltung, der Begleitung oder der gemeinsamen Wanderschaft, im umgangslosen Umgang mit den Gespenstern. Es würde heißen, anders zu leben und besser. Nicht besser, sondern gerechter. Aber mit ihnen.“ (Jacques Derrida, Marx Gespenster)