Le Crépuscule du matin

Es gibt also nichts zu lachen. Hört gut auf die Späße dieses komischen Kauzes, dieses Liebhabers des süßen kleinen Luders! (85)

Das im Platonischen Symposion den Reigen der dem als Gott (daimon) verstandenen Eros gewidmeten Lobreden beschließende Alkibiadische Enkomion auf Sokrates wechselt nicht das Thema, sondern personifiziert es, wenn es sich der ambivalenten Gründungsfigur der, damit im Erotischen verankerten Philosophie zuwendet. Jener zuvor von Diotima als Poros und Penias Sohn beschriebene Liebesgott, der ungeheuerste und gewaltigste von allen, deinotatos theos[1], mütterlicherseits arm, dürr, wohnungslos, von Vaterseite her „stellt er dem Guten und Schönen nach, ist tapfer (andreios), keck und rüstig, ein gewaltiger Jäger (thereutes deinos), allezeit irgendwelche Ränke schmiedend, nach Einsicht strebend, sinnreich, sein ganzes Leben lang philosophierend, ein arger Zauberer, Giftmischer und Sophist (deinos goes kai pharmakeus kai sophistes) „[2] wird – zumindest dem betrunkenen Rhetor, darin zum Teil seinen eigenen, ihn davontragenden Enthusiasmus beschreibend – zu einem ansonsten doch dem apollinischen Gott verschworenen Sokrates verkörpert, dessen ganzes kurioses Erscheinungsbild und mentales Übermaß (er ist ein hybristês), so ebenfalls Alkibiades, dem flötespielenden Satyr Marsyas ähnle. Eros, ein sich selbst mangelnder Überfluß, ein sich selbst überfließender Mangel, ist dieser dionysischen Vergleichung im selber satyrspielhaften letzten Teil des Gastmahls zufolge Sokrates und jener Satyr: ein stupsnasiges, glatzköpfiges Mischwesen der Mythologie aus Ziegenbock und Mensch. (132)[3]

Sofern indes Vladimir Jankélevitch in der Studie „Satie und der Morgen“ von 1988 seinerseits nun den – heute aufgrund einiger gefühlig mißverstandener Evergreens (wie etwa der Gnossiennes oder der Gymnopédies) – für einen Erfinder von easy listening, ambient sound und minmal music gehaltenen Komponisten Erik Satie mit dem in seinem vorgeblichen Nichtwissen-Wissen immer etwas besserwisserischen Ironiker[4], der attischen Stechmücke zusammenführt, hebt er vornehmlich das Außenseitertum beider hervor, die Respektlosigkeit und Unverschämtheit (86) dem Eingeschliffenen gegenüber; vielleicht auch einen „leidenschaftlichen Hang zu missfallen“ (68).

Satie will Langeweile erzeugen. Er, der alles hat, um zu gefallen, findet teuflisches Vergnügen daran, diejenigen abzuschrecken, die er so leicht für sich einnehmen könnte. (69)

Sowie den Rausch der Nüchternheit: einer in der diskreten, kritischen Distanznahme zur üblichen Ausschweifung liegenden Klarheit des Erwachens; eher der Huld der Morgenrötengöttin Eos als dem ausschweifend begehrenden Eros zugetan.

Die Musik ist vielleicht von allen Künsten diejenige, die der Erotik am fernsten steht. (117)

Dennoch: die anti-dionysische Entzauberung kann ihrerseits nur ein weiterer Zauber sein, zehrend von der lullenden Evokationskraft der Musik, „der Macht der Wiegenlieder, das Leiden einzuschläfern und der Zauberkünste, den Tanz zu befeuern und die Seelen zu erschüttern.“ (20)

War Satie nicht vielleicht ein Rattenfänger, ein dionysischer Flötenspieler Satyr Marsyas? (8)

Der Komponist selbst jedenfalls– dessen Name Satire wie Satyr seltsam alludiert – hat Sokrates, den er einer wohl neoklassizistischen Deutung der Antike gemäß als Inbegriff nicht nur des Weisen, sondern des Weißen, Klaren, Reinen ansieht – ein seinem frühen „vertikalen“ Werk nachfolgendes gewidmet, für Klavier (wahlweise kleines Instrumentalensemble) und Singstimme gesetzt, das an die „rätselhafte Unbeweglichkeit und Fremdheit seiner ersten Werke“ (12) erinnert, kreideartig wie Attika (44) und von spartanischer, gymnopädischer Askese. Karge Direktheit, Zusammenhanglosigkeit und häufige Wiederholung (12) sind kompositorische Charakteristika, durch die sich eine Aversion gegen alle weitläufige Geschwätzigkeit, Großsprecherei und schulmeisterliche Eloquenz verwirklicht:

Höret also, und vielleicht wird manchen von euch bedünken, ich scherzte: glaubet indes sicher, dass ich die reine Wahrheit rede! (Apologie, 4a)

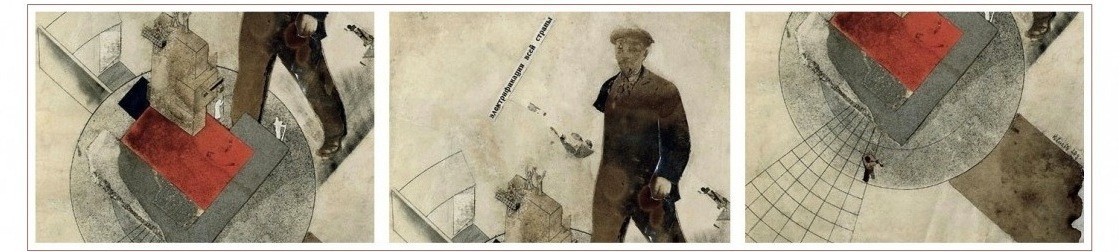

Seine durchweg ambivalente und paradoxe Ablehnung der Entwicklung und des Ausdrucks (8), die einen esoterischen antiromantischen Inexpressionismus in Gang setzt, der oft voller Humor, Spott und Lakonie sein Spiel treibt (hierin vergleichbar mit Chaplins „lächerlichen Helden des Bankrotts und Mißerfolgs“, 74) und gezielt sowohl mit Schlaffheit und rhapsodisch reihender Monotonie, Apathie und Ataraxie arbeitet, wie sie sich den oberflächlichen Vergnügungen und Zerstreuungen des banalen Alltags (gegen die Tiefsinnigkeit des Exzeptionellen) verpflichtet fühlt, steht – darin kulminiert Jankélévitchs überreiche, die verschiedenen Phasen von Saties Werdegang ebenfalls in den Blick nehmende Untersuchung – nicht bloß im Zeichen des Spotts und Possenspiels, sondern im Dienste einer anderen Wahrheit: Die zu aller sankrosankten Kunstanbetung auf Abstand gehende „Musik des Morgens“ gehört der Vigilanz eines Zwischenzustands, der weder dem nächtlichen Traumleben entspricht, noch der konzentrierten Klarheit und Distinktheit des ausgewachsenen hellichten Tags Tribut zollt: ihr Bewußtsein ist das Noch-nicht und Bereits-Schon der flüchtigen, zerstreuten Wahrnehmung nicht des Wachen, sondern des stetigen Aufwachens.

Durch den, neben einer kurzen Selbstbeschreibung Saties und einem instruktiven Nachwort, beigegebenen zweiten Text „Die Musik und das Unaussprechliche“ (La musique et l’ineffable, 1983) wird einiges über Jankélévitchs eigenes denkerisches Verfahren, das sich in seiner Parteinahme für die französische und gegen nicht nur Wagnersche deutsche Musik entscheidend von der Erfahrung des Holocaust herschreibt, deutlicher verstehbar: Das Unaussprechliche (l´ineffable, besser vielleicht mit „das Unbeschreibliche“ übersetzt) begreift er im Gegensatz zum Unsagbaren (l´indicible) als das, was dem Sagen nicht eine Grenze auferlegt, weil es darüber nichts zu sagen gäbe, sondern es zur unendlichen Abundanz antreibt, für die nie genug gesagt, ausgedrückt (exprime) werden kann, wodurch aller Expression etwas letztlich Ausdrucksloses anhaftet. Dies gilt besonders für die Musik, die – ob im Komponieren, Interpretieren oder Rezipieren – wie die Poesie als ein in seinem unschuldigen, kindlichen Entusiasmus ansteckendes Tun und Machen (poiein) begriffen wird.

„Die Musik ist der doppelsinnige Bereich des Expressivos, das nichts ausdrückt“ (95)

Jankélevitchs Schrift bleibt, bei allem überschwänglichen Adjektivreichtum ihrer gesangsähnlichen Deskriptionen, selbst auf eben diese Art von hieratischer Inexpressivität: Ihr Mitreißendes liegt in der Performativität ihres hymnischen Vortrags (darin im guten Sinne Possenspiel) eher als im analytischen Informationsgehalt.

Tillmann Reik

Verlagsinformationen zum Buch

[1] Alkaios, Frg. 8 D. In Theaetetus 169b5-c3 charakterisiert Sokrates sein Begehren nach Philosophie als eine schreckliche Liebe (deinos eros) einer bestimmten Art von Gymnastik (gymnasia). Saties Begehren nach Gymnopädie wird von Jankélévitch betont.

[2] Symposion [203δ] καὶ αὐχμηρὸς καὶ ἀνυπόδητος καὶ ἄοικος, χαμαιπετὴς ἀεὶ ὢν καὶ ἄστρωτος, ἐπὶ θύραις καὶ ἐν ὁδοῖς ὑπαίθριος κοιμώμενος, τὴν τῆς μητρὸς φύσιν ἔχων, ἀεὶ ἐνδείᾳ σύνοικος. κατὰ δὲ αὖ τὸν πατέρα ἐπίβουλός ἐστι τοῖς καλοῖς καὶ τοῖς ἀγαθοῖς, ἀνδρεῖος ὢν καὶ ἴτης καὶ σύντονος, θηρευτὴς δεινός, ἀεί τινας πλέκων μηχανάς, καὶ φρονήσεως ἐπιθυμητὴς καὶ πόριμος, φιλοσοφῶν διὰ παντὸς τοῦ βίου, δεινὸς γόης καὶ φαρμακεὺς καὶ σοφιστής: καὶ οὔτε ὡς

[3] Die groteske Hässlichkeit des Sokrates, von Nietzsches Götzendämmerungsdeutung als Inbegriff eines in sich völlig ungriechischen Pöbel-Ressentiments ausgelegt (welche, wenn Nietzsche Recht hätte, die Herkunft der Philosophie im und als ressentimentalen Rachefeldzug zu denken gibt), wird eingestanden, aber als Schrein einer aufbewahrten Schönheit verklärt: Der Vergleich mit einer phallischen Silenen-Statue, in deren schatzkästchenähnlichem Innerem (dem agalma, von Lacan im Seminar VIII als objet petit, also Ursache des Übertragungsbegehrens gemacht) Göttterbilder aufbewahrt werden, legt dies nah.

[4] Deleuze hat die sokratische Ironie, die ohne eine arrogante Überlegenheitsgeste nicht denkbar wäre und immer schon weiß, wie die Antwort lauten muss, die sie nicht zu kennen vorgibt, deutlich vom Humor abgesetzt. Ähnlich faßt Walter Benjamin in einem frühen Text „Sokrates“ das „höchst Barbarische in der Gestalt des Sokrates“ Ironie wie sokratische Fragetechnik als eine „Erektion des Wissens“: „Die sokratische ist nicht die heilige Frage, die auf Antwort wartet und deren Resonanz erneut in der Antwort wieder auflebt, sie hat nicht wie die reine erotische oder wissenschaftliche Frage den Methodos der Antwort inne, sondern gewaltsam, ja frech, ein bloßes Mittel zur Erzwingung der Rede verstellt sie sich, ironisiert sie – denn allzugenau weiß sie schon die Antwort. Die sokratische Frage bedrängt die Antwort von außen, sie stellt sie wie die Hunde einen edlen Hirsch. Die sokratische Frage ist nicht zart und so sehr schöpferisch als empfangend, nicht geniushaft. Sie ist gleich der sokratischen Ironie, die in ihr steckt – man gestatte ein furchtbares Bild für eine furchtbare Sache – eine Erektion des Wissens.“ (Walter Benjamin, Gesammelte Schriften II,1, S.131)