Ganz Or-[1]: Meta-(M)orphische Versionen von Rilkes Rühmen, ent-fernt

O sage, Dichter, was du tust?

— Ich rühme.

»Beruf ist mir’s, /Zu rühmen Höhers, darum gab die /Sprache der Gott und den Dank ins Herz mir«

(Friedrich Hölderlin, Der Prinzessin Auguste von Homburg. Den 28ten Nov. 1799)

Tonarm

Und was Rilke betrifft, so tut man ihm nicht Unrecht, wenn man sagt, daß seine Dichtung die liedhafte Theorie des poetischen Tuns ist. (Maurice Blanchot, Der Gesang der Sirenen)

Ein Ohr, abgetrennt, lauscht. (Paul Celan)

“Schon, horch, hörst du”. In Ingo Ebeners Für Rilke Gedichten, die ausgewählten Dichtungen Rilkes zur Seite gestellt sind, findet sich ein gekonnt gekontertes Pro. Ein, seltsam, lauschende Ge-Hörigkeit anzeigendes, abgewandt Zugewandtsein. Eine -neigung, die den in sich durch an Felsen ihrer textuellen Faktur abprallenden Widerhall gebrochenen autoaffektiven Narzißmus von Rilkes vor allem später Lyrik der Sonette an Orpheus. Geschrieben als ein Grab -Mal für Wera Ouckama Knoop, aus dem Beinahe-Nahebei einer nachbarschaftlichen, “fühlbaren Ferne”, aber durch den Hiat ihrer Trennung in zwei Kolonnen isoliert, wie ein entstellt antwortendes Echo, beschallt. Indem er, Ebener, sie, die ihrerseits, nach Vermutung Wolfram Groddeks, als Zyklus labyrinthisch einer fraktalen Struktur der Selbstähnlichkeit und der Metamorphose (“Wolle die Wandlung!” […] “Und die verwandelte Daphne/will, seit sie lorbeern fühlt, daß du dich wandelst in Wind.”, S0 2,12) folgen, von ihrem Klangraum eingenommen, mitnichten ohne Koketterie und Mimikry (es ist, als klänge dadurch oft, schräg, der alles Weihevolle parodierende, kalauernde Klamauk eines Morgenstern und Ringelnatz in seiner Luftigkeit heraus), anders wiederholt. In Folge entsteht die Impression einer supplementären Repetition, die Rilke selbst (in SO 2,2, das Ebener zur Vorlage seines 8., vorletzten Sonetts wählt) dem Geräusch “der ersten Harken Arbeit” ablauscht:

Unabgeschmackt

scheint dir das Kommende. Jenes so oft

dir schon Gekommene scheint dir zu kommen

wieder wie Neues. Immer erhofft,

nahmst du es niemals. Es hat dich genommen.

(SO 2,2)

Ebener, eben er, ist in Rilkes Werk Eingeschriebener und schreibt sich aus ihm heraus. (Die Wendung “zu ebener Erde” — Topos der Eben-Erdigkeit — taucht in den Prosaschriften des Dichters des Öfteren auf.) Er fügt, resonant und responsiv, dem Harken gehorchend (das Wörterbuch belehrt, dass es sich dabei nicht nur darum handle, zu entfernen, indem man lockeres Material – z.b. Laub, Heu, Grasschnitt – zusammenrecht, sondern, ebenso, “mit der Harke”, die Rillen und Furchen für Saatgut in den Boden zu ziehen vermag, “eben zu machen”, vielleicht ebener, ebenerdig, eben erdig; doch bedeutet das englische to harken auch seinerseits: zuhören, lauschen, horchen. Eh ben dis donc!), Rilkes neun Gedichten gleichsam alternative, ein O(de)r darbietende Vers-Versionen ihrerselbst bei und damit, ebenfalls brüchig und in von“rosiger Positivität” (Adorno) einer schönfärberischen Ideologie abweichender Weise, rühmt, lobt, ehrt, preist er sie (“Wir, gerecht (!) nur, wo wir dennoch preisen”, S0 2,22), huldigt er ihnen, indem er, jeweils eine ihrer Verszeilen sacht heraustrennend, -harkend aufgreifend und in ihrer/seiner Manie(r) neu entfaltend, variierenden, durchführend, begleitend im abschiednehmenden Gehen grüßt. Harkt man seinerseits die von Ebenener ausgelesen Anfangszeilen auf und recht die Textpartikel zusammen, ergibt sich indessen folgendes Florilegium, alles andere als eben im flachen Sinne, eher “Waldwasen, uneingeebnet. Orchis und Orchis, einzeln” (Celan), Synthese einer Nicht-Synthese, Cento und Flickengedicht, ge-recht:

er machte sich ein bett in meinen ohren

und wie ein Wort, das noch im Schweigen reift

alle, die man dem Zweifel entreißt,

Seit Jahrhunderten ruft uns dein Duft

Wer sich als Quelle ergießt, den erkennt die Erkennung

Giebt es wirklich die Zeit, die zerstörende?

Ach, das Gespenst des Vergänglichen,

Manchmal geben sich Lüfte ein Zeichen.

Rufe mich zu jener deiner Stunden,

Ebnen (das Wörterbuch führt es auf ie. *i̯em(ə)- ‘halten, zusammenhalten, paaren, bezwingen zurück) – verwundert es? – macht eben, im Zusammenstellen des Disparaten, uneben; homogenisiert weder, noch nivelliert es, sondern raut sogar (even) auf, schärft und biegt, indem es scheidet und, mitunter absonderlich, sondert. (Ebner, darüber belehrt wiederum das Deutsche Rechtswörterbuch, ist ein alter Ausdruck für einen Schiedsrichter, Schlichter, Mediator, Vermittler, der über die Gerechtigkeit des Zwischen waltet. So bei Walter von der Vogelweide: “ouwe Welt, wie kumt ez umbe dich! ist got solch ebenaere?”).

*

Orpheus im Orkus: Dieser der Rilkeschen Euphorie an der Euphonie maßgebliche Mythosstifter eines spezifischen Phonozentrismus, steht, etymologischen Spekulationen zufolge, mit jenem Semantem in Kontakt, auf das der englische Waise zurückgeht (ὀρφανός orphanos), sowie das Dunkle (orphe) sich gründet: die indoeuroäische Wurzel *orbh-, trennen, teilen. Nicht nur die Trennung von Eurydike kann man darin erkennen, sondern er selbst, Orpheus, wird am Ende seines Lebens von dionysischen Mänaden zerrissen; der von ihm gestiftete responsive Schallraum ist seither ein Zerklüfteter. (“Jeder glückliche Raum ist Kind oder Enkel von Trennung,/ den sie staunend durchgehn.” S0 2,12)

Die Möglichkeit jeder Wendung einer Strophe, eines Verses, den Kontext innerhalb dem sie fixiert zu sein scheint, aufgrund einer vorgängigen, harkenden, Trennungsbewegung zu verlassen (in Wahrheit immer schon verlassen zu haben) und sein zu lassen, setzt auch für Ebeners supplementäre Parallelversionen nicht aus und zeugt von einer reißenden, generativen Kraft der Zersetzung, ein Zuviellebengeben eben, dem sich der dichterische Prozeß auszusetzen hat, die er zer- und verteilend mit-teilt:

[…]

Zerteile dich, du bist so schön.

[…]

Nur eins zu sein, das wäre obszön

übergib dich ganz dem jetzigen Spiel

denn Vergängliches gibt immer zu viel.

(Zuviel Spiel: das “trop” der Tropen, Hyperatropie, entstammt dem Übermaß der Zersetzungskraft der Vergänglichkeit, die eine dispersive, distributive Wort-Anfänglichkeit (en archē ēn ho Logos) — nicht mehr aufhörend nicht aufzuhören, ist einmal begonnen, ohne zagen, zu wagen, das Leiden zu klagen — ohne Rückkehrmöglichkeit bezeichnet:)

[…]

Und fängt es dann zu sprechen an, können die Worte nicht

wieder zurück

Sie widerstehen jedem Verstehen, sie verteilen sich Stück für

Stück

[…]

Und ohne das Wagnis sich mitzuteilen

Müssen die Musen in Museen verweilen

Dabei jedoch – eben Rilke Gedichte aufbrechend, von diesen aus aufbrechend, losziehend und fortgehend (in fort, vor, Wort und Ort wohnt das Or ebenso wie in französisch hors und mort), und sie dadurch des Weges begleitend[2] – zielt eine konstitutive Un-Treue darauf, die diesen Gebilden immanente genuin poetische Bewegung mitzuvollziehen und ihre Reduktion auf interessante Ideen und Gedanken aufzulösen (“wie gerne wir die reine dichterische Bewegung mit interessanten Ideen ersetzen”[3]):

Gedanken aber gibt es nicht dort,

sie hängen mal rum, doch zieht es sie fort

und wie Gesetze kennen sie unmerkliche Plätze.

Sie kommen nicht einfach zur Ruh‘,

drum zerfallen auch alle diese nutzlosen Sätze

lächelnd lächerlich leicht immerzu.

[…]

In diesem ersten Terzett wie im folgenden weicht das Geschmückte und Vollmundige von Rilkes früher Lyrik einem Ton, der Welt als Reim- “Raum des Ruhmes” nur so denken kann, dass freudiger Jubel (des Hymnus) wie die Sehnucht und Klage der Elegie einander überblenden. Sagen wird in der Zelebration seiner manisch-jublatorischen Dimension (hier fast des kindlichen Abzählreims mit dem bezwingenden “Reim dich, oder ich freß dich!”), auch dafür ist Orpheus melos Chiffre, zum Klagen (“wohl eine Erweiterung der Schallwurzel ie. *gal- ‘rufen, schreien” ); ist es schon je (SO 1, 8: Nur im Raum der Rühmung darf die Klage gehn.) Das schönste Wort für jenen unsagbaren, aber singbaren Rest, der widerständig überdauert und fortbesteht (vielleicht weil er, jenes von Hölderlin durch die Dichter gestiftete Bleiben, dieses Fortbestehen des Vergehens selbst ist) und anders auch tanz (im 4. Sonette heißt es diesen Sinnes: “der Rest, der Rest ist Reigen”), ziehn und wagen (damit, vage, wohl auch wiegen?) genannt werden kann; das Lamento von lalangue:

was bleibt, ich weiß es nicht zu sagen

ist stumm, ist tanz, ist ziehn und wagen

und mit dem schönsten wort: ist klagen

[..]

Sind Sonette fürs Ohr gemachtes Klinggedichte, wie das Barock sie nannte, steht Orpheus in einer intimen Beziehung zu ebendiesem, wie es gleich die erste, von Ebener nicht aufgegriffene Elegie nahelegt:

O Orpheus singt! O hoher Baum im Ohr!.

Und sie expliziert auf didaktischer Ebene, dass die wilden Tiere des Waldes nicht aus Angst und Lust begannen, leise zu werden.“Sondern aus Hören.”Orpheus schuf ihnen “Tempel im Gehör”. Ähnlich weist die Wendung vom “Bett in meinem Ohr” (aus SO 1,2), durch die Orpheus zu Morpheus, dem Gott der Träume promoviert, auf die innige Bindung eines zerteilenden und sich der Zerteilung überantwortenden Orpheus, der indem er Welt evoziert, diese schließlich (“fast ein Mädchen”) selbst auch verkörpert. Für Ebener wird dieses “Bett im Ohr”, dass er nun “ihm” (Rilke) zuschreibt, zum Signum einer bohrenden Eingenommenheit von Rilkes oft wiegenliedartig lullender, ja labend-leiernder Lyrik, die sich über den ungeschütztesten Sinn (den aurikularen, den auditus) Zutritt und Bleibe “in mir” verschafft hat. Ohrwurm oder haunting melody.

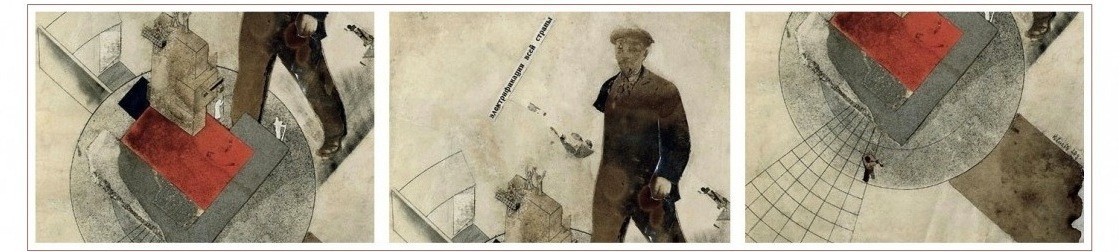

Rillke

Es gelingt, durchs, die ausgewählten Gedichte aushorchende, Rilkes Rillen wie leiernde Schallplatten mit einem Tonarm abhörende Hinzufügen, Beigesellen und zur Seite Stellen je einer weiteren Version seinerselbst (einen socius, celui qui m’accompagne), eine Wendung herausgreifend ( er “liebt in dem Schwung der Figur nichts wie den wendenden/Punkt.”), sich von jenen Weisen des Preisens zu entfernen, die Rilke, der sie nur zum Preis der verleugnenden Wiedereinschließung ausschließen kann, selbst in der VII. Duineser Elegie (die den Ausruf “Hiersein ist herrlich!” enthält) mit dem Wort “Werbung” versieht und damit einen nach Gunst heischenden Anruf meint, der unmittelbar mit seinem beschwörenden Fiat! und Veni! das Kommen des Gerufenen denkt herbei führen, verlässlich auslösen zu können, meint. (Dabei hieß es schon im Malte, signalisierend, dass die Hohe Minne eine die Ferne liebende actio ad distans sei, die den Ausbleib eines Resultats ihrer Bemühungen als Bedingung ihrer Fortsetzung benötigt: “Wie gedachte er dann der Troubadours, die nichts mehr fürchteten als erhört zu sein.”):

WERBUNG nicht mehr, nicht Werbung, entwachsene Stimme,

sei deines Schreies Natur;

[…]

Glaub nicht, daß ich werbe.

Engel, und würb ich dich auch! Du kommst nicht. Denn mein

Anruf ist immer voll Hinweg; wider so starke

Strömung kannst du nicht schreiten. Wie ein gestreckter

Arm ist mein Rufen. Und seine zum Greifen

oben offene Hand bleibt vor dir

offen, wie Abwehr und Warnung,

Unfaßlicher, weitauf.

Die Hand, die weitauf offene, am ausgestreckten Tonarm, der das Rufen (als das sich, auch etymologisch, ein Rühmen verstehen lässt) ist, kriegt nicht zu fassen, will nicht fassen (oder will schon, aber will nicht wollen wollen), wehrt mit ihrer auslangenden Geste ebenso ab und hält, respektvoll und achtsam auf Distanz.

Wie diese sich selbst in ihrem Gestus affirmativer Weltzugwandtheit dem Rühmen in einem gedoppelten Sinne (und in der Dopplung des französischen Wortes sens/son in Klang/Sinn) überantwortet: das betörende Rühmen des die Lyra spielenden Dichtersängers und umbrischen Troubadour Orpheus, dem sich Menschen, Tiere und Pflanzen hörend, horchend, lauschend zuwenden und sich um ihn in ihrer Mitte[4] versammelnd scharen, rühmt ein ihm vorgängiges Rühmen, als welche das Mädchen Welt sich zuträgt, zuspricht und -sagt. Dieser “hochzeitliche Ring”, das „Ja, Ja“ der gedopptelten, nicht-dialektischen Affirmation wird supplementiert durch ein weiteres: das von Rilkes Sonetten an Orpheus, die das “für” Ebeners, das ihnen wiederum nachfolgt, in ihrer Widmung deutlicher als die Adressierungsgeste einer postalischen Sendung deklariert. O(de)r eben: eines Geschenks.

In “Für Rilke” klingt allerdings ebenso deutlich der Appell mit, sich dem Geleit des Dichter-Duktus anzuvertrauen, sich dem Sprachereignis als solchem, der Sprachigkeit (Marcel Beyer), anheimzugeben und zu überantworten: “Führ, Rilke!”, „geh voran, wie Orpheus“. Und: “Verführ zur versierten, versatilen Versifikation!“ Dass dies von einer bestimmten „Mitte“ her aufs Spiel (einem Wagen, das dem Klagen als Sagen einhergeht) gesetzt ist, Eurydike, klaglos Abschiedliche mit kaum hörbarem Scheidegruß (supremumque vale [..] dixit),

(Streckend die Hände, bemüht, gefaßt zu werden, zu fassen, greift die Ärmste nichts als flüchtige Lüfte, und schon zum zweiten Mal sterbend klagt sie dennoch gegen den Gatten nichts – denn was sollte sie klagen, als daß sie zu sehr sich geliebt sah? Nur ein letztes ‚Lebwohl‘, das kaum seinem Ohre vernehmbar, sprach sie und sank zurück dahin, woher sie gekommen.)

als Einanderspiel von Rilke und Lyrik, macht die Lyrizität der „Rilkerei“ (Celan), nicht mehr als das Geleier der Leier, sondern, geisterhaft mechanisches, immer etwas krächzendes Gedreh einer Grammophonologie, für Sinn und Verstand in ihrem tödlichen Ernst hinter allem Schönklang erfahrbar.

In ihr [Eurydike] passieren, unterbrechen zwei Namen, Anagramme fast, einander: RILKE und LYRIK. Sie ist, von dieser Mitte her, aufs Spiel gesetzt. Wer? Sie (Thomas Schestag, versi-)

Tillmann Reik

[1] Und am Ende sammlet sich doch Alles um das Eine Wort der Ursprache Or! Man staunet, und es ist! (Herder)

[2] Die achte Elegie weist wie viele andere Stellen auf diese abschiedliche Haltung des Fortgehens:

Wer hat uns also umgedreht, daß wir,

was wir auch tun, in jener Haltung sind

von einem, welcher fortgeht? Wie er auf

dem letzten Hügel, der ihm ganz sein Tal

noch einmal zeigt, sich wendet, anhält, weilt -,

so leben wir und nehmen immer Abschied

[3] Maurice Blanchot: Der Literarische Raum, S.135. Dieser über jene Bewegung: „Die Dichtung wird somit zu einer der Musik ähnlichen Leistung, würde man diese auf ihren stillschweigenden Grundgehalt zurückführen: ein Schreiten und Sichentfalten von Beziehungen oder auch die reine Beweglichkeit.“ (Maurice Blanchot, Das Schweigen der Sirenen, S.304f)

[4] Dieses sich verlagernde Zentrum (was die Topologie von Zentrum und Peripherie selbst aus den Angeln hebt) wird übrigens für Blanchot (und vielleicht nicht nur in diesem einen Werk) mit dem Blick des Orpheus verknüpft: “Un livre, même fragmentaire, a un centre qui l’attire : centre non pas fixe, mais qui se déplace par la pression du livre et les circonstances de sa composition. Centre fixe aussi, qui se déplace, s’il est véritable, en restant le même et en devenant toujours plus central, plus dérobé, plus incertain et plus impérieux. Celui qui écrit le livre l’écrit par désir, par ignorance de ce centre. Le sentiment de l’avoir touché peut bien n’être que l’illusion de l’avoir atteint ; quand il s’agit d’un livre d’éclaircissements, il y a une sorte de loyauté méthodique à dire vers quel point il sembleque le, livre se dirige : ici, vers les pages intitulées Le regard d’Orphée.” (Maurice Blanchot, L´espace litteraire, p.X)