Ikonizität ohne Paradigma

Ikonizität ohne Paradigma

„I apologize for being so transparent.“ (Gustavo Fring in Breaking Bad, Episode 3.05 : Mas)

Paradigm shift: Mit jenem bildhaft-metaphorischen Terminus hatte der Wissenschaftstheoretiker Thomas S. Kuhn Anfang der 60er Jahre den Wandel von für wissenschaftliche Forschungsbemühungen grundlegende Rahmenbedingungen, die disziplinäre Matrix, bezeichnet. Dies noch bevor das Denken in Kehren, Wechseln, Wendungen und Turns (linguistic, pictoral, spatial, performative etc.) in raschem Turnus selbst zum Leitbild der scientific community avanciert war.

Stell Dir vor/imagine: Wissenschaft (auch die populäre alltäglicher Welterkundung) bildet sich ihre Meinungen und Anschauungen in Bildern. Und Bildern von Bildern von Bildern … Was zu zeigen sein wird.

Ikonizität als Leitbild

Ikonizität als Leitbild

Wie ist es sonst zu verstehen, wenn, im Zuge des von Gottfried Boehm – der inzwischen mit Bildkritik/eikones in Basel ein ambitioniertes Forschungsprojekt in Gang gesetzt hat – sogenannten iconic turn, das Bildhafte (in seinem weitesten, interdisziplinären, die Domäne der Kunstwissenschaft transzendierenden Sinne) in den Ruf gerät, selbst immer schon Vorbildfunktion fürs sich bilderlos rühmende „Wissen“ (der Ablautstufe des Perfekts ie. *u̯oid- ‘gesehen haben’) besessen zu haben, oder das Wissen der Forderung ausgesetzt wird, solche Bedeutung des Ikonischen einzugestehen (denn zwischen Befund und Apell, Ist und Soll, schwankt das Unternehmen)? Das „Ikonische im Logos bzw. als Logos zur Geltung zu bringen“. (hier)

Was zeigt sich darin?

(De-)Monstration

Ums Zeigen als solches, Deixis (im griechischen „Para-deigma“ enthalten) – nicht-prädikativ, vor-semantisch, alle bedeutungstragende Sprachverlautbarung erst ermöglichend (oder von vorn herein verunmöglichend?) -, scheint es sich beim Bild (das etymologisch vielleicht auf ein wundersames „monströses“ Vor-Zeichen zurückgeht), bei Bildern (denn sie treten, jedes in seiner Singularität, immer im Plural auf) doch durchweg zu drehen? Und gleich um ein doppeltes: „nämlich etwas zu zeigen und sich zu zeigen“. So Boehm in seinem Buch Wie Bilder Sinn erzeugen. Die Macht des Zeigens. Beide Zeigeweisen „verschränken sich“ (ebenda, S.30) und gerinnen zur simultanisierenden

„Darstellung eines abwesenden Was?“.

Von Spuren, Fährten, die sich ans Gespür adressieren (S.147). Die ontologische, sokratische Frage „Was ist ein Bild?“, sofern sie diesen Spuren nachspüren will, steht aufgrund ihrer Umformung in ein „Was ist diese Präsenz eines abwesenden Was?“ vor keiner anderen Wahl, als die tautologische Statik der Investigation in ein WIE aufzuweichen.

Bildwesen

Bildwesen

Das „Wesen“ des Bildes untersuchen meint dann, als substantiviertes Zeitwort verstanden, die Art und Weise, wie es west, aufzuzeigen. Sein spezifisches Zeigen zu zeigen. Als Zwischenbefund einer solchen Bildphänomenologie mag hier bereits aufzuscheinen, dass eine hermeneutische Zirkularität über das, was es aufzuweisen gilt, immer schon irgendwie verfügen muss: Eine Art Zeige-Kraft bleibt unhintergehbare Voraussetzung aller Bildanalyse. Und: Womöglich lassen sich Bilder nur verstehen (oder gar überhaupt sehen), wenn ihnen sich immer schon ein anderes, weiteres überblendet, das es supplementiert, ergänzt und stellvertritt. Noch das Heureka jeder treffenden sprachlichen Proposition (S ist P), „ja, wahrhaftig, das ist es!“, zehrt mithin von dieser selbst nicht zu beweisenden Evidenz, ihrer wirkmächtigen Anschaulichkeit und Überzeugungskraft.

Nochmals: Wie stellt sich ein abwesendes Was dar? Wie gewinnt sie Präsenz, setzt sie sich in Szene, diese Absenz? Sind nicht alle Erscheinungen, alle Phänomene, irgendwie Bilder und ein hors-image, ein Bild-Außerhalb gäbe es somit nicht? Oder ist und bleibt „Bild“ ein Spezialfall, genau konturiert und gerahmt von seiner Umwelt getrennt, eines Phänomens? Dann gäbe es einen

„den Bildern eigentümlichen inneren Überhang, der sich von der Oberfläche der Welt unterscheidet“. (S.70)

Also muss, so Boehm, eine Unterscheidung statthaben: die ikonische Differenz, durch welche sich eine Figur von einem Grund abhebt. Eine an Gestaltpsychologie erinnernde Vereinfachung, die Boehm in unermüdlicher Begriffsarbeit mit Komplexität anreichert.

Womöglich sind dies alles überhaupt nur Transparenz verstellende Metaphern, Übertragungen, mit denen einem begrifflichen präzisen Sachverhalt uneigentliche Bebilderungen übertragen werden? (Dass die mediale Macht des Bildes gerade im Diaphanen, Durchscheinenden, Transparenten und dessen Opazität liegen könnte, hat Emmauel Alloa kürzlich beleuchtet.) Man muss sich ein genaues Bild machen, die Sache auf den Begriff bringen. Ist beides dasselbe, aber anders oder etwas nicht aufeinander zurückführbares, unversöhnlich im Streit liegendes Verschiedenes?

Pauk Klee: Hauptweg und Nebenwege, 1929, Öl auf Leinwand, 83,7 x 67,5 cm, Museum Ludwig, Köln

Bildwissenschaft

All diesen intrikaten twists und turns, driftings und shiftings nachzuspüren ist das Geschäft einer auf Aby Warburg und Erwin Panowsky zurückgehenden erweiterten Bildwissenschaft, deren Gespenst seit Jahrzehnten die entlegensten Disziplinen heimsucht, was angesichts einer vermeintlichen oder tatsächlichen inflationären Proliferation des Ikonischen und Piktoralen (von pics und images der graphischen Benutzeroberflächen bis zu modernsten bildgebenden Verfahren einer medizinischen Diagnostik) nicht verwundert.

Dabei folgt der Neigung zur Delimitation des Bildbegriffs, in dessen Konsequenz man sich, von etwas, das KEIN Bild wäre, kaum mehr eine Vorstellung machen kann, stets der Gegenschlag, auf die klassisch als Bilder akkreditierten „Gegenstände“ sich zu beschränken, von dort aus die Untersuchung auch der Non-Art-Images ausgehen zu lassen.

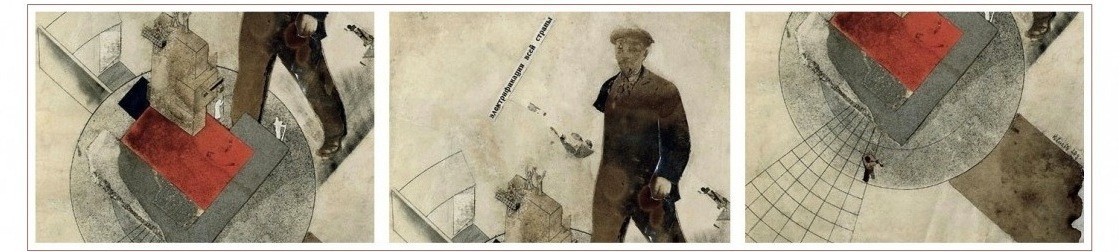

In Fortführung eines für die Bildwissenschaft seinerzeit vielbesprochen Sammelbands liegt nun anlässlich des 70. Geburtstags des Kunsttheoretikers Gottfried Böhm ein zweites Aufsatzbuch mit dem Titel „Was ist ein Bild?“ vor. Dem Verdacht, dass Bildern nur durch Bilder (seien es auch solche der Sprache) entsprochen werden kann, trägt der Untertitel Rechnung: Antworten in Bildern. Enthalten sind 89 Beiträge, deren Bandbreite von „Architektur über Installationen, Filme, Theateraufführungen, Performances und literarische Erzeugnisse bis hin zu Computeranimationen […], vom Faustkeil über das Werbeplakat bis hin zur Google-Bildsuche“ reichen und in kurzen, auf ein singuläres Bild-Objekt (oder -Subjekt?) beschränkten Analysen ein vielschichtiges, überdeterminiertes Bild vom Bild zeichnen, anhand konkreter Erprobungen an den Sachen selbst.

In Fortführung eines für die Bildwissenschaft seinerzeit vielbesprochen Sammelbands liegt nun anlässlich des 70. Geburtstags des Kunsttheoretikers Gottfried Böhm ein zweites Aufsatzbuch mit dem Titel „Was ist ein Bild?“ vor. Dem Verdacht, dass Bildern nur durch Bilder (seien es auch solche der Sprache) entsprochen werden kann, trägt der Untertitel Rechnung: Antworten in Bildern. Enthalten sind 89 Beiträge, deren Bandbreite von „Architektur über Installationen, Filme, Theateraufführungen, Performances und literarische Erzeugnisse bis hin zu Computeranimationen […], vom Faustkeil über das Werbeplakat bis hin zur Google-Bildsuche“ reichen und in kurzen, auf ein singuläres Bild-Objekt (oder -Subjekt?) beschränkten Analysen ein vielschichtiges, überdeterminiertes Bild vom Bild zeichnen, anhand konkreter Erprobungen an den Sachen selbst.

Dispersion

Gleichsam induktiv entsteigen der durch nichts als den Bucheinband zusammengehaltenen unsystematisierten Synopsis Einsichten, die zu beglückend different und zahlreich sind, um auf eine gemeinsame Formel gebracht zu werden. Um ein geschlossenes, widerspruchsfreies, vollkommen stimmiges Bild zu ergeben. (Contradictio in adjecto: ein geschlossenes, widerspruchsfreies Bild wäre keines. Umgekehrt: Bild meint eine Synthese des Unsynthetisierbaren.)

Indessen zeigt sich: Was ein Bild sei, stellt sich je neu und anders dar, Bildern fehlt das gattungsstiftende, regulative oder konstitutive Vorbild. Weshalb sie, paradigmenlose Paradigmen aller Welterschließung qua Einbildungskraft, ihren Rätselcharakter wohl nie ablegen können. Und das ist letztlich (wenn nicht – aber vielleicht auch – gut und wahr, so doch): schön.

Tillmann Reik

Dieser Text ist auch auf culturmag.de erschienen.

Egenhofer, Sebastian; Hinterwaldner, Inge; Spies, Christian (Hg.): Was ist ein Bild? Antworten in Bildern. Gottfried Boehm zum 70. Geburtstag, München 2012.

Mit Beiträgen von: Emmanuel Alloa, Emil Angehrn, Simon Baier, Oskar Bätschmann, Hans Belting, Andreas Beyer, Vera Beyer, Peter Blome, Claudia Blümle, Cornelia Bohn, Gabriele Brandstetter, Horst Bredekamp, Orlando Budelacci, Werner Busch, Matteo Burioni, Maren Butte, Andreas Cesana, Danièle Cohn, Andreas Cremonini, Bice Curiger, Georges Didi-Huberman, Michael Diers, Martina Dobbe, Sebastian Egenhofer, James Elkins, Frank Fehrenbach, Günter Figal, Peter Geimer, Bernhard Giesen, Johannes Grave, Thierry Greub, Michael Hagner, Stephan Hauser, Anselm Haverkamp, Inge Hinterwaldner, Otfried Höffe, Wolfram Hogrebe, Richard Hoppe-Sailer, Dora Imhof, Jörg Johnen, Philipp Kaiser, Wolfgang Kemp, Gertrud Koch, Daria Kołacka, Sybille Krämer, Joachim Küchenhoff, Eva Kuhn, Iris Laner, Jean-Marie Le Tensorer, Helmut Lethen, Heinz Liesbrock, Karlheinz Lüdeking, Michael Lüthy, Angela Mengoni, Birgit Mersmann, Martina Merz, Maja Naef, Matteo Nanni, Gerhard Neumann, Ileana Parvu, Karl Pestalozzi, Rudolf Preimesberger, Michael Renner, Barbara Schellewald, Katharina Schmidt, Matthias Schmidt, Arno Schubbach, Sophie Schweinfurth, Ralf Simon, Beate Soentgen, Christian Spies, Bernd Stiegler, Karlheinz Stierle, Philipp Stoellger, Victor Stoichita, Ralph Ubl, Philip Ursprung, Nicolaj van der Meulen, Barbara van der Meulen-Kunz, Bodo Vischer, Claus Volkenandt, Peter von Matt, Stanislaus von Moos, Achatz von Müller, Sigrid Weigel, Bernhard Waldenfels, Gerald Wildgruber, Florian Wöller, Armin Zweite.

Verlagsinformationen zum Buch

Augustins Augen(blicke)

Augustins Augen(blicke)

Von Freibad zu Freitag

Von Freibad zu Freitag Augustin

Augustin Havarien

Havarien Fliehkräfte – Everybody’s got something to hide except for me and

Fliehkräfte – Everybody’s got something to hide except for me and Verfolgungsjagd – Your inside is out and your outside is in

Verfolgungsjagd – Your inside is out and your outside is in

Virtualität

Virtualität