En Somme – Wahrtraumdeuterei als Peau-Ethik

En Somme – Wahrtraumdeuterei als Peau-Ethik

All‘ Dichtkunst und Poeterei

ist nichts als Wahrtraumdeuterei.

fein Adj. ‘zart, zierlich, zerkleinert, genau’, mhd. fīn, vīn ‘fein, schön’, mnd. fīn ist aus afrz. fin ‘zart, rein, ausgezeichnet’ entlehnt. Zugrunde liegt lat. fīnis ‘Ende, Grenze’, aus dessen übertragenem Gebrauch ‘Äußerstes, höchste Vollendung’ (Etymologisches Wörterbuch nach Pfeifer)

Die schwierigen, fein gesponnenen Texte Hélène Cixous´ – einer Autorin, die schon in jungen Jahren Ent-Orthographisierung gefordert hatte („Die Weiblichkeit in der Schrift“: „Nun denn, ent– orthographiert also!“), um den normierenden Einschränkungen der grammatischen Regelkanones schreibend zu entkommen – der inquisitorischen Reiz- und Reaktionsmaschine des Rezensierbetriebs auszuliefern, hieße nur, einmal mehr jene Textpolizei anrücken zu lassen, der sie sich seit den frühen 60er Jahren in permanenter Klandestinrevolte entziehen suchen. Einer gegenüber der „universellen Reportage“ (Mallarmé) –dem ubiquitär standardisierten Erzählstrickmuster – distanzierten Poetologie von Hypertraum soll drum mit etwas andrer Masche sich angenähert werden …

Anders-Ma(s)chen

Wir wissen nicht, was träumen bedeutet

Wir haben noch nicht angefangen, an die Haut (peau) zu denken

Das Eigenvermögen der Sprache, sich auszusprechen, das Sichausschreiben der Schrift, kann, soviel darf zunächst für ausgemacht gelten, begünstigt oder gehemmt werden.

De-Finition: Als hypergenerelles, alle Gattungen und Geschlechter generierendes, und damit genialstes Ur- und Un- Genre stellt dabei die ars poetica, die Poesie (im Deutschen „Dichtung“ und nicht einfach der Gegenbegriff zur „Wahrheit“, sondern vielleicht deren Bedingung) wörtlich, ihrem Begriff nach, nichts anderes vor als ein (Fertig-)Machen sui generis. Letztlich und schlußendlich.

Ich mache Mamas Haut“, sagte ich mir.

Es gibt weder Gedicht noch Dichtung noch Zitat noch Namen. Nur die Art. Das Machen.

Kunst: eine Manie(r), eine Art. Facon und Faisance des Hautmachens, faire la peau. Nicht mehr und nicht weniger.

Ich füge hinzu: Meine Mutter salbend salbe ich die Zeit, das Gedächtnis, das Jahrhundert, alles was sie nicht weiß liebkose ich. Ich mache Jagd auf Schrunden.

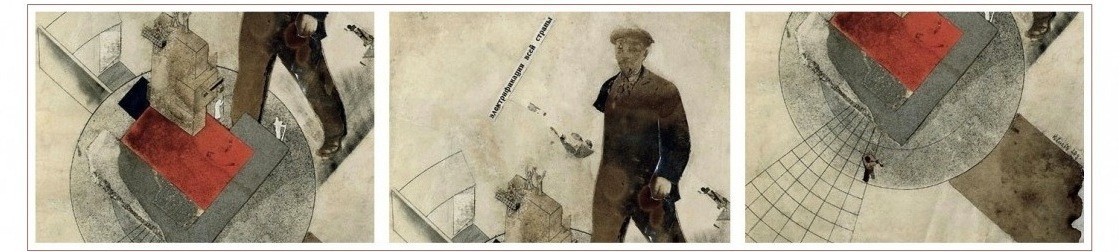

Hélène Cixous, eine, in diesem peau-poetischen Sinne, begünstigende, enthemmende, fertigende Sprachschriftmacherin, hat mit dem jetzt im Wiener Passagenverlag eingedeutscht vorliegenden Hyperrêve erneut ein Genre, Geschlecht und Gattung sprengendes, polymorph-perverses Erzählgeflecht, am ehesten noch (aber auch diese Klassifikation liefert bloß dem Clichédenken ans Messer) Prosagedicht zu nennen, signiert. In welchem, ihrer idiomatischen Schreibweise, einer Poetik des Ereignisses oder einem Fiktionalen Hyperrealismus gemäß (so Derrida, der 2004 verstorbene Freund: Hypertraum wird ihn wie ein langer Nekrolog betrauern.), nicht etwa stilistisch-eloquent magistrales, handwerkliches Können exerziert und triumphierend zu Markt getragen wird. Vielmehr sich, weitaus feinfühliger hand-werkend, magisch Lettern, Wörter und Phrasen, Sentenzen, denen ein Rederecht, eine Erlaubnis zur Selbstorganisation eingeräumt wird, in Formation bringen, in tastendem, geduldigem, zugleich rasant überstürztem Ver(s)-Suchen konfigurieren. Versionen, Wendungen, repetitiv auch und mantrahaft ritualisiert oft, denen kein vorgefertigter Gedanke, kein intentionales Sagenwollen voran geht, dem sie bloß nachträglich Ausdruck verliehen müssten. Dennoch herrscht keine Willkür vor: Autobiografiktion, Wahrdichtung als Bekenntnis setzt sich,

intus et in cute

(innerlich und bis unter die Haut, so das den Confessions entnommene Motto),auf den Spuren Rousseaus und Augustinus´, die Seelenstände einer Zwischenzeit, die die allerletzte gewesen sein wird, auslotend, kompositorisch verschlungen und in drei Kapitel gegliedert (I. Vor dem Ende, II. Benjamins Lattenrost, III. Eine Erlaubnis) in Szene. Voilà, ein Ge-Schicht, lebendiges Gewebe, das histologisch erschlossen werden will. Penser la peau.

Macht und Mächtigkeit dieser poe(i)tischen, mit Alliterationen, Allusionen, Assoziationen, Anagrammen arbeitenden Machart, die Quelle ihrer deus ex machina-Magie, ABC-Abrakadabra, evokativer Zauber, wie einst schon für Baudelaire („Il y a dans le mot, dans le verbe, quelque chose de sacré qui nous défend d’en faire un jeu de hasard. Manier savamment une langue, c’est pratiquer une espèce de sorcellerie évocatoire.“),

Fast möchte man sagen eine kleine Messe. Das sage ich meiner Mutter nicht. Messe, das ist nicht koscher. Fast möchte man sagen eine kleine Hexerei (S.26)

aus der das fantastische Sekretum der Literatur (ihr absonderliches Geheimnis) hervorquillt, besteht in der Operation eines paradoxen Handelns, das läßt. Machen läßt.

Das heißt: „mit kreisenden Gesten, mit schnellen leichten genauen Druckbewegungen“, „die Bewegung muss feinfühlig sein, damt sie schmerzlos ist, also gemäßigt“: Wunden, Schründe, Blasen und Krater wie Augen oder Münder, salbt. Unheilbar krankes Hautgewebe des Rückens der Jahrhundert-Mutter. Auch eine Art Ablecken, lausen, affenmuttern. Haptisch, taktil, kutanes Hand-Werk.

Das läßt sich nicht heilen.

Die fast hundertjährige Mutter, Ève, untem im Haus. Die Zeit.

…du bist die Zeit, dachte ich, die Zeit vor dem Ende

Ende (fin)

Mit diesem Wort muss man brechen, man muss ihm in die Fresse hauen und die Figur zertrümmern, die Silbe zerspalten und aus seinen Trümmern das geheime Homonym hervorholen.

denn dann springt heraus: fein(fin), der Hunger (faim) …

Ich

Morgen werde ich diese Haut sein.

An einem Julimorgen vor dem Geburtstag des toten Freundes (15.). Auf den Knien vor dem zum Licht gewandten Rücken der stehenden Mutter. Vor, d.h. also hinter/nach ihr.

Das Verträumte, traumwandlerische, Souflierte der atmenden, diskontinuierlichen Diktion entstammt der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Erwachen, der paradoxen Zwischenzeit des noch nicht und doch schon halb Wachgewesenseins, als textgenerativem Verfahren. Wacher als Wachheit, die demgegenüber an Luzidität eine Abmilderung darstellt. Weit über das hinaus, was Freud mit freier Assoziation und Traumarbeit entdeckte, die Zone eines notwendig zufälligen Einklangs der Gegensätze, der Kompossibilität des Inkompossiblen, aber der Wut des hermeneutischen Eindeutens unterzuordnen versucht hat.

Zusammen sein ohne jeder seine Einsamkeit zu verlieren, jeder auf seiner Seite allein bleiben ohne dass das Zusammen zerbrochen würde, das ist die Vorrichtung des Wunders. (S. 114)

Solch ein „Zusammensein“, eine Assoziation oder Allianz auch der Wörter und Silben, des lettres et de l’être, ergibt sich nur im Traum; von solchem Geben kann man stets nur träumen, allerdings sogleich derart, dass, weil das Geträumte realer ist als das Reale, der Traum in seiner geschärften Wachsam- und Achtsamkeit als etwas anderes erscheint als ein Traum: er entfaltet eine verwickelte Topologie, einen Hyperraum, in dem Teile das Ganze (von dem sie Teil sind) zugleich enthalten.

Es ist etwas anderes als ein Traum. Es ist der Hypertraum.

Rêve, Ève.

In Fine – raffinierte Affinitäten

Es ist zudem etwas anderes als ein Text. Es ist der Hypertext. Eine letztlich alles („alles, was ich wirr ‚alles‘ nenne“) hineinnehmende, kryptisierende und kompromierende Letztbilanzierung. Welche derart sammelnd ausstreut. En somme, das kann bedeuten (so belehrt der viel zu sparsame Anmerkungsanhang der Übersetzerin Esther von der Osten:): sowohl “ alles in allem“ als auch „im Schlaf“. Zu guter Letzt sogar (das enthalten die Anmerkungen vor): „zu guter Letzt“.

Lattenrost

Bezüge, Bett-Bezüge, zeichnen sich darüber hinaus jedoch auch ab – und derartige intratextuelle Verflechtungen von Kleinstelementen kennzeichnen die Webart, die Masche des Textes – zur wiedergefundenen, nie gesuchten Schlafstätte Walter Benjamins, den die Mutter jahrzehnte im Besitz verwahrte, ohne darüber Auskunf zu erteilen: Le sommier de Benjamin. Eher Matrix, Matritze, als Matratze. Unterlage und Rahmen. Rost. Ort sowohl des sammelnden Zusichkommens als auch extensiven Sichverlierens. Tombe de sommeil.

Was ist ein Lattenrost? Wir haben noch nicht angefangen es zu denken.

Von der Osten versucht hier übersetzend gekonnt, dem Spiel mit Silben Cixous´gerechnet zu werden und nicht die Bedeutung sklavisch zu reproduzieren (die vielfältige Semantik von „sommier“ wäre ohnehin nicht zu retten gewesen) und wählt weder Bett noch Liege, für jenes liegende und zum Aufliegen einladende Gestell, sondern Lattenrost. „Der anagramatische Reichtum“ war dabei, wie auf Nachfrage ausgeführt wurde, entscheidend:

Esther von der Osten:

das LAchen zu Beginn des 2. Kapitels (im Französischen ist es die Silbe ri, die hier sehr häufig erscheint, im

Deutschen kehrt dafür das l in legen, liegen usw. wieder), dann aber vor allem „Rost“, „Trost“ und „tot“ – was im sommier zwar nur über assommer (erschlagen) und la bête de somme (das Schlachtvieh), aber im „Schrottstück“ (worin Rost, Trost, tot etc.) – im französischen „mordure“ (man hört unter anderem „mort“ und „remords“ darin, sowie „une mort dure“) – durchaus präsent ist. weiterhin insbesondere die Silbe „or“, die in Cixous Schreiben von zentraler Bedeutung ist. Es gab noch ein paar mehr Verknüpfungen, die mir gerade nicht einfallen , aber die Assonanz nicht nur zum Schrottstück sondern auch zum Lachen gefiel mir ebenfalls, da das Lachen im Französischen über die Silbe ri sehr präsent ist (nicht nur) zu Beginn des 2. Kapitels, und meines Erachtens eine wichtige Verbindung zum

Namen DerRIda stiftet; und die Silbe LA wiederum ist ebenfalls in Cixous‘ Werk sehr wichtig, da sie sowohl den weiblichen Artikel als auch, mit Akzent, „da“ bedeutet, worauf Cixous und DerriDA immer wieder verweisen.Aus all diesen Gründen war ich schließlich vom Lattenrost absolut begeistert.

„Und während ich mich unablässig fragte, mit welcher Art einer neuen Art, mit welch einzigartigem Individuum einer neuen, nicht klassifizierbaren Art von literarischem Tier oder poetischer Prosa ich es zu tun hatte, begann ich zweifellos, mich zu beunruhigen. Ich glaube, daß ich mir vor etwa fünfunddreißig Jahren, mich mit ihr identifizierend, während ich mich gleichzeitig von ihr absetzte und lebhaft auf Distanz ging, gesagt habe: Sie ist verrückt, diese da, nie werden sie sie oder ‚wird man sie lesen‘, nie wird man sie richtig akzeptieren, nie wird man das legitimieren, sie sieht nicht, daß sich ein richtiggehender Widerstand organisieren wird, oder es wird Generationen an Arbeit brauchen, sie geht zu schnell vor, diese da, und zu heftig, sie lebt zu schnell, man darf nicht einfach so mit einem Schlag beschleunigen. Sie sieht das Hindernis nicht, auf das sie zustürzt.“[1]

Es braucht Zeit, um zum Lesen zu gelangen. Man kann hundertmal an den Zeichen vorübergehen, ohne zu sehen, dass da Buch ist. Und dann bedeutet lesen natürlich nicht, verstanden haben.

[1] Jacques Derrida, H. C. für das Leben, das heißt…, Wien 2002, S. 148 f.

Hélène Cixous. Hypertraum. Originaltitel: Hyperrêve. Herausgegeben von Peter Engelmann. Übersetzt von Esther von der Osten. Passagen Wien 2013. 192 Seiten. 25, 90 Euro. Verlagsinformationen zum Buch. Mit herzlichen Dank an Esther von der Osten für das Kurz-Interview.