Inbrünstiges „Inmitten der Welt“

Inbrünstiges „Inmitten der Welt“

Gott sei Dank bin ich Atheist (Luis Buñuel)

Dieu deconstruit. Lui-même. (Jacques Derrida)

Ouvertüre – Ver Nancy

Nach wie vor erweist sich als schwierig, abzuwägen, womit man es bei dieser aufregend enigmatischen, unverschämt verstiegenen Schreibe, einer Umschrift sämtlicher traditionell eingeschliffener Denkgewohnheiten, zu tun hat. Der man hierzulande im seriösen Wissenschaftsdiskurs nach wie vor nicht gerade mit großer Aufgeschlossenheit begegnet. Handelt es sich im Fall dieses „post-dekonstruktiven Realismus“, wie Jacques Derrida es in seinem ihm gewidmeten Buch „Le Toucher“ (deutsch: Berühren. Jean-Luc Nancy. Berlin 2007) formuliert, um eine paradoxe Sozial-Ontologie des wesentlich wesenslosen, plural-singulären, netzwerkartigen Mit-Seins (mithin Co-Existenzialismus), postfreudsche Trieblehre, Phänomenologie der Körper, der Berührung, des Sinnes und der Sinne, oder doch, zentraler: atheistische Theologie des „Absentheismus“ ?

Alles zusammen vielleicht und keins davon. Zugänge und Öffnungen ermöglichen multithematisch Berührungspunkte, Bezüge, Übergänge des Einen zum Anderen, wodurch weder Verwischung noch Interdisziplinarität entsteht. Am aller wenigsten akademische Kathederphilosophie. Sondern: dichtgewebte Ausschreibungen „exakter Exaggerationen“ (Derrida).

„Sondern“ ¹: Solche Adversativkonjunktionen, oft gefolgt von einem „vielmehr“, werden sich im Folgenden häufen: Die Spezifik, die Besonderheit der vorliegenden Denkpraxis, wodurch sich ihre sondernden Sondierungen von allen sonstigen Herangehensweisen unverkennbar unterscheidet, besteht vielleicht in der Art, überkommene Traditionsbestände, statt sie zu verwerfen und zurückzuweisen, derart durchtrieben zu re-affirmieren, dass deren Tendenz, sich selbst zu übersteigen, mit sich selbst zu brechen, die aller bornierten Schließung entgegenwirkt, ihr selbst-subversives Potential, minutiös herausgearbeitet wird. Dazu müssen gängige Interpretationsweisen, samt liebgewonnenen Beobachtungsrastern und Wortschablonen, mikrologische Verschiebungen über sich ergehen lassen, die alles mit einem Mal genauso und doch ganz anders dastehen lassen.

Exemplarisch führt diese „Technik“ jenes Großprojekt vor, das mit dem Band La Déclosion, Dekonstruktion du Christianisme I, Paris, Galilée, 2005 (deutsch: Dekonstruktion des Christentums. Diaphanes, Berlin 2008) – einer „Baustelle unter offenem Himmel“, wie es in der „Ouvertüre“ dieses Bandes heißt – inauguriert wurde.

Alessandro Botticelli: Anbetung der Könige, 1475, Tempera auf Holz. Das Jesuskind wird von den Heiligen drei Königen angebetet. (wiki commons, gemeinfrei)

Christentum: Monotheismus des fleischgewordenen, toten, auferstandenen, drei-(un)einigen Gottes, gibt den Namen ab für diejenige Form des Weltwerdens und Atheistisch-Werdens (devenir-athée), auf die das Abendland sich gründet. Nicht erst, seit soziologisch von Weltgesellschaft und Globalisierung die Rede ist. Denn dies bildet die so naheliegende, wie provokante These im doppelten Genitiv „Déconstruction du christianisme“, an deren Ausarbeitung schon Schelling sich versucht hatte: Das abendländische Ereignis „Christentum“ camoufliert bereits – von Anbeginn an – Atheismus. Bereits schon und noch nicht, gleichzeitig. Es bezeichnet den Decknamen für ein unaufhaltsames Dekonstruktionsgeschehen. Eine Religion, die – von Anbegin an – das Religionshafte an sich selbst stört, destabilisiert und auf etwas Anderes, es ermöglichendes und übersteigendes hin, öffnet. Wovon organisatorisch-institutionalisierte Religion bloß „eine Verkennung gewesen sein wird.“ Auch Judentum, Islam und gar Buddhismus seien von diesem „Atheismusvektor“ durchzogen und bestimmt. Nur das Christentum allerdings (und von diesem längst nicht alle Ströme) habe sich „als Religion zerschlissen und sich gewissermaßen selbst in ein Bewässerungssystem für die Kultur der modernen Welt gewandelt […] (ihre Moral, ihr Recht, ihr Humanismus und ihr Nihilismus).“

Mise en rapport – Adieu à Dieu

Mise en rapport – Adieu à Dieu

Ich nenne also »Christentum« die Haltung des Denkens, gemäß der »Gott« ausgelöscht zu werden oder sich selbst auszulöschen verlangt.

Doch zuvor eine kurze Rückschau: Das inkommensurable Nachsinnen des bis zu seiner Emeritierung in Straßburg lehrenden, 1940 geborenen Jean-Luc Nancy entfaltet spätestens seit Publikation der aufsehenerregenden Studien „Corpus“ von 1992 (deutsch: Corpus. Diaphanes, Berlin 2002), Être singulier pluriel (1996; deutsch: Singulär plural sein. Diaphanes, Berlin 2005) und La création du monde ou la mondialisation (2002; deutsch: Die Erschaffung der Welt oder die Globalisierung. Diaphanes, Berlin 2002) Topoi wie Körper, Sinn, Berührung, Exposition als Verhältnisse, Beziehungen, Bezüge [rapports], Verweise, dich sich „unaufhörlich diversifizieren, komplexer machen, multiplizieren und modifizieren, modalisieren und modulieren in der endlosen Wiederaufnahme eines Gesanges, der weder Melodie noch Worte hat.“ Bezüge einer Welt.

WELT (monde), im emphatischen, d.h. radikal säkularen, laizistischen, ja, mondänen Wortsinne, die nicht mehr cosmos, ordo, letztinstanzlicher Allgemeinbegriff, geschlossener Sinnzusammenhang garantierter Begründbarkeiten, denen eine religiöse Observanz sich unterwürfig und dienstbar erweist, sein kann und will. Sondern W e l t als Matrix des Zwischen und Mit, die auf dem Zufall, der Kontingenz, beruht, aus ihnen hervorgeht. Nichts als das Zufällige ist (le fortuit) und somit eine andere Art von Glauben (foi) freilegt. Keine Gläubigkeit (croyance), die auf Sicherheiten schielt und die strenge Einhaltung von Vorschriften verlangt. Sondern ein Vertrauen (confiance) einfordert, das sich im Haltlosen zu halten versteht, im Ausgesetzsein auszukommen vermag, es bejaht und sich ihm öffnet.

Basale Aufgeschlossenheit, Attentionalität, Vigilanz, Hinwendung, könnte man auch sagen. Ohne Gott, der sich, nach Nancys luzider Auslegung, in der dem Monotheismus eigenen Atheisierung (der Gott im Singular ist für die griechische Welt unvorstellbar, markiert einen Bruch mit allem bisherigen Glauben), nicht allein ins Verborgene zurückzieht, wodurch er, wenn auch als Leerstelle, immer noch eine separate Entität abgäbe, vielmehr sich in transzendente Immanz einer WELT, in ihr Anderswo, das nunmehr im Hierselbst verortet werden muss, ausdifferenziert. (K)ein Gott als Öffnung.

Nancy denkt diese Welt (monde, mundus, man assoziiert Mündung und Mund, der beim aufs Orale weisenden ad-orare nie weit entfernt ist) nicht im Zuge einer intellektuellen Tätigkeit des Schließens, Urteilens, Setzens, sondern denkt Denken (penser) im Sinne von Wägen und Wiegen (peser) als „eine Bewegung der Körper: Es beginnt in dieser nervösen Falte des Körpers, die ihn dem Unendlichen eines Sinnes aussetzt, das heißt einer Affizierung durch die anderen Körper.“ Die Körper, sinnend, zu ent-schreiben, sie aus zu schreiben (ex-crire), nicht, wie die Kafkasche Strafkolonieparabel nahelegt, ihnen als zu strafenden Delinquenten etwas zu in-skribieren, sie mit Bedeutungen überfrachten, damit müsse man anfangen, hieß es in Corpus.

Aufschließung

Aufschließung

„Müsste man nicht sagen: kaum gab es Christenheit, trat sie bereits in Dekonstruktion und Aufschließung?“

Der jetzt in der gelungenen Übersetzung von Esther von der Osten im diaphanes-Verlag erschiene zweite Band der Studie „Dekonstruktion des Christentums“, deren erster, Déclosion, Auf- oder Entschließung, wie angerissen, das christliche Abendland als sich selbst stetig dekonstruierende, atheistische Öffnungsbewegung skizzierte, für die „Christentum“ bloß einen verdeckender Terminus darstelle (diese „ureigenste(n) Bewegung[…], die dieser Name [Christentum] überdeckt haben wird: der Bewegung eines Hinausgehens aus der Religion und der Ausbreitung einer atheistischen Welt.“), widmet sich weniger dem abendländischen Gläubigkeitsinstitut selbst, als jener Geste, die diesem gleichsam strukurinhärent seine Öffnungsbewegung ermöglicht:

Der Anbetung, adoratio.Unstillbares Kräftespiel, Trieb (pulsion) zur Aufgeschlossenheit. Öffnung zum Unendlichen, Unbedingten, Unberechbaren, Unnennbaren. Vernunft, diese Instanz des Schließens und Begründens, öffnet sich auf das ihr Andere, sie Ermöglichende, ihre eigene Unvernunft hin.

Ad Oratio

Ad Oratio

Nun soll Anbetung – ein sprachlicher (besser: gestischer) Habitus, selbst wenn er sich schweigend oder singend präsentiert – nicht pastorenhaft im Zuge einer neuen Frömmigkeit als heilbringende Tugend gepredigt werden, um den Fährnissen der Zersetzungstendenzen moderner, gottloser Zivilisation zu trotzen. Im Gegenteil. Sie selbst steht, so Nancy, einer anarchischen Zersetzung, Zerlegung, Aufbrechung näher als der Fetischisierung von heiler, bruchloser Ganzheit. Anbetung, adoratio, die an den Anderen/das Andere gerichtete, wenn auch stumme An-Rede, das sich bewundernd, neu-gierig, verehrungsvoll, hingerissen, staunend (ja, hier scheint die Adoration als basale Öffnungsgeste das thaumazein, das Staunen der Philosophie mit zu umfassen), leidenschaftlich liebend, einer irreduziblen Andersheit Zuwenden, eignet in ihrer generischen, auf strukturelle Grundzüge freigelegten Gestalt eine Heterogenität, die sie für alle Idolatrie ungeeignet erscheinen lässt, in ihr allenfalls „fehlgelenkt“ sich wiederfindet. Und übrigens sich auch von der Sucht, der Anhängigkeit, ad-dictio, unterscheidet. Wenn letztere nämlich klammernd danach verlangt, sich greifbarer Präsenzen zu vergewissern, hat die Anbetung im strengen Sinn keinen Gegenstand. Sie wendet sich zu, bewundert, verehrt, bestaunt, nicht „Etwas“, sondern eher die Tatsache, dass es Tatsachen gibt. Dass überhaupt etwas ist und nicht Nichts/nichts außer Nichts. (So erscheint ein ALS Gott angebeter Gott bereits als Götze.)

Denn Nancy beharrt auf der substanz- und grundlagenlosen „Nichtshaftigkeit“ der Welt, ihrem kontinuierlichen und kontingenten ex nihilo, betont immer wieder die etymologische Verwandtschaft des französischen Wortes für nichts (rien) mit dem Etwas einer Sache, im lateinischen res. „Dies gilt es anzugehen: Die Welt beruht auf nichts – und da liegt das Lebendigste ihres Sinnes.“

Anbetung öffnet sich diesem aufklaffenden Nichts, welches Welt ausmacht. Öffnet sich dem Sich-Öffnen. Somit entspricht sie, damit hebt der Text vor dem Hintergrund eines Wittgenstein-Zitats an, der Form des – immer wieder – erwachenden Geistes, der seiner stabilisierenden Orientierungskoordinaten (noch nicht) habhaft geworden ist (und übrigens auch niemals geworden sein wird). Und ist, bei allem, was sie sonst noch sein mag, vor allem anderen, zunächst: Elan, Kraft, Trieb und: Grußgeste (salutation). „Ein Grüßen ohne Heil, dem der Gegensatz von gerettet und verloren, gesegnet und vermaledeit fremd ist, ein Grüßen, das das Dasein grüßt.“ In diesen, über Klüfte hinweg aufgespannten Begrüßungsnexus sieht sich auch Natur und Technik mit-eingelassen:

Anbetung öffnet sich diesem aufklaffenden Nichts, welches Welt ausmacht. Öffnet sich dem Sich-Öffnen. Somit entspricht sie, damit hebt der Text vor dem Hintergrund eines Wittgenstein-Zitats an, der Form des – immer wieder – erwachenden Geistes, der seiner stabilisierenden Orientierungskoordinaten (noch nicht) habhaft geworden ist (und übrigens auch niemals geworden sein wird). Und ist, bei allem, was sie sonst noch sein mag, vor allem anderen, zunächst: Elan, Kraft, Trieb und: Grußgeste (salutation). „Ein Grüßen ohne Heil, dem der Gegensatz von gerettet und verloren, gesegnet und vermaledeit fremd ist, ein Grüßen, das das Dasein grüßt.“ In diesen, über Klüfte hinweg aufgespannten Begrüßungsnexus sieht sich auch Natur und Technik mit-eingelassen:

„Grüßt uns nicht die Sonne morgens, sagt uns »Salut!«, oder die Pflanze, die aus der Erde sprießt? Oder der Blick eines Tieres? Doch wir, wie grüßen wir uns? Ist nicht auch Gruß in den Sendungen, den Anreden, die wir austauschen – zum Beispiel diese Signale, die Formen von Gebäuden, von Städten, von Kleidern oder Gegenständen sind? Und selbstverständlich jene, die sich finden, wenn eine Information geliefert wird, wenn eine Kommunikation hergestellt wird, mag es per Telefon, Radio, Fernsehen oder Internet sein? Es gibt keinen Grund, anders zu denken. Wir deuten die Technik als Kombination von Instrumenten: Doch sie ist ebenso Austausch und Verbreitung von Grüßen.“

Es gibt keinen Grund, anders zu denken.

Salut

Nancys paradox freudo-nietzscheanische (Um-)Deutung der Adoration (das letzte Kapitel besteht aus einem Vortrag über Freuds Trieblehre, die sich dadurch in den Kontext anbetenden Elans gerückt sieht) verharrt nicht beim groben Paraphrasieren dessen, was weit mehr als ein basaler Sprechakt zu sein scheint, sie konkretisiert sich anhand einer Neu-Exegese der zentralen Mysterien des Christentums (Dreifaltigkeit, Inkarnatio, Auferstehung) und der im paulinischen Korintherbrief beschworenen theologischen Tugenden Glaube, Liebe, Hoffnung. Auch Tugenden (virtus) begreift Nancy zunächst als Kräfte, ein Hinstreben zu… .

So heißt es etwa:

„Inkarnation: Das ist kein vorübergehender Aufenthalt des Gottes im Fleisch, es ist das »fleischgewordene Wort« oder das Fleisch selbst als Sinn. Es ist der Körper als sichtbares Bild des Unsichtbaren, Manifestation dessen, was sich nicht manifestiert. Auferstehung: Das ist kein zweites Leben, es ist diese Wiederaufrichtung, mit der der horizontale Lauf eines Lebens umschwenkt in ein vertikales Signal. Und es ist wiederum das Fleisch, denn es ist durchaus dieses eigene, unersetzbare Leben, das sich auf diese Weise aufrichtet. Es ist wiederum Manifestation dessen, was sich nicht manifestiert – des Sinnes und der Wahrheit. Inkarnation und Auferstehung deklinieren zusammen den einen selben Gedanken:

Der Körper ist das Ereignis des Geistes. Sein Heraufkommen, sein Zur-Welt-Kommen und sein plötzliches Erscheinen, sein Hereinbrechen und sein Vorübergehen. Das bedeutet auch: Der Geist hält sich nicht außerhalb der Welt, er öffnet sich mitten in ihr.Macht das ein Heil aus? Sendet es einen Gruß? [Cela fait-il un salut?] Ja, das Mysterium, das die drei andren versammelt ist durchaus das des Heils. Doch das Heil ist weder Rettung noch Erlösung. Es bietet keine Zuflucht außerhalb der Welt und des Todes. Es hat statt hierselbst zwischen uns, es ist im Bezug selbst.“

Wird die so zentrale wie überaus problematische, politisch-theologische Soteriologie des Heils, der Rettung, der Erlösung derart von allen Vorstellungen wiederhergestellter Ganzheit, Ungebrochenheit, Intaktheit, einem restitutio ad integrum-Phantasma gleichsam, abgerückt, um justament in deren Gegenteil umzuschlagen: Kommunikation zwischen pluralen Singularitäten, deren Getrenntheit unkittbar ist und Möglichkeitsbedingung ihrer Beziehung, dann markiert dies einen heilsamen Bruch des Heils zuletzt auch mit sich selbst. Heil kann einzig das Kaputte sein, das Irreparable, das Zerstreute, babylonisch Verwirrte und Zerklüftete. Nicht die rassenhygienisch zur Selbstidentität hin gesäuberte Volksgemeinschaft einer Endlösung. „Man muss tatsächlich sehr genau zwischen dem Gruß an die Götzen und dem Einander-Grüßen trennen.“

Te decet hymnus

Te decet hymnus

Als Liebender sprechen heißt ohne Ziel, ohne Krise verausgaben; heißt eine Beziehung ohne Orgasmus praktizieren. Vielleicht gibt es die literarische Form dieses coitus reservatus: das ist der geschraubte Stil der Galanterie. (Roland Barthes, Fragmente einer Sprache der Liebe)

Sicher: All das kann leicht mit weihevollem Salbadern verwechselt werden, gerade in der deutschen Übersetzung (deren – auch im Französischen – idiosynkratische Fremdheit zu portieren, Esther von der Osten überzeugend gelingt) neigt eine adjektivreiche Satzstruktur gefährlich zur romantisierenden Geschraubtheit. Wirkt gesucht, gekünstelt. Und im Vergleich mit den ungleich nüchterneren Ausführungen zur Anbetung, die sich bereits im Aufsatz „Entmythologisiertes Gebet“ des ersten Bandes befinden, wird diese Meditation unverkennbar von einem schwelgerischen Enthusiasmus getragen, der über weite Strecken einem Hymnus, einer Eloge, Panegyrik ähnelt. Es dennoch immer schafft, wie schon Derrida, der Freund und Lehrer konstatiert hatte, sämtlichen Onto-Theo-Ideologien ein sie auf Distanz haltendes „noli me tangere“ zuzurufen.

Nicht nur, dass dieses Buch, in seinem feinfühligen und zärtlichen Betasten seines sujets ein erotisches ist, wie eine Rezensentin über „Corpus“ einst vermerkte: „Die Anbetung“ exponiert den mustergültigen Fall eines Schreibgestus, bei der das Wie der Darstellung ihr Was innig umgarnt und doch stets davon unterscheidbar bleibt. Cela est adorable!

Tillmann Reik

¹ Bezeichnenderweise führt Nancy die theologische Sünde, häufig, jedoch fälschlich, semantisch und inhaltlich mit der Ab-Sonderung – von Gott und dem Nächsten – in Bezug gesetzt (wikipedia hierzu, die Trennung von der Verbindung sondernd, trennend: „Eine falsche, volksetymologische Deutung führt es auf das germanische sund zurück, weil Sund eine Trennung bezeichne. Allerdings bezeichnet „Sund“ im Gegenteil etymologisch eine Enge, also eine Verbindung, zum Beispiel eine Landenge.“) weiter sondernd und sondierend, mit einer „Flucht vor der Forderung, einen Bezug zu erfinden, wo keine kosmo-theologische Ordnung mehr gegeben ist.“ (S.85) eng. Nichtsdestominder bleibt sie für ihn „die Bedingung des um sich selbst verschlossenen Menschen“. Sie läuft darauf hinaus die Gabe (als Gnade) nicht zu empfangen, sondern sie anzueignen, sich ihrer bemächtigen zu wollen. „Die Vergebung löst uns aus dem Griff dieses Zugreifens heraus.“ Sie bedeutet, „dass die Möglichkeit des Sinns immer offen bleibt.“ (S.86) Selbst in der Verschließung …

Jean-Luc Nancy: Die Anbetung. Dekonstruktion des Christentums 2. Aus dem Französischen von Esther von der Osten. 160 Seiten, € 19,90. Verlagsinformationen zum Buch.

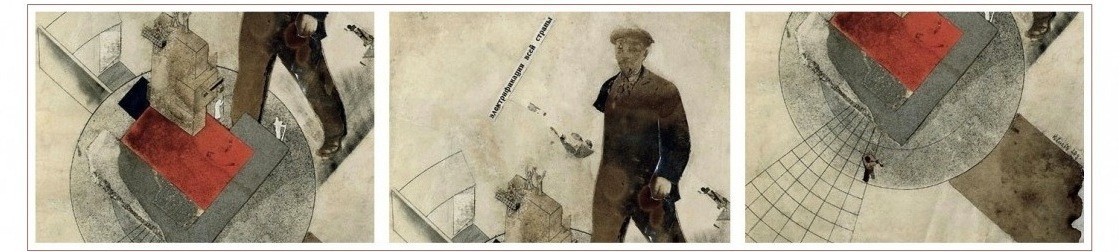

Foto 1: John Collier: Tannhäuser im Venusberg. (1901). Foto Jean-Luc Nancy: © Pablosecca/Wikimedia Commons [CC-BY-SA-3.0.]