Das Tun tun

ESTRAGON:

(giving up again). Nothing to be done.

Beckett, Waiting for Godot

…nous sommes déjà en train de le faire.

Oui, de le faire. Ici même. Par écrit.

Jean-Luc Nancy

Das dezisionistische Szenario ist in seiner dualistischen Starre ein gängiges und im Abriss wie folgt zu skizzieren: Auf der Suche nach situativ dringlichen, Orientierung gewährleistenden Handlungsdirektiven für praktische Entscheidungen, drängt sich dem Denken, ob verstanden als durch Sorge aufgestörte Kontemplation oder von anfänglicher Enteignung angestoßene Reappropriationsbemühung — jeweils also eines, was sich nicht hat, seinerselbst beraubt ist und von einem Riß, einer klaffenden Dehiszenz durchzogen wird — , stets schon, und immer erneut, eine tragische (und damit quasi prä-postheroische) Frage auf, deren Beantwortung ihrerseits wie von Dilemmata arretiert, von Ratlosigkeit gleichsam kastriert, depotenziert, von jeglicher Realisierung abgeschnitten erscheint: Was tun? Was soll ich/man, was sollen wir machen? Und wann? Ist tatsächlich oberste Dringlichkeit hic et nunc geboten oder geht es eher um ein Abwarten des noch kommenden günstigen Zeitpunkts; dringendes Warten oder warten auf die Dringlichkeit? Was ist also nötig, welchen konkreten Einsatz — das heißt, welche verantwortungsvolle Antwort — fordert die Situation?

Das à faire, jenes also, worum es der Frage nach dem Tun und seiner Zeitlichkeit zu tun ist, erweist sich dabei als eine Affaire von Theorie und Praxis (und deren seltsamem Zwilling: Poesis), dem Verhältnis beider zueinander. Welches zu klären von der verdrehten Ko-Implikation beider Terme einer Bifurkation an- und ineinander und der Tatsache, dass beide mit sich selbst nicht im Reinen, sondern in sich gespalten sind, jeweils schon empfindlich gestört wird. Stehen zwei einander widersprechende Alternativen zu Gebote, so die dezisionistische Ausgangsaporie des Weiteren, nimmt der double bind den zum Agieren bis dato und auf weiteres Unfähigen in seinen ab- und aufhaltenden Klemmgriff, hält ihn im suspense seiner Haltlosigkeit: Hamlets existenzielles “or” — letztlich die unentscheidbare Wahl zwischen Tun oder Lassen selbst (in ihrer unmöglichen — und nur dadurch möglichen — Trennbarkeit liegt das ganze Problem) — macht den Protagonisten von Shakespeares Trauerspiel etwa für Walter Benjamin zum Inbegriff eines absolutistischen Fürsten, dessen dem Wahnsinn nahe Melancholia einer grenzenlosen Macht entspringt, deren Ausübung ihm gleichwohl aufgrund intrinsischer Hemmnisse (nicht allein individualpathologischer Unentschiedenheit, sondern struktureller Unentscheidbarkeit aller Entscheidung auf der Basis ungeteilter, souveräner Omnipotenz: sobald ICH alles entscheiden kann, kann ich nichts mehr entscheiden) verwehrt ist. Am Anfang aller dezisionistisch verstandenen Entscheidung steht die Entscheidung, ob überhaupt entschieden werden soll oder doch nicht eher nicht, und sie erweist sich, alle Souveränität raubend, als unentscheidbar oder jeweils schon — vom Anderen — vorentschieden. Insgesamt kann offenbar nur vor dem Hintergrund einer apriorischen Aporie und als deren Bewegung — dass „es“ nämlich nur geht, weil es in so vielerlei Hinsicht nicht geht — ein Handeln sich überhaupt ins Werk setzen.

Unter der Bedingung des Nicht der Gegenbenheit von Sollens-Ordnungen sucht die Frage „Was tun?“ einmal nach der Möglichkeit eines — wenn auch nur, ab Kant, in der Fiktionalität einer Als-Ob-Haftigkeit regulativ konzipierten — zu erreichenden Ziels oder zu erfüllenden Zwecks, andererseits steht zur Debatte, welche angemessen Mittel ergriffen und zur Anwendung gebracht werden müssten, um der vorgesetzten Absicht effektiv zu entsprechen, um, mit anderen Worten, das erstrebte Resultat zu bewirken. In der anfänglichen Heimsuchung des Was durch ein Wie und dessen Zurückstauung im Zuge der Hierarchisierung von Mitteln und Zwecken, deutet sich somit allerdings eine Selbstbesinnung des Tuns und Machens an, die ahnen lässt, dass noch „das Tun“ seinerseits kein vorfindliches Dispositiv sein kann, kein bereitstehendes Mittel, um mithilfe von Mitteln Zwecke zu erreichen, sondern sich auf eine Weise nicht hat, die es notwendig erscheinen lässt, dass das Tun sich immer zuerst und vor allem selbst im Prozess als niemals definites Resultat herstellen, d.h. erfinden muss: es ist nichts als die Praxis (s)einer Auto-Poiesis. Was allein bleibt und insistiert wie ein zählebigs Ferment, ist der Drang, das Streben und Begehren einer Alteration (im mindestens zweifachen Genitiv).

*

Encore un effort: Was könnte man alles tun, wenn man “tun” könnte, wenn man wüsste, wie man tun muss und, noch wichtiger, was. Was tun mit dem “Was tun?”, was tun mit dem “Tun” und was mit dem “was”? Indessen wird das gerade angesichts der, laut Walter Benjamin, nach einer Notbremse verlangenden weltgeschichtlichen Dauerkatastrophe – und über subjektive Tathandlungen hinaus an ein Kollektiv appellierende – gesuchte und ausstehende, zum verzweifelten Lamento treibende “Tun/Machen” (Handeln, Produzieren, Ins-Werk-Setzen und Bewirken) nach wie vor als ein mit gekonnten Mitteln auf ein präzises Ziel hin gelenkte Handlung verstanden.

Was jedoch, wenn eingestanden werden muss, dass das für ein in die Tat Umsetzen erforderliche savoir-faire fehlt und nicht erlangt werden kann, weil alle ratbietenden Leitfäden, die im Vorhinein das Handeln auf das Abspulen eines Programms oder Algorithmus´reduzieren würde, der komplexen Singularität jeweiliger Situationen nicht gerecht werden können? Überdies die Fakten (dem Wortsinne nach Gemachtes) allem Machbarkeitswahn eine tautologische Resistenz entgegensetzen, dem die Intervention sich nicht gewachsen sieht. Im “Es ist, was es ist” erweist sich die Widerständigkeit der Sachverhalte identisch mit der Tautologie ihres unabänderlichen Ebensoseins.

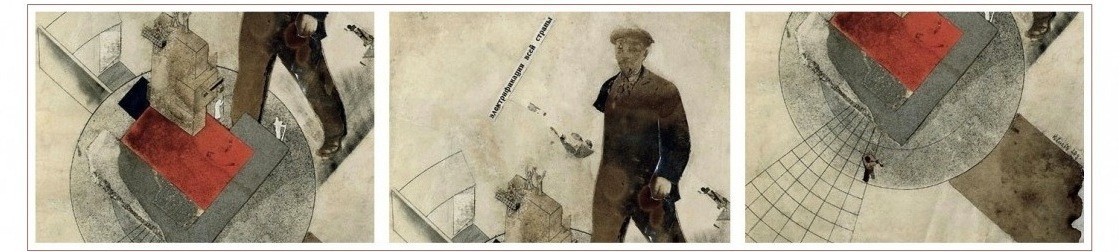

Was tut man dann mit dem “Was tun?,” auf das Lenin etwa in seiner gleichnamigen Schrift noch resolute politische Anweisungen zu geben wusste.

Que faire ? Il me semble qu’il y a, sans hésiter, deux réponses qui ´s’imposent en se complétant l’une l’autre. La première: il faut changer la question. La seconde : nous sommes déjà en train de le faire. (15)/ Was tun? Mir scheint, dass sich ohne Umschweife zwei Antworten aufdrängen, die einander ergänzen. Die erste: Wir müssen die Frage verändern. Die zweite: Wir sind bereits im Begriff, es zu tun (12)

Jean-Luc Nancys Que faire? gibt inmitten luzider Analysen zeitgenössischen politikverdrossenen Politikfetischismus des liberalen Fundamentalismus — einer sich bloß als Administration von technisch reproduzierten Machtverhältnissen betrachenden Ideologie, der die basale Politizität des reinen, nichts als „Sinn“ machenden Mit-Daseins von (unglücklich ausgedrückt:) Existenzvollzügen nichts bedeutet — eine verblüffend einfache Antwort auf diese Frage nach der Frage, die nicht das Ablassen von aller konkreten Handlungs- – und damit auch Veränderungs- — absicht empfiehlt, sondern die binäre Opposition zwischen Tun und Lassen dekonstruierend verkompliziert. Und von der teleologischen Ausrichtung eines Produktionsidealismus, dem auch noch die Theorien der Performativität Tribut zollen, abkoppelt. [Dekonstruktion selbst erweist sich dabei einmal mehr als jene mutative, metamorphische, alter(n)ierende Selbst-Fremd-Bewegung, in welcher das innere Von-Sich-Selbst-aus einer physis mit der externen Fremdeinwirkung namens techné sich verschränkt: Autoheterodekonstruktion. Denn die verwaltete Welt, technokratisches Gestell der “zweiten Natur” ist zur ersten geworden, war sie seit je, insofern diese “erste” genannte von vornherein die “zweite” ihrerselbst war, ursprüngliches Geschehen supplementärer Selbst-Beifügung von Prothesen und Extensionen. Ursprüngliche Ursprungslosigkeit als Proto- und Arche-Technizität.]

Wenn es etwas zu machen gilt, dann dieses enigmatische Ent-Machen, das die wie die Dekonstruktion nach Derridas Wort undekonstruierbare Gerechtigkeit darstellt: sie ist ohne Grund und Fundament; in ihr bahnt sich die okzidentale, sich im globalen Dorf mondialisierende Kultur ausgehend von einer creatio ex nihilo den Weg hin zur decreatio in nihilum.

Or s’il s’agit de faire, c’est évidemment de faire justice. N’importe quel faire a affaire avecla justice. (19) Wenn es aber zu handeln gilt, dann offenbar deshalb, um Gerechtigkeit zu schaffen. Jedes Tun hat zu tun mit der Gerechtigkeit. (15)

Wir sind (oder anonymer und weniger kollektivistisch oder kommunitär; Man ohne Eigenschaften: man ist) bereits je schon, hier und jetzt, mitten dabei zu tun.

…nous sommes déjà en train de le faire. Oui, de le faire. Ici même. Par écrit. (15) Wir sind bereits im Begriff, es zu tun. Ja, es zu tun. Genau hier. Schriftlich. (12)

Dass dabei — so wenig wie in Heideggers „Wir sollen nichts tun, sondern warten“ und Blanchots „L’attente l’oubli“, die beide häufig hindurch zu hören sind — nicht sich im schlechten Sinne attentistisch zu bescheiden ist und die Hände in den Schoß gelegt werden dürfen, sollte mitverstanden werden. Nancys an mehreren Stellen aufblitzende Inbrunst, ein ferveur, der an die Stelle der adoration aus dem gleichnamigen zweibändigen Werk zur Dekonstruktion des Christentums tritt, lässt die avisierte, nicht-transitive Praxis, die auf die umgeformte Frage „Wie tun?“ antwortet, als ein aktiv-passioniertes in den neu und anders verstanden Vollzug selbst engagiertes Tun, Machen und Handeln verstehen und impliziert ein resolutes „sich bereithalten für das Unerwartete“ (103):

Car nous faisons, cela est certain, et il s’agit moins de découvrir un nouvel objet à produire – fût-il conçu comme « la communauté » ellemême, ce qui est en fait le plus dangereux – que de déplacer, transformer, moduler ou modaliser notre faire. « Comment faire ? » prend alors le pas sur « que faire ? (58) / »Denn wir tun/machen, das ist gewiss, und es handelt sich weniger darum, ein zu produzierendes neues Objekt zu entdecken — sei es auch aufgefasst als „Die Gemeinschaft“ selbst, was tatsächlich das Gefährlichste ist –, als darum, unser Tun zu verschieben, zu verändern, zu modulieren oder zu modalisieren. „Wie tun?“ wird dann wichtiger als „Was tun?“ (49).

Mais c’est alors d’une praxis qu’il s’agit, et la production, l’oeuvre ne valent que pour autant qu’elles manifestent cette praxis, c’est-à-dire ce foire non transitif qui en faisant se fait plutôt qu’il ne fait quelque chose. (77) / Aber dann ist es eine Praxis, um die es geht, und die Produktion, das Werk haben nur Wert, insofern sie diese Praxis offenbaren: dieses nicht-transitive Tun, dass in seinem Tun eher sich schafft, als dass es etwas schafft. (65)

Es geht somit um Ähnliches — nämlich überdies eine gewisse Resistenz gegenüber allen programmatischen Projekten — wie jenes, was Werner Hamacher einmal in folgenden Worten formuliert hat:

Was tun, da es das, was bisher Tun definierte, nämlich Arbeit, nicht mehr gibt, und da der Glaube an den Schatz im Weinberg, der zur Arbeit führte, sich ebenso aufgelöst hat wie der Glaube an das Wort der Väter, das auf die Suche nach diesem Schatz schicken konnte. Was also tun, wo niemand mehr weiß, was Tun ist? Vielleicht muss man sich an dieser Stelle daran erinnern, dass die Erfahrung der Tradition eine absichtslose, unwillkürliche gewesen ist; und vielleicht ist die Frage nach dem Tun wie jene Suche nach dem Schatz absichtslos und unwillkürlich begleitet von einem Nebenprodukt, das nicht gesucht und nicht erfragt werden kann. Es wäre, an diesem Nullpunkt der Erfahrung, die Erfindung einer Erfahrung, am Nullpunkt des Tuns die Erfindung eines Tuns, das nicht gemeint und nicht erwartet war. Es wäre vielleicht das, was Benjamin missverständlich » Konstruktion« nennt, und wovon man sagen könnte, dass es in nichts anderem besteht als darin, das Tun selbst zu tun, al|so nicht Etwas, und erst recht nicht etwas Bekanntes zu tun, sondern von Grund auf Neues zu finden, zu erfinden, sich einfallen oder zufallen zu lassen: ein Tun, das von keinem Programm geleitet und von keinem Begriff definiert ist, ernsthaft wie bei Kindern, die spielen, fast parodistisch wie ein Karneval und zum Lachen wie die Micky-Mouse, von der Benjamin spricht. Aber immer so, dass die Armut dabei nicht verleugnet wird. (Philosophische Salons. Frankfurter Dialoge IV: Gesprochene Beziehungen. Herausgegeben von Elisabeth Schweeger, München: belleville Verlag und schauspielfrankfurt 2007. S.89)

Tillmann Reik

Verlagsinformationen zur deutschen Übersetzung des Buchs.