Ma(h)(l)-Nehmen: Aparté to autom

Zählen mit Celan

ich finde / hinaus

Daran, dass die Eins von sich selbst nicht gezählt werden kann, zeigt sich somit nicht nur die Gegenstandsungewissheit der Zahl, sondern ihre Inexistenz als Zahl: Es gibt keine Zahl Eins, die von der Zahl Eins gezählt werden könnte; Eins ist nicht. (Heterautonomien*)

Aber Messung und Zählung können ihrerseits wiederum nur von einer Geste her erfahren werden, in der Maße und Zahlen nicht als vorgegebene Größen in ein Kalkül eingetragen, sondern zunächst erschlossen und noch vor jedem Kalkül notiert werden. (Maser, 34)

Then I heard the sergeant shouting: „Abzählen!“ They start slowly and irregularly: one, two, three, four – „Achtung!“ The sergeant shouted again, „Rascher! Nochmal von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wieviele ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen!“ They began again, first slowly: one, two, three, four, became faster and faster, so fast that it finally sounded like a stampede of wild horses, and (all) of a sudden, in the middle of it, they began singing the Shema Yisroel. (Schönberg, A Survivor from Warsaw)

Il faut bien manger / Man muss recht essen. (Derrida, Ausslassungspunkte)

[…]à vomir / zum Kotzen.“ (derselbe, Gestade, S.169)

-

Ma(r)termatik, Ma-Thesis und Cena-Zernierungs-Szene

Often the sucking activities of a child are accompanied by a slight nasal murmur, the only phonation which can be produced when the lips are pressed to mother’s breast or to the feeding bottle and the mouth full. Later, this phonatory reaction to nursing is reproduced as an anticipatory signal at the mere sight of food and finally as a manifestation of a desire to eat, or more generally, as an expression of discontent and impatient longing for missing food or absent nurser, and any ungranted wish. When the mouth is free from nutrition, the nasal murmur may be supplied with an oral, particularly labial release; it may also obtain an optional vocalic support.

— Roman Jakobson, Why ‚Mama‘ and ‚Papa‘?

Auf eine, nenne man sie — zudem, weil sie an dieser Stelle, einverleibend zueigen gemacht und verstoffwechselnd prozessierend, als, wenn auch nicht ungebrochen, sowie durchweg eingeklammert, die “Meine” erscheint — Ma-Thesis, zählend (d.h. setzend) — und um ein anderes, von einem gewissen Ma() ausgehendes Zählen, mit Celan, soll es gehen — ist die indoeuropäische Wortwurzel, Radix, Matrix, *ma als linguistisches Universal zu begreifen. Wurzelwort, das, abgründig, eine fast allen Sprachen dieser Herkunft gemeinsame Bezeichnung für die Mutter, also mater, begründet. Oralität als mündliche Verlautbarung fände ihren Anfang somit nicht, wie Herder einmal vermutete, im OR,

Und am Ende sammlet sich doch Alles um das Eine Wort der Ursprache Or! Man staunet, und es ist!

sondern im ersten oder entscheidensten Lallwort des Babytalk.

Die Oralität, der Mund und die Brust sind zunächst abgründige Tiefen. (Deleuze, Logik des Sinns, 232)

Alles beginnt mit dem Abgrund. (ebenda, 233)

Ist also mutmaßlich — rechnet man mit dem Mut*-Maß dieser Ma-Thesis universalis von der Monogenese des Sprachursprungs und zählt, setzt, baut auf es — jener erste Laut in onomatopoietischer Wortgestalt, Proto-Wort, Ur-Wort, das beim Schließen und Öffnen der Lippen des Säuglingskörpers im Zusammenhang mit dem Saugen an der Brust (lat. mamma), pars pro toto, der entweder leiblichen Mutter, Mama, oder supplementierenden Amme (griech. ammá) hörbar wird**. Es ist der Mund, der, bereits bereit, sozusagen, wider Willen unterwegs zur Sprache zu sein, von Ma zu Ma, die Ma und ihre Aufmerksamkeit suchend das Ma macht oder gar in bestimmter Hinsicht dieses Ma, zur Figur geworden, ist. Ma als Laut und Bild, Lautbild und Lautbildung. Genauer und anders gesagt, wird die Alte(n)ration eines Vorgangs — des Stillens — verlautlicht, dem eine eigenartige non-reziproke Verstrickung des Lassens mit dem Machen zukommt, eine Passion und ein aktives Erleiden, von welchem *ma dann klanglich hörbar zeugt und Kindermund in Wort und Bild kundtut. Kindermund tut Ma-heit kund. Zeugt davon — aber wovon genau? — wie Testament oder Ma-rtyrium.

()

Im Begriff, sich, Sich-Anklammern(d) – Auf-Suche-Gehen(d), dem Nährenden der mitunter zur besseren Auffindbarkeit erigierten Brustwarze (lat. Mamilla; Papilla mammae) inklusive ihren zahlreichen Drüsenausgängen, inmitten des sie einklammernd austellenden Warzenhofs (Areola) der Mamma der Mama zu nähern, in einer verabgründigend-kaskadierenden, sondierenden Sonderungsbewegung, die die Mutter bereits kannibalisch als in Teile zerlegt und zerstückelt präzisiert, hungernd nach Sättigung und Labung, die fehlt, aber eben gerade vom Begehrten, das den Hunger zu verursachen scheint, entfernt — jedenfalls in und als, letztlich in Gänze unaufhebbare Trennung des Mundes von der Brust und der Lippen voneinander: Erfahrung der Qual und Pein, Marter, Malheur und Malaise, unaufhebbarer Ungänze — artikuliert und formt sich das helle und gellende “a” wie ein Lust- oder Schmerzschrei. Während der stimmhafte Konsonant, im Augenblick hergestellten Kontakts, Wohligkeit und Behagen der auto-affektiven Berührung des eine Klammer bildenden Mundes mit sich, mitsamt des eingeschlossenen, alimentären Partialobjekt der Anderen, immer schon anders als bloß anders, (m)other, genauer der Mamilla der Mamma der Mama, die dieses Sich, sie per Introjektion einschließen wollend, in seiner Schließung unterbricht, gleichsam als Nebeneffekt Sprache bahnend, verstimmlicht. Der kindlichen Ambivalenz- und Ambiguitätserfahrung ist die Mater — und ihre Fremd-Sprache: Wissenwollen: was will sie bedeuten? — stets zunächst und zumeist: Marter. Marter-Sprache ihr Erscheinen. In dieser *einen*, sich vordergründig mal gebenden, mal entziehenden, genauer jedoch wohl stets nur als Entzug, Schied und Entbindung gebenden Mutter wiederholt sich etwas, clont sich. Keine Mutter, Keinma, ein Fehl und fortwährende Lyse (nicht nur des Kindes von der Mutter, wiewohl des Kindes und der Mutter jeweils auch von sich selbst), dessen supplementierende Ursprungsprothese die Mutter gewesen sein wird. Die Mutter ist somit — und nicht erst der von Joyce als legal fiction bezeichnete Vater — eine These. These des Eins eines Keins. Als erstes Mal bereits eine Wiederholung.

(*)

Schließt m, stimmhafter bilabialer Nasal, so öffnet a, der ungerundete offene Zentralvokal, mag es zunächst scheinen, und der Mund dient als Schleuse oder Furt, bildet als geschlossene Klammer eine Tür. Amamamama. Wie ein Fort/Da, nur dass da ein Fort ist, was anders zum Da sich verhält als dieses Da sich zum Fort. Denn es gibt, da, eine Trennung, Anwesenheit einer radikalen Abwesenheit, welche die geregelten Terme, das Fort wie das Da, von sich selbst separiert. Furt des „fort“.

*ma- that is nearly universal among the Indo-European languages (Greek mamme „mother, grandmother,“ Latin mamma, Persian mama, Russian and Lithuanian mama „mother,“ German Muhme „mother’s sister,“ French maman, Welsh mam „mother“).

Probably a natural sound in baby-talk, perhaps imitative of sound made while sucking. Its late appearance in English is curious, but Middle English had mome (mid-13c.) „an aunt; an old woman,“ also an affectionate term of address for an older woman.

Ma — somit, kindlicher Muttermund der Porzellankiste sämtlicher sprachlicher Ausdrücke für “Mutter” in den indoeuropäischen Muttersprachen, wird als erstes Wort des noch zur mündigen Mündlichkeit mutierenden Infans, dem alle anderen erst werden folgen müssen (die es aber, still, jederzeit muss begleiten können wie eine Plazenta), und aus dessen Mutismus heraus gleichsam eine Mutation dieses Mutismus — derart nicht allein zur Mutter und Matrix, oder mit Celan: Radix, Matrix, allen Sprechens erklärt. Das Kind zur Mutter der „Mutter“; richtiger: seine Sprache, die nicht die seine ist, sondern es überkommt, zur Mutter der Mutter, wie des Kindes. Jedoch diese Herleitung verquickt überdies jenes Sprechen mit dem “Stillen” in doppeltem Sinne und mutiert das eine ins andere: das schweigend Sprachlose, Mutismus, und die Säuglings-Brusternährung. Sprache erweist sich aus dieser Warte somit nur oberflächlicher anthropologischer Analyse als ein allmählich sich entwickelndes, d.h. differenzierendes “System” organisierter Schmatzgeräusche. Vor allem aber jenes Geräuschs küssenden Beißens, das sich, sich nähernd, zu nähren sucht: einer Aggression, die teilt und zerteilt wird. Obgleich von Sprache meist erst dann die Rede ist, wenn sich der Laut vom Körper dezidierter trennt als der Körper sich von sich selbst, erweisen sich Semiose und Somiose als von Beginn an ineinander verwickelt. Im Grunde aber — diesem Abgrund, worauf das Ma de profundis ruft — zeugt der Laut nicht etwas und nicht als erstes, gebiert nichts, sondern zeugt von einem Nichts und einer Stille, über die er nicht verfügt. Einer Pause und einem Ausstand.

Als Laut ist Ma* für den Moment des Erklingens seines Vokals , a,

Je parlerai, donc, d’une lettre.

derart also ebenso Emblem einer klaffenden Öffnung, die den geöffneten Ma-Munde zum Bilde einer Wunde (sowie weiter: einer Wunde einer Wunde…) figuriert, der die Begegnung mit einem anderen Ma-Mal sucht. Emblem, nicht diese selbst. Es ist, oder gemahnt doch wenigstens daran, jedesmal in dieser Stellung ein Wund- und Mahn-Mal, welches das Ma sagt, im Begriff Mahl zu halten, oder gerade davon, wie von der anschließenden digestiven Sonderung des Zuträglichen vom Abträglichen, abstiniert. Das Ma jedenfalls, wo es ist (und also sich, im Vokal, Inbegriff der Klanglichkeit, verlautet und erklingt), ißt gerade nicht. Es lässt vielmehr ab, für den Moment, und aus davon, sich ins essende Einverleiben einzulassen. Bestimmt das sich anbahnende Sprechen zum Nicht-Essen, wie allerdings auch das Essen selbst ermöglicht und durchsetzt von einem Nicht seinerselbst.

Die Sprache wird ermöglicht durch das, was sie unterscheidet. Was die Laute und die Körper trennt, macht aus den Lauten die Elemente für eine Sprache. Was sprechen und essen trennt, ermöglicht das Sprechen, was die Sätze und die Dinge trennt, ermöglicht die Sätze. (Deleuze, S. 231)

Lässt die Klammer des Mundes locker, klammert damit im gleichen Zuge – und mit einem Mal – seine Zwecksetzung als dienendes Mittel zum schnappenden Schließen ein. Als das Offene, als welches ein Nichts sich umklammert, ermöglicht es so aber zuallererst das Fassen und Zuschnappen, Kappen und Kapern des künftigen homo capax zum malmenden Mahl, hamm (und mampf), und unterbricht es, es aufschiebend. Wollte man das Graphem und Ideogramm dieses konstitutiven Suspens notieren, dann vielleicht so: ()

Auf es – die Einklammerung eines Kein, durch die sich die Klammerung als Klammerung selbst in Klammern setzt: Keinklammerung – ist zu zählen, mit ihm/ihr ist allein zu rechnen. Zählt man, besonders mit Celan, zählt man diese niemandsrosigen Stein-Früchte, diese Ma-Mandeln (). Scheide/Schneide eines „plus d´un“ und One 2 many.

Es ist dieses Doppel-Graphem mit seiner konvexen und konkaven Krümmung — ( ) —, das im ersten Vers von Celans Gedicht seinerseits mit der Doppel-Metonymie von Klinge und Schneide charakterisiert wird, die sich zum einen durch die ikonische Analogie mit der graphischen oder typographischen Klammer nahelegt, zum anderen durch den Anklang von Klinge an den Reim als Klangphänomen und durch die materielle Zusammengehörigkeit von Klinge und Schneide. (Epoché. Gedicht. Celans Reimklammer um Husserls Klammer, S.152)

(()))

Da keine Einklammerung zu denken ist, die nicht ihrerseits bereits die Einklammerung einer Einklammerung wäre, die Einklammerung von Nichts und somit auch die Einklammerung keiner Einklammerung (usf.), teilt sich eine teilende Mitte mit, die als der unendliche Regress einer Dopplung oder Halbierung ein mise-en-aybme abgibt, das weder Mutter noch Kind mehr stellvertritt, sondern eine Entbindung und Losigkeit an der beide nur teilhaben, sein muss. Mut-Err. Mèrre. Es ähnelt keiner Geburt mehr, als welche Heidegger noch die ontologische Differenz zu denken scheint, noch einer Schöpfung, stattdessen am ehesten der Trennung, der, innehaltend und hemmend, Ma-Ma von sich selbst separiert, wie sie M von A und die beiden jeweils von sich selbst trennt nur so als distinkte Sinnesdaten phänomenal werden lässt. In „Ausstellungen der Mutter“ findet Werner Hamacher dafür, für diese andere Differenz, den Ausdruck „Afferenz“.

2. Mal h(a)emme(r)nd

( ), das ist kein Transzendental, keine Form, die das Bildungsprinzip aller Formen enthält, sondern dasjenige Vor der Form, das die offene Reihe historischer Transzendentale (,,physis“, ,,logos“, ,,ousia“, ,,Ich“, ,,Geist“, ,,Wille“ oder „Sein“) erst zuläßt (Maser, 44)

Ähm. Wenn also erneut, hier und jetzt, dieses Mal, nach einem Zögern und als ein verlegenes Räuspern, ein stotternd sich doppelnd oder hälftend h(a)emmendes Ma,

Sprache ist nur halbwegs ein ontologischer Prozeß; die Philologie hat sich auch mit der anderen Hälfte zu befassen. (48. These)

im Machen, wie im Ha- (französisch A-), Hä- oder Häm — (Ha)MAMAMAMAMAcher, StigMa(h)(l), Mal-leer und -heur geforscht wird, dann vor diesem Hintergrund: dem einer Mutter-Mündigkeit ihrer Tragweite und Mutation; der Frage, wie mit ihr (nicht) zu rechnen ist. Einer Mutter als unterstelltes Emblem der Hervorbringung, die in Hamachers Texten an allen Ecken und Enden imponiert; hervorkommt als Gestalt des Austrags, wie eines Aus´ allen Tragens. In Zusammenhang mit der Dichtung Paul Celans wohl zuerst im Text „Die Sekunde der Inversion“ aus dem „Entfernten Verstehen“. Alles zudem unterlegt von der Frage: Wie könnte man dem noch im Performativitätsdenken sich erneuernden idealistischen Produktionsparadigma ein Schnippchen schlagen. Wie könnte das Machen – Bewirken, Schöpfen, Tun — in seiner schädlichen und schändlichen und immer zu grobschlächtigen Tätlichkeit, Zufügung, die sich von kultisch vergötzten toten Vätern ins Amt gerufen im Auftrage einer den Un-Fug richtigstellender Rache durch Setzen sieht, gehemmt werden? Oder doch auf ein Hemmnis, ein Zögern in ihm, ein Aussetzen inmitten der Hyperaktivität von Urteils- und Verrechnungsoperationen, geöffnet. So, dass es ablässt — Hemm mehr, Ham, let! Ablässt von der Rache heimzahlender, aufrechnender Wiedergutmachung?

O cursèd spite,

That ever I was born to set it right!

Mittels eines Hämmerns womöglich, könnte man mit Ham(ach)ers Text zu Celan, Häm, zu denken versucht sein. Oder Häm-Mas; wenn das Ma in die Position jenes Häm gerückt werden kann. Die De-Position eines Strike, welcher das Häm mehrt, in order to reach the ham as an aim, die Teleologie zur Bejahung einer multidirektionalen Schickungsirre aufrüttelnd. Als das eigentliche Heim, Refugium eines konstitutiven Rests von Unzuhause, wäre diese mehrende Haemmung und ihre Ma-Thematik und Martermatik ein verqueres Unding wie der Odradek. Durch ein Mehr-Hämmern mehr hemmen, weil die Ballung sich, so, diversifizierend auf eine vorgängige Streuung hin, lockert. Vielleicht somit auf jene inhärente multiple Auto-Inhibition hin freisetzt, die in einer unentschiedenen Bestimmungslosigkeit, einer letztinstanzlich determinierenden In-, Un- und Unterdetermination, einer Untermininierung, liegt. Einen letzten Grund grundloser Abweichung. Und damit: in einem reinen Gestus, den man als Sprache überhaupt, bare Sprache, bezeichnen könnte. Was ist das Häm, ti esti?

Die Polysemie des »Häm« verdankt sich seiner semantischen Indetermination und, a limine, seiner Asemie. Seine Kraft, eine Pluralität von Bedeutungen — und zwar einander nicht korrespondierenden, sondern widerstreitenden Bedeutungen — auf sich zu ziehen, entspringt aber nicht in seiner bloßen Offenheit, seinem Zögern vor der definiten Aussage und seiner Halbheit, sondern darin, daß es eben dies Zögern, diese Offenheit und Halbheit exponiert. »Häm« zögert nicht nur, sondern als Transkription eines Räusperns markiert es sein Zögern; es öffnet sich nicht nur aufs Nichts seines Sagens, sondern mit dem Halbzitat aus Beniamins und Kafkas Texten macht es diese Öffnung auf Nichts explizit; es ist nicht nur ein halbes Wort, es spricht seine Halbheit, als das homophone, wiederum griechische, Hem aus. In ihm ist markiert — und das ist der Gestus, aus dem seine Sprache und Sprache überhaupt aufsteigt -, daß es eine Markierung nicht gibt. Und invers: in ihm werden alle Markierungen eingezogen bis auf diejenige, die besagt, daß es keine mehr gibt. Sein Gestus — und »Häm« ist nichts andres als Gestus — ist Ammarkierung: Eröffnung einer Markierung aus ihrem Nicht und Reduktion aller möglichen Markierungen auf diese eine, daß sie keine mehr sind. (Häm, in: Keinmaleins, S.34)

Ein weiterer einmaliger, womöglich ennervierend monoton-motorischer und steril-stereotyper und maligner Versuch, etwas, ein Ma(h)l, wie in einer Ma-Maschinensprache prozessierend, malträtrierend, recht zu essen, speisen und verzehren — manger — also Nahrung zu konsumieren und zu verdauen konzentrierte sich auf ein Zählen und Rechnen mit diesem Häm und Ma, die beide den Namen Hamachers durchwandern und aufsprengen. Fürs Mal des Mahls und Mahl des Mals darin ein rechtes Maß finden, wäre die methodische oder stilistische Herausforderung.

Mahl n. ‘Essen, Einnahme eines Essens’, mhd. māl ‘Gastmahl, Mahlzeit’. Ahd. mhd. māl ‘Zeitpunkt’ (s. ↗Mal) entwickelt in mhd. Zeit über ‘Zeitpunkt des Essens, zu einer festgesetzten Zeit aufgetragenes Essen’ die Bedeutung ‘Essen, Speise’ (wie auch nl. maal, engl. meal, schwed. mål ‘Essen, Mahlzeit’).

Mal1 n. ‘Zeitpunkt’, ahd. (um 1000), mhd. mnd. māl ‘ausgezeichneter Punkt, Zielpunkt, Grenzzeichen, Zeitpunkt, festgesetzte Zeit’, nhd. Mal ‘Zeitpunkt’ und (davon nur orthographisch geschiedenes) ↗Mahl ‘Mahlzeit, Essen’ (s. d.), mnl. mael, nl. maal ‘Zeit(punkt), Mahlzeit’, afries. mēl, aengl. mǣl ‘Maß, Zeitpunkt, Jahreszeit, Mahlzeit’, engl. meal ‘Mahlzeit, Essen’, anord. māl ‘Zeit(punkt), Mahlzeit, Maß’, schwed. mål ‘Mahlzeit, Essen’, got. mēl ‘Zeit, Stunde’ (germ. *mēla-) geht mit mnd. mēle ‘Trog, Mulde, (Butter)maß’, aengl. mēle, mæle ‘Napf’, anord. mælir ‘Maß, Köcher’, got. mēla ‘Scheffel’ von einer Grundbedeutung ‘etw. Abgestecktes, Abgemessenes’ bzw. ‘Gefäß zum Abmessen, Maß’ aus und kann als Bildung mit l-Suffix an die Wurzel ie. *mē- ‘etw. abstecken, messen, abmessen’ angeschlossen werden. Mit t-Suffix sind vergleichbar aind. māti- ‘Maß, richtige Erkenntnis’, mímāti ‘mißt’, griech. métron (μέτρον) ‘(das rechte, volle) Maß, Ziel, Länge, Größe, Silben-, Versmaß’ (s. ↗Metrum), lat. mētīrī ‘(ab)messen’ und russ. métit’ (метить) ‘ein Zeichen machen, zielen, trachten’. Die im Germ. entstandene Bedeutung ‘Zeitpunkt’ entwickelt sich aus der räumlichen Auffassung ‘Punkt im Raum’.

(Nebenbei: Können Maschinen, gar Computer so essen, Gericht halten, dass sie, sich, die Unverdaulichkeit des Anderen mitessen lassen und dabei sich selbst verzehren und zerlegen?

Können Cornputer sich dekomputieren und sich eben dadurch als Computer erhalten? Können sie sich als Rechner entrechnen und mit ihrer Entrechnung rechnen? Können sie sich selbst skandalisieren? Und wenn sie es können, was heißt dann ›können<? (Reparationen, 13)

Und dies — wie ginge das zusammen? — auf Grundlage einer scheinbar essentiellen Essstörung, Mal-Nutrition und der kalkulierten Engführung des Nutritiven, Digestiven, Trophischen mit einer Weise, wie Ganzzahliges integrativ verrechnet wird. Mit dem Ma-them. Das Rechnen sodann mit dem Rechten und Richten. Überblendet und -lagert, nicht um zu verwirren, sondern damit eine Unklarheit bis zur Überdeutlichkeit präzisiert wird.)

Sprache ist das Einmal eines Kein-Mal, das sich in fortgesetzten Wiederholungen erhält (164)

Ebenso: Repetitio est ma(r)ter studiorum, sic est! Mater, Mutter, Maser, Muta. Und Mathe. Es ginge um eine Ma(l)thematik und Mater-matik. Etwas nicht mehr Muttergemachtes oder eher noch das, was auch die Mutter erst (zur Mutter) macht, ohne zu machen.

Die Maserungen – der Hyle, der Hülle, des Holzes, der Materie, des Maritimen, der mother – , das sind die Linien, in denen sich ein Werden zur Hyle, zur Materie und zur mother abzeichnet, ihr Wachsen und aus sich Herauswachsen, ihre Matherungen; Figuren, wie man sie von der Schnittfläche an Marmor oder gefällten Bäumen kennt und die man nicht kennen könnte ohne den Schnitt. (Maser, 79)

Die Wiederholung ist, nicht nur für die Mathesis der Magister, die Ma(r)ter, in voller Ambivalenz und verkörpert somit das zugleich Nährende wie Ver- und Aufzehrende, das bis zum Zero hin und von ihm aus Sehrende, Auf- und Ausrichtende wie Fällende. Verkörpert Semi- wie Somiose, “macht” also die Zeichen und Wunder wie die Körper und Gräber, mit ganz anderer, entmachtender “Macht”. Ist Faktor und Facteur. Das heisst jedoch, die Wiederholung isst auch diese Ma(r)ter und verleibt damit sich selbst, immer noch ein Ma(h)(l) und noch ein Ma(h)(l), einen Ruin ein, ein Malheur, das sie von innen aufzehrt. Das sie damit eben auch “ist”. Die Wiederholung, das Nocheinmalundnocheinmal, ist, indem sie — sich, also Sichten und Schichten dieses sich sensend-sichelnden Sich und Selbst — isst. Auto-Phagie. Ein so nährendes wie malignes Martyrium is(s)t dieses procedere, ähnlich vielleicht also wie die pharmako-logische Sprache, dem Benjaminschen Kraus-zitat, was Dike — Sprachgerechtigkeit voransteht, die der Gerechtigkeit sein könnte. Etwas ähnliches oder gar dasselbe?

. . . Sprache [ist] die Mater der Gerechtigkeit.

Lingua est mater justitiae. Mutter- Ma(r)ter- und Muta-Sprache erhält nur und bewahrt, sich, nur, von Fall zu Fall, indem sie alles Aus-, Ein-, Ab- und Zurichten, sowieso alles Halten gleichzeitig zugrunde richte und stürzt. Gibt, indem sie — von sich — nimmt.

„Aber wer ißt, wer liest, käut, wie auch immer, wieder. Ihm schließt sich die Verdoppelung von an sich und für sich Verdauen, von Vorverständnis und Verstehen, von Text und Lektüre nicht einfach zur synthesierenden Trias und zum dialektisch-hermeneutischen Zirkel zusammen. Die triadisch-zirkuläre Figur öffnet sich mit der Ekelbewegung der Lektüre gegen ihre »eigene« Operation zum Viereck.“ (Pleroma, 305)

Und das hast Du immer wieder von neuem getan; daran bist Du irgendwie physiologisch gestorben. (Nancy, Grabrede auf Hamacher)

Retry, retrial, also juridisches Wiederaufnahmeverfahren oder digestives Wiederkäuen, beide Ma(h)le, das eine und das andere Gericht, so wie die Digestion und die Digesten, sind im Grunde, gleichzeitig, gemeint und keins. Ihrer beider Vermählung und Zermahlung, und doch diesmal mit Nachdruck auf einem anderen Rechnen und Rechten, einer Art Quanten-Algebra, die sich aus einem Dichten nicht ganz wie ein Resultat oder outcome eines zu lösenden Problems, so doch ähnlicher der Dissolution eines Poems, ergibt. Sich ergibt wie eine Ergebung: klagloses Sich-Fügen ins Los des Un-Fugs einer -losigkeit und deren Maß und Metrum oder Matrix. Lass sein!

Gesetzt also den Fall, es ließe sich, ein weiteres Mal — denn einmal ist, dieser ganz andereren, aporetischen Arithmetik gemäß, keinmal — ein Gesetz des Falls des Gesetzes formulieren. Einmal ist keinmal, dem von Benjamin mehrfach ausgedeuteten Spruch nach,

Das Einmal ist keinmal […] hat es mit dem Experiment und seiner unermüdlichen Variierung der Versuchsanordnung zu tun.

aber, gilt deshalb auch schon, wie fürs rechnende Grundwissen gewohnt, einmalkeins gleich keinmaleins? Mit anderen Worten: gehorcht diese Algebra der Multiplikation — und Mal-Nehmen ist gleich einem wiederholten, nocheinmal und nocheinmal, Addieren, die Repetition einer tätlichen Male-Zufügung, wie das Dividieren die Subtraktion mehrmals durchführt und die Division mit dem Kehrwert multipliziert — den Gesetzen des Tauschs, also der Kommutativität? Mutatis mutandis

Eins zum Andern, ein Mal zum andern Mal -: das könnte die Formel der Malerei wie der Zeichnung, der Sprache wie des Denkens, der Erfahrung sein. Das Eine wäre Eines nicht, ohne auf ein Anderes verwiesen zu sein, das eine Mal kein Mal; würde es sich nicht (in sich, an sich selbst) in einem anderen Mal und in keinem doublieren. Deshalb gibt es kein Mal, das nicht der Bewegung der Alteration folgte, und keines, das nicht in eine Serie von Duplikationen – und Duplikationen keines Mals – eingetragen wäre. Eins zum Andern – : das heißt immer noch einmal andern zugewandt sein – mäandern – und seine Einzigkeit genau in dieser verandernden Mannigfaltigung einer unsichtbaren Falte finden. (Maser)

Denn wenn nicht, fügte sich das Eine vielleicht dem Anderen (etwa als Keins oder Kein-Eins), das schon da war, anders hinzu, als das Andere dem Einen, weil es dazu immer schon *ein* anderes (und also ein Keins) gewesen, für eins genommen worden sein muss. (Ist diese Eins des Einmalnullgleichnull also eine andere als die des Einmaleinsgleicheins?)

Es muss, damit eine Zahl, um, was auch immer mit ihr weiterhin zu unternehmen, gegeben und zum Verrechnen zuhanden ist, einmal ge- oder entnommen worden sein, dividierend subtrahiert. Eine auf diese Art dividierend subtrahierende Mal-Nahme muss stattfunden haben. Setzt man also Einmalkeins und Keinmaleins gleich, bleibt etwas übrig, ein Rest: das Kainsmal des (k)einmal, die Markierung als teilende Nahme. (K)einmaligkeit. Im ursprünglichen Zahlzeichen, der ins Holz einritzten Kerbe und dem “Auf dem Kerbholz haben” verschränkt sich Rechnen und Richten (I, II, III, IV, V….X). Teil-Nahme geschieht. Da die rechnerischen Grundoperationen ineinander übersetzbar oder immerhin, umrechenbar scheinen, bedeuten sie, auf eine Art, dasselbe, nämlich hinsichtlich des Umstands, das ihre Operationen jeweils einmal vollzogen werden. Einmal teilen, einmal malnehmen, einmal dazugeben, einmal abziehen, wenn auch mehrmals? Teilen sie alle ein bestimmtes Malnehmen, d.h. haben es gemeinsam? Nenne man dieses: Schrift?

*=+=-=/=1

Teilen sie alle ein bestimmtes (K)einmalnehmen (d.h. wiederholtes Zu- und Beifügen, was gibt, in dem es nimmt). Teilen sie alle ein geteiltes Mal und nähren sich von ihm…Teilen eine (“selbst” unteilbare?) Teilbarkeit, bar der Teile.

Vorausgesetzt, donc, es ließe sich ein Gesetz des Gesetzes als Prämisse in eine Formel kleiden. Einer Prämisse, im Sinne dessen, was es, das von dieser allen Prämissen vorgängigen Prämisse gesetzte Gesetz, nur dadurch stabilisiert, dass es es stürzen lässt. Gesetzt, es ließe sich, rursus/iterum, one more time und encore une fois, im gleichen Zug der Versuch unternehmen, in einem Diktum oder Verdikt synthetisieren, worin jene vielbeschworene Gerechtigkeit, um die es Werner Hamachers proto-politischer Philalogie

18

Jede Definition der Philologie muß sich indefinieren – und einer anderen Raum geben.

24

Philologie, Philallologie, Philalogie.

ein Leben lang zu tun war, bestehen könnte. Jene Justierung — adikeia und also Un-Gerechtigkeit — durch die Sprache sich selbst, ohne Selbstgerechtigkeit einer begründenden Rechtfertigungskunst, gerecht wird. Das heisst ihrer genuinen und generischen Sprachlichkeit, ihrem realen Überhaupt, in letzter Instanz am Angemessensten entspricht: worin es, zur Gänze, sich aussprechen und sich freisetzen kann. Dann vielleicht so: Sprache entspricht sich am genauesten und spricht damit vielleicht auch am Adäquatesten und — sofern deren Chef-Defitionion die adququatio rei et intellectus ist — wahrt sich am Wahrsten, indem sie sich — ihre Bestimmung zu bestimmen — ent-spricht und derart ans Unangemessene ihrerselbst anmessend, das Andere, das sie ist — noch genauer: das andere Andere — mitsprechen lässt. Ihre Vakuität als das, vor allen Entscheidungen, für alle Entscheidungen, Entscheidenste, das Ent-. Diese Mandel der Keinklammerung. Eine Krisis vor jeglichen dezionistischen Spechtakten wie diesem Diktum selbst, das sich dadurch jede philosophische Dialektik und ihre Reflexivität brechend, zeigend auf die es ermöglichende Strukur oder (nach Werner Hamacher) Destruktur zurückwendet. Nicht also wie im narzißtischen Spiegelspiel auf das phantasmatisch Imaginäre zurückwendet, Phantasmen, Phantome, Phänomene oder konstitutive oder regulative Ideale oder Ideen, hingegen auf die unbeschichtete Rückseite des Spiegels, die Unterbrechung, der sich die narzißtische Auto-Position der phantasmatischen Autarkie des Logos verdankt, ohne dass dieser es sich anmerken lassen dürfte. Wie ist diese Re-Flexion zu verstehen, wenn sie nicht die des Bewusstseins ist, sondern einer Sprache, die auch ihre Eindeutung zum Logos splittern lässt.

Sie [das Intervall, die Pause, der blanc, TR] sind Zonen eines Offenen, das nicht von der Sprache als transzendentalem Logos erzeugt, sondern von der Sprachvakanz als attranszendentale Lücke freigelassen wird. (173)

Wohin biegt sich dann das das “Re-” zurück, ohne zu brechen, wenn nicht immer schon in eine Brechung und Streuung, die das Gesprochene gleichsam unilateral und non-reziprok (in)determiniert.

Kann aber bei einer fortgesetzt zu sich zurückkehrenden Streuung von einer Rückkehr überhaupt die Rede sein, handelt es sich doch um die Rückkehr zu einer Nicht-Rückkehr des Abstandnehmens und Abscheidens, der Wiederaneignung einer Enteignung. Es präzisiert sich die das Denken monopolisierende Reflexivität damit zu einer Art Irr-Reflexivität der Frakturation…Vor, in einem nicht chronologischen Sinne, liegt diese proto-kritische Krise, aber vor allem auch in und zwischen — inmitten. Sprache, so wäre also die aporetische Defintion, ent-spricht sich, sofern sie sich jener sie in Hälften und Hälften von Hälften vom Hälften… teilenden Geschehnisdimension in ihr öffnet, für und mit ihr spricht, durch die sie sich indefiniert und -determiniert.

3. Latent-laterale Automie: Zählan, zählanders

Dass dieses Andere des Anderen, dessen Eigenstes und Eigentlichstes, seine Zeit sei, das Verzeihen, was in einer von allen Attributionen letzlich unbeeindruckbaren Bestimmungslosigkeit liegt, die unilateral alles Bestimmte determiniert, ohne sich selbst von ihnen bekümmern zu lassen, war die Entdeckung Werner Hamachers. Oder genauer, es war und ist die Entdeckung Hamachers, dies als die Entdeckung Paul Celans bemerkt und ausgearbeitet zu haben. Eines Celan freilich der Leser von Benjamin, Kafka, Hölderlin, Heidegger ist. Hamacher nunmehr entdeckt, wird bemerkbar, Celans als Entdecker dieser Entdecker und ihrer Entdeckung. Die Entdeckung: das schlechthin Ungedeckte, Bedeutungs- und Zukunftsoffene.

Celans Entdeckung war die Rettung des radikal Bestimmungsfreien. (241)

Retten, aus einer Gefahr befreien, in Sicherheit bringen und bewahren: es könnte, sofern das zu Hütende jenes ist, was nicht in einem Depot ein für alle mal gesichert und nicht in einem Arbeits-, Straf- oder Vorrats-Lager interniert und akkumuliert werden kann, ein fortgesetztes Zittern, Schütteln, eine Konkussion und Sollicitaion erfordern, die lockert und löst. Lassen macht:

Man versucht, wenn auch nicht ohne Bedenken, das nur westgerm. bezeugte Verb *hradjan mit der Wortgruppe um ,gerade (s. d.) zu verbinden, vgl. lit. krė͂sti ‘schütteln, schüttelnd streuen, rütteln’, kretė́ti ‘zittern, schlottern’, mir. crothaim ‘ich schüttele’, ahd. redan (9. Jh.), mhd. reden ‘durch das Sieb schütteln, sieben, sichten’ (germ. *hreþan), ahd. (h)rad, gi(h)radi ‘rasch, schnell’ (8. Jh.), und an dort genanntes ie. *kret- ‘schütteln, sich rasch bewegen’, Erweiterung der Wurzel ie. *(s)ker- ‘drehen, biegen, kreisend bewegen’, anzuschließen

Nicht mithin wie die Philosophie bis Husserl dem platonischen Auftrag der Rettung der Phämonalität (Platons σῴζειν τὰ φαινόμενα /sozein ta phainomena) zu frönen sowie dabei ihrer eigenen monopolischen Stiftungsleistung, der transzendentalen Synthesis sich zu allererst zu vergewissen. Sondern, es käme offenbar darauf an, für eine Dichtung und gleichwohl ein von ihr verandertes Denken, statt nur anders zu interpretieren, zu verändern, indem gemäß diesem Bestimmungsfreien, umwillen dessen alle Bestimmungen da sind, zu denken versucht wird. Dafür muss im Sinne jener Freisetzung gesprochen werden, die noch die Einklammerungsbewegung der phänomenologischen Reduktionen, welche sich als transzendentale synthethische Egoität von dieser Freisetzung, und mit dieser, ihrem Tod, freihalten will, deaktivierend in Parenthese setzt. Es muss sich die Philosophie selbst von der Sprache außer Kraft setzen lassen; vom Dienst suspendieren.

Die Philosophie einer Sprache, die zu sich als einer irreduzibel anderen steht, beginnt erst mit einer Epoché der Philosophie, die sie eine von sich befreite und anders als Philosophie sein lässt. (179)

Jean-Luc Nancy weist in seinem kurzen Vorwort auf dieses “mettre toute force hors d’usage” hin, was Hamachers retten von Celans Retten auszumachen scheint.

um zu sagen und zu tun, was über Dich eine erstaunliche Macht vollbringen wollte – erstaunlich ebenso durch seine Intensität wie durch sein immerwährendes Begehren, alle Kraft außer Gebrauch zu setzen. Das Wort Kraft (2) begegnet bei Dir am häufigsten im Syntagma außer Kraft.

Von hieraus hört man Hamachers Name nicht nur, wie Nancy nahelegt, als Macher des Ha. Vielmehr des Häm, besser noch Lasser des Häm, ein anderer Ham-Let und, noch französischer, und unter Wegfall des Apirationslautes noch atemloser, als A-Macher. Macher einer Privation, Entmach(t)er des Gemachten wie des Machens, da alles darauf hinaus läuft, dass sich diese Bloßheit nicht einach nur macht, und nicht etwas, sondern, dass sie lässt. Für eine andere Macht also, die des Ent-.

Hamachers Suggestionen im Text des Titels “Suggestiones” legen anhand der Darstellungen von Jean Daive über Celans letzte zehn Jahre frei, inwiefern eine Rettung des radikal Bestimmungsfreien, durch die per sprachlicher Suggestionen erfolgten Einspannung in ödipale Triangulationen, letztlich zur Identifikation Celans mit dem Mordwunsch gegen ihn, der eigentlich einer der verwitweten Claire Goll an ihrer Mutter gewesen war und sich sodann auf Celan übertrug, führen musste. Die Entdeckung der Rettung radikaler Bestimmungslosigkeit, des Bestimm-Baren, welche nur im fortwährenden Abschütteln und Mausern vollziehen kann, ist dichterisch vollbracht — in einer Dichtung, die zu ihrem Versagen stehend, sich von Kunst und sich selbst lossagt und freisetzt — wie biographisch mißlungen. Der Verwahrung gegen die in ihrem terroristischen Diktat über-determinierenden Infamie waren in ihrem Bemühen der Außer-Kraft-Setzung Grenzen gesetzt. (253)

Dass er sie nicht durchwegs hat festhalten können, hat ihn das Leben gekostet (242).

Wie das? Wie könnte eine Bestimmungslosigkeit und also eine radikale -losigkeit überhaupt festgehalten werden, wenn nicht durch die Insistenz (auf) einer Aporie, welche die Einheit der personellen Identität zur Keinheit apersonaler Anynomität per Öffnung einer Des-Identifikation hin durchbricht, indem sie diese Insistenz veruneindeutigt. Es wäre dies dann ein anderes Eines, das das Zugleich von Eins und Keins zur unaneigenbaren (und, da unendlich teilbaren, unteilbaren) Streuung hin bezeichnet, bei der die beiden einander Widersprechenden nicht in einem Dritten aufgehoben sind, was sie versöhnt. Vielmehr, gleichsam überblendet, das Zugleich und simul meint, was im griechischen auch hama heisst. Auf ein Mal eines Kein-Mal: zur gleichen Zeit dieses und jenes, das Selbe und das Andere.

Diese Selbe, der verzeihenden Zeitigung, ein (N)one oder No-one, ein Ohne, versieht Hamacher als Resultat seiner Lektüre von Celans demokritischer Parmenides-Veranderung mit einem aparten Namen, der Autos und das Tomische so zusammenführt, wie er das automaton, die Zufallsnotwendigkeit mit der die Atome per Devianz einander zufallen, anklingen lässt:

Wenn diese zwei Gedanken- und Auslassungsstriche und die Lücke, die sie auseinanderhält, das ist, was vom Selben bleibt, dann sind sie eine Abbreviatur für die Bewegung des ganzen Gedichts. Da es von einem veränderten to auto spricht und sowohl auf das automaton im Fall der Atome — der Ungeteilten — des Demokrit wie auf ihre Teilung hindeutet, lässt sich diese Minimalformel für das, was vom Selben bleibt, übersetzen in ein Wort, das es noch nicht gibt. Es könnte, Ungewesen und Da, heißen: to autom. (208)

Welche andere, anders als ganzzahlige, fraktalere und mit dem Ungrund rechnende Grund-Rechenart — andere Weise des Rechnen wie des Richtens — bietet sich in dieser Hama-Mathematik des Kein-Ein und Autom nun dar? Welches mit und auf und aus Celan zählen. Welches Zählanders? Das Sprechen und Rechnen zum Sprechnen verflechtende Kalkül der Dichtung als Aparté einer Sprache des Sich-Beiseite-Sprechens:

Das Gedicht, in jedem Sinn eine Partitur seiner selbst, teilt sich: sich selber der Reim und mit sich in ursprünglicher Paarung einig, aber sich selber auch Klinge und Schneide, als Eingeklammertes von jeder autarken Setzungsaktivität geschieden, lässt es sich zu einem Aparté, einem lateralen und Latenz-Phänomen seiner selbst werden. Da jedes Element seines Textes Reim und jedes Klammer ist, die zusammenhält und zugleich suspendiert, ist jedes einzelne Element und die gesamte Komposition zugleich Affirmation und Suspendierung dieser Affirmation, Bestätigung und ihre Beiseitesetzung, Setzung und Absetzung. Husserls Residuum der Subjek tivität wird bei Celan zu einem Rest ihres Verstummens. Wenn die transzendental-phänomenologische Reduktion die reine Tätigkeit des Subjekts zu retten sucht, so rettet Celans Rediktion dieser Reduktion mit jener Tätigkeit zusammen ihre Vertanheit. Das Einer bewahrt nicht weniger als das Eins sein keins. Der attranszendentale Rest des transzendentalen Residuums — das Gedicht als singbarer Rest, aber auch als des Singens barer Rest — erhält sich als Widerstand gegen den Akt wie gegen seine Desaktivierungen. Akt gegen den Akt, ist er der von sich freie Akt, ein Akt ohne konstitutives Subjekt, ohne Anhalt am vorgesetzten Telos einer Wirkung, aber auch ohne ein »Ohne«, in dem er sich als nichtig setzen würde, weder verloren noch erkoren —: der von sich selbst entlassene, der Akt der Freiheit vom Akt.

—

Häm-Letter

Ha, mach´ er,

ache and harm

Ahm Rache!

Ähm, ach…rrrrrrrr

()

Tillmann Reik

* Texte Hamachers, die außer dem angezeigten Keinmaleins zitiert werden und in denen die Mutetr wie das Zählen, um die es hier gehen soll, eine Roll spielen, sind insbesondere:

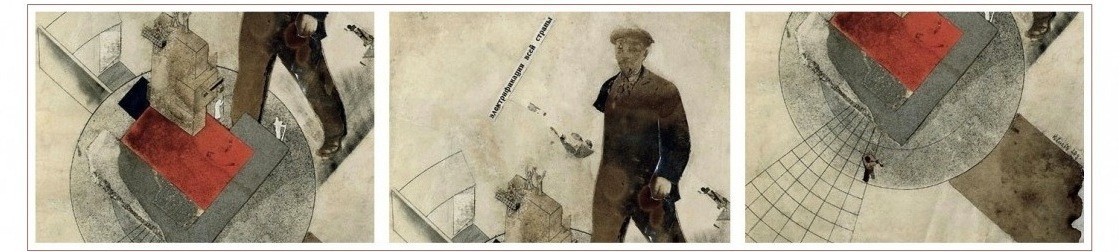

Maser. Bemerkungen im Hinblick auf die Bilder von Hinrich Weidemann, Berlin: GalerieHetzler 1998.

„Ausstellungen der Mutter: Kurzer Gang durch verschiedene Museen“, in: „geteilteAufmerksamkeit“ – Zur Frage des Lesens. Herausgegeben von Thomas Schestag, DebrecenerStudien zur Literatur 3, Frankfurt/New York: Peter Lang 1997, S. 53-90

Heterautonomien: One 2 Many Multiculturalisms. (Ins Japanische übersetzt von YasuhikoMasuda), Tokyo: Getsuyosha Limited 2007.

** „Es wird jedoch immer wieder davon berichtet, dass in Einzelfällen auch Männer zum Stillen fähig gewesen sein sollen. So berichtete Alexander von Humboldt 1799 von einem venezolanischen Bauern, der sein Kind nach dem Tod seiner Frau monatelang gestillt habe. Durch Hormonzugabe kann diese Fähigkeit heute künstlich ausgelöst werden. Charles Darwin selbst spekulierte in seinem Werk Die Entstehung der Arten, dass bei frühen Säugetieren beide Eltern stillen konnten. Dies konnte jedoch weder bewiesen noch widerlegt werden.“ https://de.wikipedia.org/wiki/Brustwarze

Beim Schreiben hält man hin und wieder über einer schönen Stelle inne, die besser gelungen ist als alle andern und nach der man plötzlich nicht weiter weiß. Etwas ist nicht mit rechten Dingen zugegangen. Es ist, als gäbe es ein böses oder unfruchtbares Gelingen, und vielleicht muß man gerade von diesem einen Begriff haben, um zu erfassen, was es mit dem rechten auf sich hat. Im Grunde sind es zwei Parolen, die sich gegenübertreten: das Ein-für-allemal und das Einmal ist keinmal. Natürlich gibt es Fälle, wo es mit dem Ein-für-allemal getan ist – beim Spiele, im Examen, beim Duell. Nie aber bei der Arbeit. Sie setzt »Einmal ist keinmal« in seine Rechte. Nur ist es nicht jedermann gelegen, auf den Grund der Praktiken und der Verrichtungen zu dringen, in welchem diese Weisheit Wurzel schlägt. Trotzki hat es getan in den paar Sätzen, mit welchen er der Arbeit seines Vaters auf dem Getreidefeld ein Denkmal setzt. »Ergriffen«, schreibt er, »sehe ich ihm zu. Mein Vater bewegt sich einfach und ganz gebräuchlich; man möchte nicht meinen, er sei bei der Arbeit; seine Schritte sind gleich, es sind Probeschritte, als suche er sich den Platz, wo er erst richtig anfangen kann. Seine Sichel macht schlicht, ohne alle künstliche Zwangslosigkeit, ihren Weg; eher könnte man denken, sie sei nicht ganz sicher; und doch schneidet sie scharf, hart am Boden und wirft in regelmäßigen Bändern nach links, was sie niedergelegt hat.« Da haben wir die Art und Weise des Erfahrenen, welcher es gelernt hat, mit jedem Tag, mit jedem Sensenschwung von neuem anzusetzen. Er hält sich beim Geleisteten nicht auf, ja, unter seinen Händen verflüchtigt sich das schon Geleistete und wird unspürbar. Nur solche Hände werden mit dem Schwersten spielend fertig, weil sie beim Leichtesten behutsam sind. »Ne jamais profiter de l’élan acquis«, sagt Gide. Unter den Schriftstellern zählt er zu denen, bei welchen die »schönen Stellen« am rarsten sind.”

“Was geschah mit der Frage? Sie hat sich gewandelt. Was ist die Zeit? wurde zur Frage: Wer ist die Zeit? Näher: sind wir selbst die Zeit? Oder noch näher: bin ich meine Zeit? Damit komme ich ihr am nächsten, und wenn ich die Frage recht verstehe, dann ist mit ihr alles ernst geworden. Also ist solches Fragen die angemessenste Zugangs- und Umgangsart mit der Zeit als mit der meinigen. Dann wäre Dasein Fraglichsein.” (GA 64, S.125)

Celans Umdeutung im Meridian, auf die oben angspielt wurde, verschiebt also eine Heideggersche Deutung von der Jemeinigkeit und ihrem seltsamen Besitzcharakter hin auf eine Enteignung durch den Anderen. Zeit, das bin nicht ich und das ist nicht meine, es ist die des anderen:

“Noch im Hier und Jetzt des Gedichts – das Gedicht selbst hat ja immer nur diese eine, einmalige, punktuelle Gegenwart –, noch in dieser Unmittelbarkeit und Nähe läßt es das ihm, dem Anderen, Eigenste mitsprechen: dessen Zeit.”