„Ich habe mich sozusagen verloren.“ Aus sein. Auf uns, Un-s und Unds

„Wie macht man Gedichte?“

Dieses Handwerk hat bestimmt keinen goldenen Boden – wer weiß ob es überhaupt einen Boden hat. Es hat seine Abgründe und Tiefen – manche (ach, ich gehöre nicht dazu) haben sogar einen Namen dafür.

[…]

Man komme uns hier nicht mit “poiein” und dergleichen. Das bedeutete, mitsamt seinen Nähen und Fernen, wohl etwas anderes als in seinem heutigen Kontext.

(Paul Celan in einem Brief an Hans Bender vom 18.Mai 1960)[1]

I.

„in den Sudelheften rauscht Welt auf“

„Der Brauch fügt das Un-“ (Heidegger, Der Spruch des Anaximander)

Poiein: Machen – mit Worten; sich etwas aus ihnen, Worten, machen?[2]

Verschiedentlich ist gemutmaßt worden, und das mag als inauguratives Diktum firmieren, die Dichtung, „dies unschuldigste aller Geschäfte“, sei, vielleicht weil sie, zweifelsohne tollkühn und wagemutig, mit „der Güter Gefährlichstes“ operiert, Sprache, und an deren offenem Herzen, als solche die Domäne der verübten Un-Taten.[3] Und zwar nicht nur im kriminalistischen Sinne der gewaltsamen Gesetzestransgression, insofern sie nämlich, wie alle Literatur und womöglich Kunst überhaupt, in Bezug zum verwerflichen, frevelhaften Bösen steht, der schaffende Künstler seinerseits in actu, deviant, delinquent und delirant, außenseiterischer Bruder des zu aller Legalität und Normativität der ersten oder zweiten Natur „souverän“ in Opposition tretenden Verbrechers und Verrückten, Übeltäters und Unruhestifters[4] genannt werden kann.

„Un poète ne justifie pas – il n’accepte pas – tout à fait la nature. La vraie poésie est en dehors des lois. Mais la poésie, finalement, accepte la poésie.— Georges Bataille, L’Impossible[5]

Sondern ihr, der Poesie in praxi, spezifisches, exzeptionell über den Ausnahmezustand verfügendes, gleichermaßen machtvolles und absolut ohnmächtiges Machen, Tun (wie thesis auf ie. *dhē- ‘setzen, stellen, legen’ zurückgehend, also zunächst positionierend und in Pose bringend, lateinisch sowohl facere wie agere, operari und efficere umfassend) und, sozusagen, magisch-evokatorisches, beschwörendes und bannendes Bewirken, ihre Aktivität, die Art somit, wie ihr versemachendes poiein – doing things with words – tut, etwas ihnen, den Worten und Dingen, den Wortdingen antut und, wohl nicht selten schmerzhaft in Wunden und Malen[6], Worten gegen Worte hämmernd: beifügt, ähnelt weit eher, wenn nicht passivem Nichtstun und Müßiggang, dann doch einem lockernden, aus- und freisetzenden Lassen und Lösen, denn einem verfertigenden, herstellenden, fabrizierenden Festschreiben und erzeugenden Auf-den-Weg-bringen (was es andererseits freilich nicht einfach nur nicht ist. Vielmehr eignet umgekehrt wohl jedem so charakterisierten Pro-duzieren, Hinaus- ad extra und Vorführen, sei´s eines Gemäldes, Stuhls oder Atomreaktors, der Zug des Dichterischen:

„Du weißt doch, daß Dichtung/poiesis etwas gar Vielfältiges ist. Denn was nur für irgend etwas Ursache wird, aus dem Nichtsein in das Sein zu treten, ist insgesamt Dichtung.“ (Platon, Das Gastmahl, 205b)[7]

Überhastetes Fazit aus Gründen der gnomischen Verknappung:

„Gedichte sind nicht herstellbar.“

Ein Gedicht:

„il se laisse faire, sans activité, sans travail, dans le plus sobre pathos, étranger à toute production, surtout à la création.“[8]

Es lässt, entlässt, verlässt, verliert – sich.

„Ich habe mich sozusagen verloren.“

Somit wäre es mithin, das Tun und Machen der ars poetica (Aristoteles unterscheidet beide, praxis und poiesis in Nikomachische Ethik 1240a sorgsam, wert darauf legend, dass das Hervorbringen der Kunst kein Handeln sei, was hier gerade in Frage steht), auf eine Art, ein un-doing, die Operation einer De-Aktivierung, zu nennen.[9]

(Überdies: Dichten – von lateinisch „zum Niederschreiben vorsagen“: was einen Bezug der Schrift zur dämonisch soufflierenden Stimme bezeichnet,

„je suis une dictée, prononce la poésie“[10],

– dichtet nicht, wenn es auch mit sparsamen Mitteln ökonomisch verknappt und auf den Punkt bringt, in der Weise des verengenden Undurchlässigmachens qua Eliminierung von Zwischenräumen, und wenn es doch, aporetisch, in Exerzitien der Intransigenz den Zugang versperrt, dann allenfalls in der Weise, dass dem hermeneutischen Willen zur Transparenz eine gerade aufgrund ihrer Deutungsoffenheit hermetische, opake, kryptische, enigmatische Alterität gegenübertritt, deren Unbezwingbarkeit sich einer fragilen, vulnerablen Porosität verdankt. Nur als diese ursprünglich defekte und ruinöse Un- und A-Monumentalität kann ein lyrisches Gebilde seine igelhafte Geschlossenheit wahren, einem singulären „Jetzt“ Bleibendheit, Über-Leben stiften, auf mnemotechnische Weise unsterbliches Gedächtnis (athanatos mneme), Grabmal für ein Andenken, Gedenken, Eingedenken sein. Dessen, was nicht da ist. Immer als ein Erinnern jedoch, was eine spezifische Form des Vergessens darstellt: anamnesis als Amnesie, Vergessen und Demenz: Un-Verstand.[11]

Damit steht, in und als Dichtung, ein Denken zu Gebote, das schon deshalb von Platon im Buch X der Politeia mit gewaltsamer Exklusionsgeste aus der Polis verdammt werden musste, weil es logos und dianioa, d.h. diskursiver Rationalität als folgerichtigem Durch-Denken entlang einer Kette von Argumenten und dem Mathem, wie ein unheimlicher Anderer erscheint. Wohl auch deswegen, weil es, statt zu sammeln und die Contenence zu wahren, einer radikalen, unheilbaren Dispersion eine Stätte einräumt.)

II.

Das ganze Unglück der Menschen rührt allein daher, daß sie nicht ruhig in einem Zimmer zu bleiben vermögen.

(Pascal)

[..]der geheime

Geist der Unruh, der in der Brust der Erd und der Menschen

Zürnet und gärt, der Unbezwungne, der alte Erobrer,

Der die Städte, wie Lämmer, zerreißt, der einst den Olympus

Stürmte, der in den Bergen sich regt, und Flammen herauswirft,

Der die Wälder entwurzelt und durch den Ozean hinfährt

Und die Schiffe zerschlägt und doch in der ewigen Ordnung

Niemals irre dich macht, auf der Tafel deiner Gesetze

Keine Silbe verwischt, der auch dein Sohn, o Natur, ist,

Mit dem Geiste der Ruh aus Einem Schoße geboren.

(Hölderlin, Die Muße)

Das Werden ist eine haltlose Unruhe, die in ein ruhiges Resultat zusammensinkt.

(Hegel)

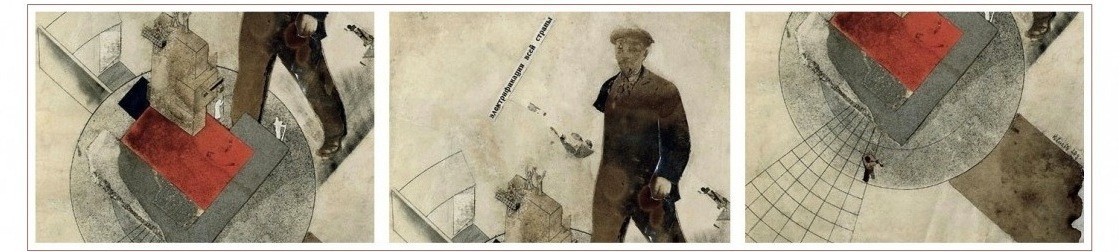

Aus sein auf uns, Alexandru Bulucz´ Debüt-Gedichtband, der zu diesen neuerlichen Überlegungen anregt, bietet über Un-Taten im skizzierten Sinne hinaus, oder als deren dezidierte Ins-Werk-Setzung (so jedenfalls belehrt das sein Mißfallen erklärende und eine Poetik ex negativo liefernde Nachwort von Kristoffer Patrick Cornils – der sich dem Nietzsche´schen Diktum, wo man nicht lieben könne, da solle man vorüber gehen, nicht gefügig erwies und ein anfängliches Damitnichtsanfangenkönnen zum Ausgangpunkt seiner Beschäftigung machte: er ließ sich in seiner Unfähigkeit, sich etwas aus den Gedichten zu machen – Index dafür, dass auch und gerade ästhetische Rezeption mit ihren Erwartungen brechen und einer poetischen, erfindungsreichen Empfindungsfähigkeit, eines neuen Sensoriums bedarf – von Bulucz ein dem trotzendes: Macht nichts! zurufen) – : Un-Dinge und Un-Welt feil. (Immerhin, das macht die Angelegenheit so kompliziert, erkennt Cornils in seinem Unding-Vorwurf selbst ein Unding):

„Kurz: ich sah in diesen Gedichten keine Dinge, nichts Handfestes. Sondern Undinge“. (S.59)

„Oder vielleicht Unwelt. Keine Umwelt.“ (S.60)

Störend, „die Abwesenheit der Medienwelt“: „Ich finde darin keine Möglichkeit zur Dialogaufnahme“.

„Wer bin Ich und wer bist Du?“ hatte Gadamer in seinen Kommentaren zu Celans Atemkristall gefragt: wie verhält es sich hier in Hinblick auf den für einen Dialog erforderlichen „Partner“, dem „ich“ als Leser in überlegener Pose (und womöglich unter Verweis auf eine objektive Kriteriologie der Beurteilung von Kunstwerken), den Vorwurf einer Dialogaufnahmenerschwernis entgegenbringen könnte? Handelt es sich durchweg um schwer essbares „Krudes“, der glatten Einerleibung schmerzhafte Widerstände entgegensetzende „erfrorene Stachelgespräch[e]“?

Könnte man, nicht ohne dies an den Gedichten zu überprüfen, vermuten, Dichten im Sinne des besagten Nichttuns sei im Allgemeinen, doch jedesmal anders und singulär, ein Aus sein auf UN-s (bis hin zum Un-Uns) und das würde von Bulucz´ Poetik zum ersten Mal und einmal aufs Neue singulär (und deswegen stets schon perfekt oder plusquamperfekt), zwar bloß in Worten, doch gleichsam bühnentechnisch und theatral in Szene gesetzt? Ein unbezwingbares Begehren oder – die Etymologie mutmaßt die Bedeutung dieser Wendung im „außer Haus [und vielleicht jenes des Seins, das Heidegger „die Sprache“ nennt] sein um etwas zu suchen“ zu finden – Verlangen, Sinn zu machen, in der Weise einer öffnenden Aus-Setzung, verlassen des Hauses (und damit aller domestizierten Bedeutung) gerät dann zur teleologischen, intentionalen, apostrophischen Bewegung einer jede Innerlichkeit stetig fliehenden Selbst-Entäußerung von Sprache, der somit auch eine ihr vorgängige Objektwelt als Wirklichkeit mangelt, da solche überhaupt erst aus ihrer Produktionsstätte hervortreten und poetisch erfahren werden kann. „Dichtung als Erfahrung“ bedeutet, dass sich objektive Erfahrung nur in und als Dichtung (und quasi transzendentale Fiktionalität, d.h. auch Er-Findung, trobar) ermöglicht sieht.

Man eigne sich die Aus-Häusigkeit[12] der folgenden, fragmentarisch herausgesprengten Verse, die ebenso von einem Aussein aufs Aussein (und aus dem Haus sein) zeugen, in der exakten Literarizität ihrer Lettern (deren jeder für sich eine postalische Sendung ist) in- und auswendig zu und an und versuche in seiner apostrophischen Referenz auf ein Du und seiner deiktischen Verortung in einem Dort eine Selbstansprache des Gedichts zu erkennen, in der es blühend dort/dorrt (am durch es selbst eingeräumten Ort) seine eigene Exzedenzbewegung zugleich beschreibt und vollzieht:

Dort, wo es blüht wie

verdorrt, öffnest Du wieder

und wieder dich, schlägst Du

die Kissen auf, straffst Du das

Laken, verlässt du das Haus

Sowohl Suspension, Einklammerung, Vermeidung als Kohärenzgaranten – „wenn etwas die Gedichte zusammenhält, dann dies, dass sie physische (nicht „sinnliche“) Erfahrungswelt vermeiden“ [13] – scheinen darin auf (es wird, a-mimetisch, nicht ein extralinguistisches Ereignis repräsentiert, sondern das Gebilde ist in der Weise der paradoxen Gegenwärtigkeit eines Passierens für sich selbst ereignishaft), als auch das sich einem Außen, einer Exteriorität Exponieren: ‚La poésie ne s’impose plus, elle s’expose‘.

„Atem, das heißt Richtung und Schicksal.“ (Celan, Der Meridian)

Wie vollzieht sich nun aber diese, wieder und wieder, statthabende Öffnung, dieses aufschlagende, straffende, verlassende Aufstehen und Ausgehen („vom Bett aus“, der Liege, in der man vielleicht auch den logos sehen darf[14]), mit dem ein Lüften und Sich-Luftmachen einhergeht, das der programmatischen Respiration des dem Band vorangestellten Cioran-Mottos entspricht („Fragt mich nicht nach meinem Programm: Atmen, ist das keines?“) und einem „gierig“ genannten Wind („Der gierige Wind tut sein Übriges, der Text, von Beruf Traktor und Heuwender, auch.“) mit Augen korrespondiert, der, nach Innen, durch die Löcher pfeift („Ins Innere schauend mit den Augen des Winds, der durch die Löcher pfeift“) und den Dichter zum mit Wolken und Winden (und Wendungen der Tropen) beschäftigten Wetterkundler bestimmt („Der aufhört,/ein Meteorologe zu sein, hört auf,/ein Dichter zu sein.“), ebenso zum auf der Wache aussagenden Zeugen („Ich meldete mich auf der Wache, um als Zeuge/auszusagen.“),

[…]

Er sieht sie

am Dachfenster Weißwäsche

lüften von den Ausdünstungen

des Schlafs.

wenn nicht in der Art einer stetigen Ent-Deutung, Ent-Eindeutigung, hin zum Un-:

[…]

Die menschliche Bühne

erleichtert

um Eindeutigkeiten,

indem sie nichts gibt oder sich

von links an das Beiwort

schleicht mit einem Un.

Wie aus Sein,

nur aus sein auf uns.(Und den Rest der Welt)

Das von links ans Beiwort sich anschleichende Un (als Mitbringsel der menschlichen Bühne: dem alltäglichen mise en scène und staging auf welcher, lebensweltlich, die Dinge sich schauspielerisch präsentieren?), Präfix und Verneinungspartikel, griechisch a- wie A-Lexander, fungierte demnächst als transzendentaler Begleiter der spezifischen Setzungen des Poeten, die dadurch stets Ent- und Aus-Setzungen sind, bis hin zu der durch sie erzeugten Un-Ruh (lat. negotium: Bulucz ist auch Aktivist einer Literaturzeitschrift mit dem Titel Otium, Muße; verboten ist sicher nicht, darin den Atem, Odem oder Othem zu hören) oder doch der alternierenden, oszillierenden ruhig-unruhigen Folge von Ruhe und ihrem vermeintlichen Gegenteil:

„(otium post negotium, negotium post otium)“

Sie, die (Un-)Ruh ist Herzstück und rhythmusscheuer Taktgeber des metronomischen Werks der Uhr (Anagramm von Ruh), Dispositiv der Gabe (wie der Nahme) von Zeit, in ihrer Essenz ein „Essen“:

Und aufgezogen die Unruh,

die Uhr,

die Zeit, die rhythmusscheu

bleibt. Denn wir essen das

Essen, selbst das erfrorene

Stachelgespräch.(Gastritis, Celan mit Clownsmaske)

Aufgrund der vom Un- (lat. In-) ausgehenden Unruhe (welche die abschiedliche Selbstentäußerung der Sprache im Gedicht charakterisiert), verweisen die, auf die dissoziative Assoziativität des Traums zurückgehenden Gegenbilder des Gedichts auf ein Innen, das als Ausgangsort uneinholbar scheint. Stetiges „von innen her“ bedeutet vor allem, dass jener Ursprungsort ungreifbarer Interiorität aus nichts besteht als aus seiner aus sich herausgehenden Nichtung: Un-In und Ent-In:

[..]

Ins Innere

schauend mit den Augen des Winds,

der durch die Löcher pfeift.

(Der Clown unter den Mystikern)

[..]

Von innen

her träumen wir früher,

rollen schneller die Augen, weben wie Spinnen im Fenster

Bilder, hungrige Bilder.

(Von deiner weißen Zunge)

Zum einen bringt sich durch diese Zeilen, wie in einem Echo, Keats „emsige Lässigkeit“ (hier: des Gedichts) als einer Variante tätigen Untätigseins in Erinnerung:

„Nun, ich möchte meinen, daß jeder Mensch wie die Spinne aus seinem Innern heraus sich eine eigene luftige Zuflucht weben kann.“ [15]

Zum anderen wird eklatant, dass „Essen“wohl deshalb nach Auffassung des Nachwortverfassers zwar vorkommt (und das häufig), aber es nicht „ist“ und er (wer, er?) es nicht ißt, weil der Hunger selbst die Nahrung darstellt, die verzehrt wird. Derart zeugt er sich unablässig neu. Essen aber, weil es sich, sich selbst essend, nicht im telos der Sättigung befriedet, unaufhörlich ent-ißt, ist als äße es nicht. Seine hungrige Oralität gleicht damit jener der Rede, deren Anagram „Erde“ den Band seltsam grundiert: Bulucz´Lyrik redet erdig[16]:

„Erde“ den Band seltsam grundiert: Bulucz´Lyrik redet erdig[16]:

„Nie hattest du nach dem Diebstahl des Lauchs/die Schwarzerde im Mund./Schwarzrede an Gott.“

Während Pferde Rede und Erde zur Trias zu komplettieren scheinen:

„So werde ich/eine Wolke gepeitschten Staubs von Schlacht zu/Schlacht,/eine Wolke Schaum vor dem Maul der Pferde.“

Essen i(s)st (insofern es nicht isst und nicht ist): Rede/Erde

Meine Leib- und Magensätze

ziehen nicht mehr. Dorthin, wo dein Blick

den Weinberg wässert, rede ich.

Mund auf, Mund zu. (Der Säer, S.45)

III.

Wer könnte je ein „wir“ wagen, ohne zu zittern?[17]

Aus Sein auf UN-s als transzendentalpoetische Bewegung des Dichtens als solchem und des Buluczschem im Besonderen, bezieht sich letztlich und anfänglich auch auf Kohärenz und Syntheseprobleme des Fügens und Komponierens mit den beinahe politischen Implikationen, wann ein Zusammen derart trägt, dass es ein Ensemble abgibt. Überall, wo sich die Frage nach einem „Uns“ stellt, kann die nach dem „Un-„ ebensowenig ausbleiben, wie jene, welche das „Und“ (und seinen Mund) in den Blick nimmt. Aus sein auf und. Wann ist etwas vollgültig EIN Gedicht (im Rahmen eines Zyklus oder einer Kollektion mehr denn je), sowohl als auch die Frage: wann sind wir ein WIR („von innen/ her träumen wir früher“) und können von „uns“ , ohne dass dieses zugleich und irreduzibel, weil es den offenen Bereich des Zwischen eines Mit sagen will („was sich zwischen uns abspielt[e]“), nicht die abschlußhafte Totalisierung einer Grenzziehung, ein Un-Uns sein muss, sprechen?

und all das, was sich zwischen uns

abspielte, lag auf der Hand,

die wir nicht in Frage gestellt

hätten, ohne eine Nacht

drüber zu schlafen. Wir wollten

mehr Wärme und gaben, ich spreche

für mich, uns eins ums andere.

Kann die prekäre Gabe des immer Wolke bleibenden Uns anders als im „ich spreche für mich“ sich ereignen? Im Sprechen eines ebenso diffusen Ich, das anderswo als tertium datur zwischen zweien, damit aber auch öffnende Mitte gleichsam eingeklemmt wirkt, auf das es (von dem andernorts gesagt wird, es blühe und verdorre) jedoch ankommt:

Und umspielte

uns alle, in der linken

ein Glas, in der rechten

die eine Gitarre. Ich

stand in der Mitte.

Auf mich kommt es an.

(Luzifer)

Die Referenzen auf ein, grammatisch das Plurale einfassendes Kollektiv scheinen im Band, dem täuschenden Titel entgegen, zunächst spärlich, tatsächlich jedoch liegen acht uns und elf wirs in den Zyklus eingebettet.[18]

Ein paar weitere Beispiele, fragmentarisch unverbunden und versprengt, ohne Wissenwollen, was diese wirs miteinander gemeinsam haben und auf ein höheres wir hin zusammenhält (dass es kein solches gibt, bliebe vielmehr die Unterstellung), seien aneinandergereiht:

[…]

Vom Bett

aus verwischen wir Spuren

von Wasser, von Samen, von Talg,

von Harnstoffen, Säuren und

Salz.[…]

Dann stellte sich heraus, dass wir beide Wolken waren,

aus der Turksprache aufgetaucht.

(Die Wolke im Namen)[…]

Dabei hatten wir Gold

wie die Tagelöhner.

Alles für dich. Es bläht nicht

mehr auf, sagte

dein salzerfahrener Magen,

es passt viel mehr rein.

Wir sind längst wieder gut.

(Gespräche mit Kupfer)[…]

Wir stehen beide auf der

Geraden des jeweils andern. Einer von uns beiden ist der

Berg, dessen Wurzeln unter die Meere greifen, der andere

alles andere: das Atmen aller Schlafenden dieser Welt,

das / Stöhnen aller Liebenden und das Schreien / aller

Gepeinigten. Alles zugleich / und auf einmal

(Gespräch im Gebirg II)

Und das Ende des Nachworts, dass die eigenen, von den Gedichten enttäuschten Erwartungen vertröstet mit der Hoffnung, der Autor möge sich diesen, geläutert, künftig angleichen, schließt mit dem Satz:

„Wir sehen uns da.“

IV.

„Und ich mag mich nicht bewahren!“

Joseph von Eichendorff, Frische Fahrt

„Ich habe mich sozusagen verloren“.

Die „beim Schreiben“ getätigte Äußerung der dementen Auguste Deters, Patientin von Alois Alzheimer, die im Gedicht „Morbus Korsakow“ aufblitzt, darf als konstitutiv für die Poetologie der gesamten Gedichtsammlung gelten; nicht nur eines ihrer Teile, des dritten von vier, dem sie als Überschrift dient.

Zu Mittag isst Frau Auguste D. Schweinefleisch mit Karfiol.

„Was essen Sie?“

„Spinat.“ (Sie kaut das Fleisch)

„Was essen Sie jetzt?“

„Ich esse erst Kartoffeln und dann Kren.“

„Schreiben Sie eine fünf.“

Sie schreibt: „Eine Frau“

„Schreiben Sie eine Acht.“

Sie schreibt: „Auguste“ (Beim Schreiben sagt sie wiederholt: „Ich habe mich sozusagen verloren“.)[19]

Nicht dass die Gedichte in einem klinischen Sinne pathologisiert werden sollen; vielmehr scheint auf, inwiefern der Verlust von Gedächtnis und Erinnerungsfähigkeit für das Denken und antizipative An-Denken der Dichtung (das aus der Sicht des andereren Denkens, welches sich als regelgerechtes Schlußfolgern mißversteht, wie ein Un-Denken erscheint) nicht erst als sekundäres Verfallssyndrom ins Spiel kommt, sondern der Arbeit von Mnemosyne vorausgeht. Amnesie und Demenz, die Unverfügbarkeit sowohl jeder beglaubigten Erinnerung, welche einfach nur wieder hervorgeholt werden müsste, als auch aller objektiven Regeln, die zu deren Verknüpfung benötigt werden, machen die conditio sine qua non poetischer Erfahrung aus. Aus… Aussein, diese unendlich ausdeutbare Wendung kann auch sagen: Es ist aus, d.h. zuende mit etwas, das nachträglich betrachtet, vorher noch möglich schien, aber wohl doch nie gewesen ist.

„An einem Tag des Jahres 1970, als er seinen Tod kommen sah, vertraute mir mein Vater an: “Je suis fichu” – “ich bin fertig”, “mit mir ist es aus”.

„Il s’agissait de changer en fichu une poésie.“[20]

Aus diesem Aussein ein Gedicht zu machen (und dabei das Machen selbst zu ent-machen und ent-machten), nicht aus der Überfülle hochinspirierter Genialität, subjektiver Gefühlsinnigkeit oder Erfahrungsfülle: darauf kommt es an.

„Auf mich kommt es an“ sagt das Gedicht und dies mag ein Echo eines Gedichts von Paul Celan sein, der für Bulucz´ Lyrik von entscheidendem Einfluß ist:

Zwei Finger im Abgrund

AN DIE HALTLOSIGKEITEN

sich schmiegen:

es schnippen

zwei Finger im Abgrund, in den

Sudelheften

rauscht Welt auf, es kommt

auf dich an.

Paul Celan

(Zeigehöft)

„Warum sich dran klammern?“ (S.52) fragt sich insofern nicht nur hinsichtlich des im im Meer tanzenden, durchlöcherten Schiffsrumpfs:

[…]

Ins Innere

schauend mit den Augen des Winds,

der durch die Löcher pfeift. Der von der Flut

durchlöcherte Rumpf des Schiffs tanzt

auf dem Meer. Warum sich dran klammern?

Er tanzt ja. Der vitruvianische Mensch

am Abend in der Krone des Buchsbaums.

(Der Clown unter den Mystikern)

Es ist die stetige, insistente Frage einer im Gedicht den herrischen Klammergriff der Begriffe wie den Bezug auf eine vorgängige objektivierbare Wirklichkeit selbst lösenden Sprache, die sich, sozusagen[21], verlierend, angstfrei preisgibt, um der Haltlosigkeit eines Glücksstücks willen, das (und eben nicht nur das Unglück) in der Unfähigkeit liegt, nicht hinauszugehen, um auf uns, un-s und unds, „wieder und wieder“, aus zu sein.

[…]

Auch der kleine Wind ist zu groß,

um ein Streichholz zu halten

an ein Stück Glück

(Der im Café)

Tillmann Reik

Informationen zum Buch

[1] GW III 177. Wenn dennoch in diesem Text, „barock wie ein Begleitschmerz“, damit gekommen werden soll, dann um zu erweisen, inwiefern dieses Herstellen, wenn es mit Worten macht, sich selbst ent-stell und auflöst: Auf Un-s aus ist. Der Brief im vollständigen Wortlaut:

Lieber Hans Bender,

ich danke Ihnen für Ihren Brief vom 15.Mai und Ihre freundliche Aufforderung, an Ihrer Antohlogie “Mein Gedicht ist mein Messer” mitzuarbeiten.

Ich erinnere mich, daß ich Ihnen seinerzeit sagte, der Dichter werde, sobald das Gedicht wirklich da sei, aus seiner ursprünglichen Mitwisserschaft wieder entlassen. Ich würde diese Ansicht heute wohl anders formulieren bzw. sie zu differenzieren versuchen; aber grundsätzlich bin ich noch immer dieser — alten — Ansicht. Gewiß, es gibt auch das, was man heute so gern und so unbekümmert als Handwerk bezeichnet. Aber — erlauben Sie mir diese Raffung des Gedachten und Erfahrenen — Handwerk ist, wie Sauberkeit überhaupt, Voraussetzung aller Dichtung. Dieses Handwerk hat ganz bestimmt keinen goldenen Boden — wer weiß, ob es überhaupt einen Boden hat. Es hat seine Abgründe und Tiefen — manche (ach, ich gehöre nicht dazu) haben sogar einen Namen dafür.

Handwerk — das ist Sache der Hände. Und diese Hände wiederum gehören einem Menschen, d.h. einem einmaligen und sterblichen Seelenwesen, das mit seiner Stimme und seiner Stummheit einen Weg sucht.

Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen Händedruck und Gedicht. Man komme uns hier nicht mit “poiein” und dergleichen. Das bedeutete, mitsamt seinen Nähen und Fernen, wohl etwas anderes als in seinem heutigen Kontext.

Gewiß, es gibt Exerzitien — im geistigen Sinne, lieber Hans Bender! Und daneben gibt es eben, an jeder lyrischen Straßenecke, das Herumexperimentieren mit dem sogenannten Wortmaterial. Gedichte, das sind auch Geschenke — Geschenke an die Aufmerksamen. Schicksal mitführende Geschenke.

“Wie macht man Gedichte?”

Ich habe es vor Jahren eine Zeitlang mit ansehen und später aus einiger Entfernung genau beobachten können, wie das “Machen” über die Mache allmählich zur Machenschaft wird. Ja, es gibt auch das, Sie wissen es vielleicht. — Es kommt nicht von ungefähr.

Wir leben unter finsteren Himmeln, und — es gibt wenig Menschen. Darum gibt es wohl auch so wenig Gedichte. Die Hoffnungen, die ich noch habe, sind nicht groß; ich versuche, mir das mir Verbliebene zu erhalten.

Mit allen guten Wünschen für Sie und Ihre Arbeit

Ihr Paul Celan

Paris, den 18.Mai 1960

Paul Celan: Ein Brief. In: Hans Bender (Hg.): Mein Gedicht ist mein Messer. Lyriker zu ihren Gedichten. München 1964.

[2] Allem vorweg sei in Erinnerung gerufen, dass man, dem Wort Heideggers zufolge, nur vermag, was man mag. Das würde zumindest bedeuten, dass die Poesie, sofern sie tut oder macht, dies nur kann, in dem sie einer Neigung folgt, indem sie liebt, indem sie auch Philologie ist. Im Mögen mag man überdies jedoch ebenso die im Zyklus (mehr qualitativ als quantitativ) dominanten Mägen mithören (et vice versa). Figuren der gastlichen wie gastro-logischen Verinnerlichungsfunktion von Sprache. Liebe markiert weiterhin die Bewegung, der Anne Carson in Bezug auf Sapphos bittersüßen Eros-Begriff, in Fragment 31 mit einem Alles-Wagen assoziiert (pan tolmaton), ein spezifisches, ek-statisches Außersichsein und Sich-Verlassen, ein bestimmte Aus-Sein, konstatiert: “ Love dares the self to leave itself behind, to enter into poverty.“ (vgl. Carson: Decreation).

[3] Zu beiden einander augenscheinlich widersprechenden Hölderlinzitaten siehe Heideggers 1936 gehaltende Rede Hölderlin und das Wesen der Dichtung. „Un-Tat“ im desaktivierenden Sinn, wie in der Bedeutung eines Königsmords „am Prinzip Geschichte, Gesicht, Gedicht“, wird von Werner Hamacher in „Geschichte Jetzt. Jorie Graham“ ausführlich elaboriert.

[4] «Der Künstler ist der Bruder des Verbrechers und des Verrückten“ lässt Thomas Mann im Doktor Faustus den Teufel zu Adrian Leverkühn sagen.

[5] Erinnert sei darüber hinaus, um zu sehen, was es mit dieser seltsamen Souveränität, die eine Gegen-Souveränit ist, auf sich hat, an Celans Meridianrede und die sich dort findende Deutung des Lucileschen „Es lebe der König!“ aus Büchners Leonce und Lena als „Gegenwort“: „Gehuldigt wird hier der für die Gegenwart des Menschlichen zeugenden Majestät des Absurden. Das, meine Damen und Herren,hat keinen ein für allemal feststehendenNamen, aber ich glaube,es ist… die Dichtung.“ Vgl. auch: J.Derrida: Sovereignties in Question. The Poetics of Paul Celan.

[6] Geschwüre, Ulcera, vor allem des Magens werden im besprochenen Band von einer solchen verletzenden Verletzlichkeit zeugen.

[7] Siehe zu einem solchen Begriff von Perfektion, der nicht nur das Getane, sondern auch das Tun vollendet und über sich hinausführt, hin zu einem Un-Tun: Jean-Luc Nancy: Making Poetry, in: Multiple Arts. The Muses II. Vgl. auch, ders.: http://www.usc.edu/dept/comp-lit/tympanum/4/nancy.html

[8] Jacques Derrida: Che cos’è la poesia? Abrufbar unter: http://redaprenderycambiar.com.ar/derrida/frances/derrida_poesie.htm

[9] Operation, ein Ausdruck den Mallarmé, der ansonsten auch von der „action restreinte“ sprach, bevorzugte, lässt hinter der Unscheinbarkeit einer Beschäftigung oder Darreichung, den Bereich sakralen Opfers durchscheinen.

[10] Siehe Fußnote 8.

[11] Als interessante trouvaille (trobar ist der vom gr. tropos abstammende Ausdruck der altokzitanischen Sangesdichtung fürs Dichten als ein „Finden“) am Rande sei nur erwähnt: Minte, das rumänische Pendant zum lateinischen mens, so belehrt Herta Müller „Mein Vaterland war ein Apfelkern“, heißt sowohl Verstand als auch lügen.

[12] Die übrigens des physischen „Hinaus ins Offene“ wohl nicht bedarf: „Es ist nicht notwendig, daß Du aus dem Haus gehst. Bleib bei Deinem Tisch und horche. Horche nicht einmal, warte nur. Warte nicht einmal, sei völlig still und allein. Anbieten wird sich Dir die Welt zur Entlarvung, sie kann nicht anders, verzückt wird sie sich vor Dir winden“ (Kafka). Eine Exposition ist damit gemeint, die in den Worten Heideggers Worten, Dichtung zu etwas werden lässt, was „kein Sichumhertreiben in den eigenen seelischen Erlebnissen, nicht ein Erlebniszusammenhang irgendwo drinnen, sondern das äußerste Draußen der nackten Ausgesetztheit den Gewittern“ ist (GA 39, 31).

[13] Badiou hat es vielleicht ähnlich ausgedrückt: „The poem has neither an anecdote nor a referential object. It declares from beginning to end its own universe.

Not only does the poem have no object, but a large part of its operation aims precisely to deny the object, to ensure that thought no longer stands in a relation to the object. The poem aims for thought to declare what there is by deposing every supposed object. Such is the core of the poetic experience as an experience of thought: to give access to an affirmation of being that is not arranged as the apprehension of an object.“ […]“The poem brings to language the following: what is an experience without object? A pure affirmation, which constitutes a universe that nothing assures either in its right to be or even its probability?

The thought of the poem does not begin until after a complete de-objectification of presence. This is why we can say that, at the farthest remove from knowledge, the poem is exemplarily a thought that is obtained in the retreat, or the defection, of everything that supports the faculty to know. And no doubt this is why the poem has always disconcerted philosophy.“ (The Age of Poets)

[14] Tatsächlich kommt es im Rahmen der Übersetzung des Heideggerschen Logos-Fragments durch Lacan dazu, dass die „lesende Lege“ (so eine von Heiddeggers Logos-Formeln) zu „le lit“, der Liege, dem Bett transformiert. Vgl. Gondek, Hans-Dieter: »Logos und Übersetzung. Heidegger als Übersetzer Heraklits–Lacan als Übersetzer Heideggers«. In: Übersetzung und Dekonstruktion. Hrsg. von Alfred Hirsch. Frankfurt a. M. 1997.263–348

[15] Brief an Reynolds v. 19. Februar 1818.

[16] Erde, gaia, Erda/Hertha, die „grünende“ (Hölderlin) als Emblem des Dichtens hat eine lange Tradition, auch insofern die tragende und grundgebende terra mater in ihm als die fruchtbare Brache der (Mutter)Sprache aufscheint: „Of the multiple given or disclosed, retained at the outer limits of its disappearance, which the poem makes into its truth, the emblem is the Earth, this affirmative and universal Earth about which Mallarmé declares:

Yes, Earth has cast into this night afar the startling mystery of sheer dazzlingness.“ (Badiou, The Age of Poets). Vgl. zur in den liebenden Streit mit Welt befassten Erde auch Heideggers „Ursprung des Kunstwerks“: „Die Erde läßt so jedes Eindringen in sie an ihr selbst zerschellen. Sie läßt jede nur rechnerische Zudringlichkeit in eine Zerstörung umschlagen. Mag diese den Schein einer Herrschaft und des Fortschritts vor sich hertragen in der Gestalt der technischwissenschaftlichen Vergegenständlichung der Natur, diese Herrschaft bleibt doch eine Ohnmacht des Wollens. Offen gelichtet als sie selbst erscheint die Erde nur, wo sie als die wesenhaft Unerschließbare gewahrt und bewahrt wird, die vor jeder Erschließung zurückweicht und d. h. ständig sich verschlossen hält. Alle Dinge der Erde, sie selbst im Ganzen, verströmen sich in einen wechselweisen Einklang. Aber dieses Verströmen ist kein Verwischen. Hier strömt der in sich beruhte Strom des Ausgrenzens, das jedes Anwesende in sein Anwesen begrenzt. So ist in jedem der sich verschließenden Dinge das gleiche Sich-nicht-Kennen. Die Erde ist das wesenhaft Sichverschließende. Die Erde her-stellen heißt: sie ins Offene bringen als das Sichverschließende. (GA5, 33)

[17] J.Derrida: Lyotard und wir.

[18] Eine Analyse der Worthäufigkeit, angewandt auf den gesamten Band inklusive des Nachworts, lässt „uns“ mit 22 Treffern zum häufigsten Wort aufsteigen, gefolgt von mich, noch, nur, Wolke, habe, mir, Bilder, dich, nie, nichts, ohne, zwei, nie, war…Dabei finden sich allerdings nur acht „uns“ in den Gedichten selbst.

[19] https://de.wikipedia.org/wiki/Alois_Alzheimer#Der_Fall_Auguste_Deter

[20] “Erlauben Sie mir, zunächst einen Satz zu lesen, den Walter Benjamin eines Tages, eines Nachts auf Französisch träumte […]. Er hat ihn Gretel Adorno auf Französisch in einem Brief anvertraut, den er ihr am 12. Oktober 1939 aus der Nièvreschrieb, wo er interniert war. Camps de travailleurs volontaires, “Freiwilligen-Arbeitslager”, hieß dergleichen damals in Frankreich. In seinem Traum, der, wenn man ihm glauben darf, euphorisch war, sagt Benjamin sich also auf Französisch: Il s’agissait de changer en fichu une poésie. Und er übersetzt: “Es handelte sich darum, aus einem Gedicht ein Halstuch zu machen.” Wir werden später diesem fichu nachsinnen, dieses Halstuch oder diesen Schal durch die Finger gleiten lassen und uns jenen Buchstaben des Alphabets vor Augen führen, den Benjamin im Traum auf ihm zu erkennen glaubte. Und fichu, auch das wird uns beschäftigen, ist nicht bloß irgendein französisches Wort für den Schal oder das Halstuch einer Frau.” (Derrida, Fichus)

[21] für welches das konsultierte Synonymlexikon mit der Beschreibung „Einleitung eines metaphorisch (bildlich) gemeinten Ausdrucks“ neben „gewissermaßen, gleichsam, quasi, auf eine Art, im Grunde genommen, wenn man so will, auf bestimmte Weise“, usw., auch (wohl über den Umweg von „im Grunde genommen“), in diesem Kontext unheimlich befremdlich, „von Hause aus“ vorschlägt.