Lust am Machtwort. Über die propagandistische Verfertigung der Wahrheit im Prozeß der Rede

Dass der hehre Begriff der Dichtung sich ebenso wie jener pejorativ konnotierte der Diktatur vom lateinschen dictare – vorsprechen zum Nachschreiben, im weiteren Sinne aufzwingen und befehlen – herschreibt, dieses wiederum von dicere, sagen[1], stammt, bedarf, außer dem Verweis auf gängige Etymologien und der Kautele, dass letztere weniger eindeutige Herkunfsnachweise, lineare Ableitungen des einen Terms aus dem Ursprung des Anderen, als Einblicke in die verwickelte Kontamination der Worte durcheinander ermöglichen, keiner umständlichen Beweisführung. Jene intime Begriffsverwandtschaft, soweit sie behauptet werden darf, gibt indes zu bedenken, dass der nach unbeschränkter Macht gierende Gewaltherrscher und Tyrann augenscheinlich (dies zunächst so allgemein wie möglich formuliert) in einem komplexen, intrikaten Verhältnis zur Sprache und ihren Parolen, ihrer Performanz zu verorten sein könnte. Eine These, die bereits Voraussetzung der „vergleichenden Diktatorologie“ war, wie sie der von Albrecht Koschorke und Konstantin Kaminskij herausgegebene Band „Despoten dichten“ explizieren wollte. Würde man die Despoten im Titel durch Diktatoren ersetzen, bliebe beinahe eine Tautologie stehen, chiasmatische Dopplung ein und desselben Wortes in Subjekt und Prädikat, Namens- und Tätigkeitswort, Diktatoren dichten/Dichter diktieren, die zwar die Frage aufwirft: Wie denn auch nicht? Dabei aber doch einen Wink gibt, was das Diktat des Gewaltherrscher als solches, vor allem anderen auszeichnet: dass es sich nämlich, eben darin liegt sowohl seine genuine „Macht“ (in der Form imperativer Befehlsgewalt) wie seine charismatische, hypnotische und suggestive Magie, als Sprache in ihrer stimmlichen Verlautbarung, als Rede, und mitunter Gebrüll, vollzieht.[2] Und wenn als in ehernen Lettern niedergelegte Schrift, wie im Falle des zur Debatte stehenden Machwerks, eines Manuals über die Machart von Macht (Koschorke), dann als eine solche, die dem mündlichen Sprachgestus eines der als passiv und feminin begriffenen Masse aufrecht gegenüberstehenden Rhetor-Agitators möglichst getreu nachempfunden ist.[3]

Spricht der Untertitel der knappen, gehaltvollen Studie zu Adolf Hitlers „Mein Kampf“ [4]also von einer „Poetik“ des Nationalsozialismus (wo der Begriff einer persuasiven Rhetorik näher läge, aber ohne eine genuine Poetitizität gleichsam mythischer Gesetzeskraft wohl nicht denkbar ist), so ist dies im übertragenen Sinne nur insofern zu nehmen[5] (ob im Sinne einer treffenden Metapher oder der semantischen Impertinenz der Katachrese) als jener seinerseits eine Figur darstellt für die Unmöglichkeit einen eigentlichen Sinn zu stabilisieren, der nicht sogleich davongetragen würde von der nomadisch-migrativen sprachlichen Verweisungsstruktur als metaphorischem Transportunternehmen und Transferleistung: die Übertragung ist wörtlich zu nehmen, die Wörtlichkeit hört nicht auf sich zu übertragen, vom vermeintlichen angestammten Kontext (der als autochthoner stets schon bloß fiktionalisiert ist) greift sie aus und setzt sie über, hin zu Verwendungen, die eben auch befremdlich und ungehörig erscheinen können, wie es im vorliegenden Beispiel möglicherweise der Fall ist.

Verfügt der Nationalsozialismus mithin aber über eine Poetik oder besteht gar in einer solchen, wäre neben soziologischen Untersuchungen, die darüber Auskunft erteilen, was ihn gesellschaftspolitisch hat ermöglichen können (mit der Einschränkung, dass Aufzählungen der Bedingungen der Möglichkeit eines Geschehens, niemals dessen im emphatischen Sinne “unmögliche” Emergenz in ihrer erruptiven, irregulären Singulariät werden erfassen können), die literaturtheoretische und sprachwissenschaftliche Dimension seines Phänomens auszuleuchten.

Zur Erläuterung der typischerweise mit dem Aufkommen von ideologischen Bewegungen, die eine Massenbasis erreichen, verbundenen Faktoren wie sie der erste Teil liefert, bezieht sich Koschorke auf den Historiker Robert Darnton und dessen klassische Studie Literaten im Untergrund. Lesen, Schreiben und Publizieren im vorrevolutionären Frankreich. Dies um ein gewisses Prekariat zu charakterisieren, was jene publizistisch tätigen, liminalen Charaktere (hier im Rekurs auf die einen Schwellen- und Übergangszustand kennzeichnende Liminalität von Victor Turner) hervorbringt – akademischen drop-outs, Bohèmiens mit Ideenfieber und Degradierungserfahrung, obsessiven Persönlichkeitstypen, fähig zu einem “semantischen Exzess”, der manischen Produktion von Sinnbezügen in Zeiten der Desorientierung (28) – die Triggerfunktion einnehmen. Das heißt für Koschorke, dass sie Erregungen um ein Zentrum sammelnde oder auf ein Ziel ausrichtende Artikulationshelfer oder Katalysatoren sind, insofern es ihnen als “dritte Instanz” gelingt, logistisch und organisatorisch aus a.) einem frei flottierenden diffusen Gemenge von Ideen und b.) dem kollektiven Erregungszustand einer in Spannungslagen nach Stimmigkeit und vereindeutigten Ambivalenzen Ausschau haltenden Gesellschaft eine sie sättigende, auf einen alle Beobachtungen künftig aussteuernden Punkt (etwa den “Feind”) hin zuspitzende Beschreibung ihrerselbst performativ aufzuprägen, bis sich diese aus einer unbedeutenden esoterischen, sektiererischen Auffassung über volkstümliche Popularisierung zum von breiter Öffentlichkeit geteilten Selbstbild verfestigt.

Soziale Spannungslagen, die zu radikalen Umbrüchen führen, haben in der Regel ein äußerst kompliziertes und für die Beteiligten nur teilweise überschaubares Geflecht von Ursachen. Einer Beschreibung der Lage, die kommunikativ verdaulich und breitenwirksam sein soll, haftet deshalb ein hohes Maß an Willkür an. (9)

Derart würde sich die Ideogenese innerhalb totalitärer Formationen aus sozialer Randständigkeit (29) entwickeln und im Sinne Gustave le Bons zirkelförmig (und dabei eher von den unteren zu oberen Schichten aufsteigend als umgekehrt) ausbreiten, bis sich bestimmte Selbstdiagnosen und Zustandsbilder der Gesellschaft von sich selbst sozial, und das heißt kommunikativ, immer mehr Einfluß gewinnend, schließlich durchgesetzt haben.

Begreift man dergestalt die Herstellung gesellschaftlicher Selbstbeschreibungen als schöpferische und das heißt: performative Handlung von personalen oder institutionellen Akteuren, dann wird es erforderlich, in den Dualismus von Tatsachen und Ideen, von sozialen Gegebenheiten und kultureller Semantik eine dritte Größe einzuführen. Das ist die Funktionsstelle derjenigen, denen es gelingt, ein für sich genommen amorphes Gemenge von Fakten, Tendenzen und Mutmaßungen zeichenhaft in Form zu bringen und ihm eine Beschreibungsweise aufzuprägen, die in immer breiteren Kreisen Anerkennung findet und sich so am Ende zum ›offiziellen‹ Selbstbild der Gesellschaft verfestigen kann. Diese Funktion wird vor allem in Phasen sozialen Umbruchs entscheidend, in denen sich ein hoher Grad von Brisanz – ablesbar an wachsender Gewaltbereitschaft – mit einem ebenso hohen Grad von Unartikuliertheit, wenn nicht Desorientierung verbindet. (9)

Der zweite Teil des Buches gewinnt Brisanz und Brillanz zunächst aus der für humanistische Ohren mitunter empörenden These, die Buchkultur – das gebundene Druckwerk folglich als sakrales Zentrum mit quasi-religiöser Funktion dessen, was Kultur ausmacht verstanden – habe ihre letzte hypertrophe Ausbildung im Totalitarismus des 20.Jh. gefunden; “Mein Kampf” sei das erste “diktatorische Buch” des 20. Jahrhunderts zu nennen, “heilige Schrift”, die gleichzeitig ihren Adepten Orientierung verspricht und dabei doch inkonsistent und eklektisch bleibt (36).

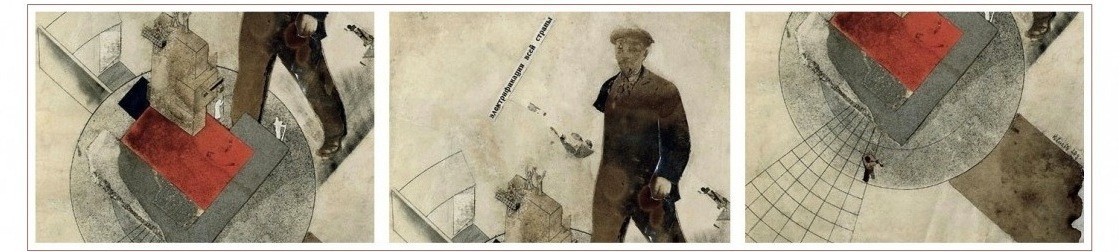

Wie in dem Aufsatzband Despoten dichten dokumentiert, sind viele Diktatoren des 20. Jahrhunderts schriftstellerisch tätig gewesen, und einige von ihnen haben ihre Gewaltherrschaft auf einen regelrechten Kultus des Buches gegründet. So sehr sich die Werke Hitlers, Stalins, Maos oder Gaddafis im Stil und in der Ideologie unterscheiden, sie kommen in der bibliozentrischen Ausrichtung des jeweiligen Regimes überein. Idealtypisch vereinfacht, kann deshalb von dem Buch als der symbolischen Mitte des totalitären Systems gesprochen werden. (33)

Wer dauerhafte Kontrolle über die kommunikativen Kanäle ausüben will, braucht neben den technischen auch ein ideelles Vehikel – eine Ideologie, oder genauer: ein Konglomerat von mehr oder weniger locker zusammenhängenden Ideologemen, die den eigenen hegemonialen Anspruch in die Weiten des Raumes tragen. Deutungshoheit gewinnt derjenige, dem es gelingt, eine den Machtbereich umspannende kommunikative Logistik mit einer ins Universale ausgreifenden Trägersemantik zu verknüpfen. (12)

Neben der Andeutung verschiedenster Strategien, die dem im ersten Teil (Eine Abrechnung) als autobiographische Werdegangsschilderung angelegten Buch zumindest bei denen, die es tatsächlich lasen (Hitler selbst hält die Masse für nicht sonderlich aufnahmefähig: “Fünfhundert Seiten später, im zweiten Band, breitet er sich offenherzig darüber aus, dass »die Masse der Menschen an sich faul ist«, keine Bücher lese und ohnehin nur über eine sehr beschränkte Aufmerksamkeitsspanne verfüge”), die Gefolgschaft sichern sollten (so inszeniert sich Hitler, dessen Hauptfeind die zum Teil die gleichen politischen Inhalte teilende Sozialdemokratie war, als einen nur widerstrebend vom toleranten Menschenfreund zum leidenschaftlichen Judengegner sich entwickelnden Antisemiten[6]), schält Koschorke vor allem ein Moment heraus, das auch bei jenen Wirksamkeit zeigte, die das Buch nicht oder unvollständig lasen, oder (wie in Nazikreisen durchaus üblich) dessen Inhalt in seiner possenhaften Unhaltbarkeit nicht mittrugen: die Lust am Machtwort und der Teilhabe daran:

Es ist weniger ein blinder Fanatismus als die Lust am Machtwort, an der Hitler den inneren Kreis seiner Parteigänger teilhaben lässt: an einer performativen Ermächtigung im rhetorischen wie im politischen Register, die sich zwar aller herkömmlichen Legitimationsmittel, soweit sie zur Hand sind, bedient, aber ihre heimlichste und tiefste Freude aus der gewaltbewehrten Grundlosigkeit der eigenen Rede gewinnt. (59)

In seinen mitklingenden Obertönen indessen kommuniziert Mein Kampf noch eine andere Lust, die den leeren Aktionswert von Worten genießt, die ihre Wirkung tun: die Faszination einer Macht, die ihren einzigen Grund in ihrer Ermächtigung hat und sich aus dem Nichts selbst erschafft. Man hat diese Nachbarschaft mit dem Nichts als Nihilismus gedeutet und auf philosophische Einflüsse zurückgeführt. Aber sie ist doch eher auf eine Art des Wortgebrauchs zurückzuführen als wieder auf ein Ideensystem: eines Wortgebrauchs, der nicht Vorgegebenes artikuliert und in Form setzt, sondern sich darin gefällt, kraft seines puren sprachlichen Vollzugs über Sein und Nichtsein, Leben und Tod zu verfügen. (69)

Dem bei aller gründlichen Durchsicht sonstiger Motive gleichsam ins Zentrum der Studie gerückten und „Dezisionimus“ genannten Faktor der willkürlichen und allem Einspruch gegenüber immunen Selbstermächtigung und -beglaubigung wäre einzig noch die Frage zu stellen, deren Antwort Koschorke schuldig bleibt. Ob sich nämlich die „finstere Dezision“ „gewaltbewehrter Rede“, welche Gefolgschaften weniger durch Inhalte, denn geteilte, unerbittliche, eiserne Entschlossenheit der großen aber leeren Worte zusammenhält, historisch als Modephänomen der 20er Jahre begrenzen lassen kann, oder nicht doch strukturell der Bewegung des Wort- und Parteiergreifens, kurz der Poetik jeder Rhethorik (sofern sie immer auf Ansteckung und Wirkung zielt: magisch kommunitäre Effekte zu erzielen anstrebt, und seien sie auch nur „Konsens“ genannt) zumindest auf eine Art unvermeidbar inhärent bleibt. Und wie ihm beizukommen sei, welche Alternativen sich einem (außerhalb der bloßen geschickten Eskamotage oder einem Rekurs auf eine externe Autorität wie Gott oder die universelle Vernunft) (auch) politisch eigentlich bieten könnten. Die mit einem Idealismus (man erinnere sich noch an Hegels „desto schlimmer für die Tatsachen!“), der den Wirklichkeiten, die ihm Paroli bieten ein triumphalistisches Hohngelächter entgegenschleudert, einhergehende unerbittliche Einschwörung auf die Unerbittlichkeit des sprachlichen Fiats, und damit dem Be- und Verschwörungscharakter der immer schon ein-schwörenden Sprache selbst, kann wohl am ehesten, doch noch das bleibt unsicher, mit Mitteln aufgebrochen werden, die Koschorke Hitlers Kampfschrift in ihrer nicht-zynischen Variante abspricht: die des Humors und der Ironie.

Tillmann Reik

Verlagsinformationen zum Buch hier

[1] Bzw. dicāre ‘feierlich verkünden, weihen, widmen’. Dieses dicere übrigens weist (für Heidegger, in jener Vorlesung aus dem Wintersemester 34/35, die vom “Machtbereich der Dichtung spricht”, ist Dichtung ein “Sagen in der Art des weisenden Offenbarmachens”, GA39, S.30), übers deiktische Zeigen, das dem Zeichen zueigen ist, eine Verwandtschaft auf zum Deutschen „zeihen“: beschuldigen, bezichtigen, und damit in Richtung einer gleichsam transzendentalen Denunziatorik (bereits auf Zeichenebene), der in säkularisierterer Betrachtung oft als ein „Juridismus des Denkens“ (soweit es sich im Modus von Begriff, Urteil und Schluß vollzieht), das, nicht erst seit Kants Gerichtshof der Vernunft, anklagt und an den Pranger stellt, in den Blick geraten ist. Vgl dazu etwa: Erich Hörl: Römische Machenschaften. Heideggers Archäologie des Juridismus. Abrufbar unter: https://www.academia.edu/21860228/R%C3%B6mische_Machenschaften._Heideggers_Archaeologie_des_Juridismus . Und Daniel Loick, Caesarisches Sehen. Heidegger über die Verrechtlichung der Wahrheit. Abrufbar unter: https://www.academia.edu/11408839/Caesarisches_Sehen._Heidegger_%C3%BCber_die_Verrechtlichung_der_Wahrheit_Zeitschrift_f%C3%BCr_philosophische_Forschung_2014_

[2] In Thomas Manns Erzählung Mario und der Zauberer, die oft für eine Parabel faschistischer Demagogie genommen wurde, zeigt sich diese diktatorische Dimension des Machtwortes auch insofern in Übereinstimmung mit bestimmten Analysen des vorliegenden Buches, als Cippola, der verwachsene Zauberkünstler und Hypnotiseur sowohl als überlegener Rhetoriker wie gescheiterte Künstlerfigur dargestellt wird.

[3] Dementsprechend mustergültig hinsichtlich eines die Schrift und das Schreiben verdammenden Phonologozentrismus fallen die antiintellektualistischen Invektiven gegen das durchweg als jüdisch attribuierte zu Papier gebrachte Wort aus:

„Daher möge jeder Schreiber bei seine Tintenfasse bleiben, um sich „theoretisch“ zu betätigen, wenn Verstand und

Können hierfür genügen zum Führer aber ist er weder geboren noch erwählt. “ Bereits das Vorwort konstatiert: „Ich weiß, daß man Menschen weniger durch das geschriebene Wort als vielmehr durch das gesprochene zu gewinnen vermag, daß jede große Bewegung ihr Wachsen den großen Rednern und nicht den großen Schreibern verdankt.“

[4] Nachdem das Urheberrecht des Freistaates Bayern am 1.1. 2016 erloschen ist, veröffentlichte das Institut für Zeitgeschichte eine “kritische Edition” von “Mein Kampf”. Koschorkes Studie ist vornehmlich diesem Anlaß geschuldet.

[5] Korschorke erläutert den Gebrauch des Begriffs Poetik in einem Interview wie folgt: SPIEGEL „ONLINE: Wieviel Ironie steckt in dem Begriff „Poetik“ im Titel Ihres Essays?

Koschorke: Gar keine. Poetik ist ein „Machen mit Worten“: Dass Ideologen aus dem Nichts eine Realität schaffen, macht sie zu Magiern. Es ist auffälllig, dass viele Diktatoren des 20. Jahrhunderts künstlerisch tätig waren, in Wort oder Bild. Goebbels war übrigens promovierter Germanist, also – es ist unangenehm, das zu sagen – ein Fachkollege. „Poetik“ heißt eben auch, dass literarisches Schreiben nicht immer auf der Gegenseite der Macht ist. Es kann auch Propaganda sein und dem Totalitarismus dienen.“ Abrufbar online unter http://www.spiegel.de/kultur/gesellschaft/kommentierte-version-von-mein-kampf-blaupause-fuer-massenmord-a-1080107.html

[6]“Noch sah ich im Juden nur die Konfession und hielt deshalb aus Gründen menschlicher Toleranz die Ablehnung religiöser Bekämpfung auch in diesem Falle aufrecht. So erschien mir der Ton, vor allem der, den die antisemitische Wiener Presse anschlug, unwürdig der kulturellen Überlieferung eines großen Volkes. Mich bedrückte die Erinnerung an gewisse Vorgänge des Mittelalters, die ich nicht gerne wiederholt sehen wollte. Da die betreffenden Zeitungen allgemein als nicht hervorragend galten – woher dies kam, wußte ich damals selber nicht genau –, sah ich in ihnen mehr die Produkte ärgerlichen Neides als Ergebnisse einer grundsätzlichen, wenn auch falschen Anschauung überhaupt.”