Der Doktor und das liebe Vieh

I will try to be a correct animal though,

and if you throw me a bone with enough meat on it

I may even lick your hand.

(F. Scott Fitzgerald, The Crack-Up)

„Wir werden es gleich zeigen“: Inmitten des von Getier – Wölfen insbesondere, doch auch Füchsen, Löwen, Schlangen – und Mischwesen – Werwölfen und Chimären – (allesamt eingeschrieben in „eine Art Taxonomie der Tierfiguren des Politischen“) dominierten Treibens spielt es sich ab. Mitten im die gesprochene Rede fixierenden Schriftbild, der zuweilen wüsten Satzgefüge, des vegetabilischen Zeichengewimmels und -gewuchers („animot“, Tierworte allenthalben) dieses „Seminars“, von Herbst 2001 bis Frühjahr 2003 an der École des Hautes Études en Sciences Sociales in Paris gehalten, trägt es sich zu. Weniger penibel gehegte Pflanzschule nach dem Wortsinn stellt diese unkonventionelle Lern- und Lehrveranstaltung dar, da säuberlich Saatkeime auf fruchtbar gemachtem Boden, vor Schädlingsbefall und Ungeziefer geschützt, gedeihlichem Ebenwuchs zugeführt werden. Als vielmehr ein irreduzible Wildheit ausstreuendes Disseminarium, das schon um seiner paracelsischen Wucherungen willen eine ungeahnte Form anthropo-theo-zoologischer Gärten und Parks erträumen lässt; sowie ein solches politisches Mit-sein evoziert, in welchem überkommene Kriterien der einhegenden Abgrenzung der Arten und Gattungen voneinander, wie eine politische Onto-Theologie sie tradiert hat – allen voran die Unhaltbarste und doch Mächtigste unter ihnen, die zwischen Tier und Mensch – ihre bornierte Rigidität verloren hätten. Zugunsten nicht einer Nivellierung von allem und jedem und dem Phantasma bruchloser Kontinuität, sondern gesteigerter (Binnen-)Differenziertheit des komplexen Verbindend-Trennenden:

Soll man vom Paradies träumen? Wie vermeiden, vom Paradies zu träumen? Wenn es, wie ich soeben sagte, unmöglich ist und ich mich frage, wie man es auch bloß wünschen könnte, kann das bedeuten, dass man vom Paradies ausschließlich träumen kann, und dass das Versprechen des Paradieses oder die Erinnerung an das Paradies sowohl die der absoluten Glückseligkeit wie auch die einer ausweglosen Katastrophe sind.

Just also im Moment, da die Dummheit, das Törichte, die Dämlichkeit (bêtise), nach dem Tier benannt, dem sie fremd sein soll, sich als ihr Gegenteil zu behaupten beginnt (die Hinhaltestrategie ist nicht nur eine methodische, sondern Erscheinungsart des Aufschubs, durch das sich das (falsch) Versprochene nachhaltig vorenthält.). Nachdem zuvor etwa schon das Furcht und Schrecken erregende (doch auch bannende) Staatsungeheuer des Leviathan aufgetaucht war, das die sich (nach dem vielseitig ausdeutbaren homo homini lupus des Plautus) zu Wölfen werdenden Menschen voreinander schützt. Sowie der chimärenartige Hybrid des Machiavellischen Fürsten; Mischung aus Wolf und Fuchs seine listige Machtpolitik vorführte:

Da also der Fürst als Tier handeln muss, wird er danach streben, Fuchs und Löwe zugleich zu sein: Denn wenn er nur Löwe ist, wird er die Schlingen nicht erkennen; wenn er nur Fuchs ist, wird er sich nicht gegen die Wölfe verteidigen können. Man muß also gleichermaßen ein Fuchs sein, um die Schlingen zu erkennen, und ein Löwe, um die Wölfe zu schrecken. Diejenigen, die sich nur daran halten, Löwe zu sein, sind sehr ungeschickt.

Ach, ja, auch der Rousseausche Werwolf hatte bereits seinen Auftritt; als Emblem ausgestossenen, einsamen Solipsismus.

In deren Gefolge somit ragt eine emblematische Figur hervor. Sie steckt, starrköpfig, den Kopf heraus, der sie ist. Aus dem – und aus nichts anderem – sie besteht; Inbegriff (selbst-)attestierter Kompetenz. Sie, also er: seine Charakteristik (wer er ist: „wir werden es gleich zeigen“) und die im Buch weiterhin in den Blick genommene kapitale Problematik lässt unsicher werden darüber, ob das, was Derrida in dieser Vorlesung (Seminar genannt) vorführt und zeigt („wir werden es gleich zeigen“ lautet die fabulöse Losung des bedrohlichen Versprechens aus La Fontaines „Der Wolf und das Lamm“, die das Didaktische und Diktatorische des Zuchtmeisters oder Dompteurs mithören lässt, das Recht des Stärkeren, der es versteht, Wissen zu machen/lassen), oder vielmehr die fintenreich füchsische Art, wie er es tut, in Spuren auslegender und wieder verwischender Didaxe, „auf leisen Sohlen“, „Taubenfüßen“ oder „im Wolfsschritt“, unbekümmert und leichtfertig mit dem Epitheton „souverän“ bedacht werden darf.

So verlockend dies angesichts der schwindelerregenden Überfülle an disparaten Materialien, die dem Leser wie in einer aus dem Ruder laufenden Zirkusparade vor Augen geführt werden, auch erscheinen mag. Allzu sehr bestand die Strategie einer Axiomatik des souveränen Könnens, das, worin sie (sich womöglich verkennend) ihre Stärke sah, so wird deutlich, traditionell doch gerade in der Zurückweisung jener Schwäche fürs Sich-Verlieren im Disgressiven, von dem die „Methode“ der unerschöpflichen Textlektüren, close und distant, synchrone und diachrone readings zugleich, Derridas zeugt. Und, das macht ihren Exerzitiencharakter aus, von diesem Akt des Bezeugens selbst, als einer emphatisch verstandenen „professio“, zeugt, die sich von solchem lehrenden Lesen Folgen in einer Tragweite verspricht, die den akademischen Raum überschreiten und die Welt im Ganzen nicht unberührt lassen. Imposant erscheint indes weniger die souveräne Beherrschung und pädogogisch effiziente Übermittlung als die unausgesetzte Vorführung der wesentlichen Unbeherrschbarkeit, des Entgleitens des Gegenstands, der seinerseits, in dem er sich, aller Definition spottend, in seinen Aporien unablässig aufdrängt, die einfache Abweisung genauso unmöglich macht wie seine Bemeisterung. Hier bereits stellt sich die Frage nach dem rechten Umgang, dem Verhalten zu, der Haltung. Zu wenig Zeit wird immer schon gewesen sein, um mehr und öfter, sorgfältiger, besser zu lesen und weniger voreilige Schlüsse zu ziehen oder sich bei versichernden Definitionen und starren Oppositionen zu beruhigen, wie die Dummheit, die für Flaubert darin besteht, Schlußfolgerungen ziehen zu wollen, es tun würde. Doch daran wird unterdessen alles gelegen sein: sich beim voreilig Festgestellten nicht zu beruhigen, bessere Weisen der (begrifflichen) Umgrenzung zu ersinnen:

„Die Albernheit besteht darin, Schlußfolgerungen ziehen zu wollen. […] Aber das bedeutet, die

Dämmerung nicht zu begreifen und nur Mittag oder Mitternacht zu wollen. […] Ja, die bêtise/Dummheit besteht darin, Schlußfolgerungen ziehen zu wollen.“

Denn im Innersten – das sich nur in der extensiven Entfaltung eines unüberblickbaren Materials findet – geht es in diesem voluminösen Bestiarium um die unmögliche Möglichkeit einer Dekonstruktion der ungeteilten Souveränität gesetzgebender, über die Ausnahme gebietender Entscheidungsgewalt. Die nicht schlicht durch die souveräne Entgegensetzung einer Nicht-Souveränität zu bewerkstelligen wäre. (Die Souveränität einfachhin dekretorisch zum Tode zu verurteilen, würde deren Logik bloß fortsetzen: so auch Derridas Argumentation im Seminar zur Todesstrafe). Sondern vielleicht eher im Erweis ihrer Unmöglichkeit eben ihre Chance sieht. Denn sie, die Souveränität, per definitionem unteilbar, wird stets teilbar gewesen sein und die des Anderern, aber sich gegen diese ursprüngliche Enteignung auflehnen, Auflehnung und Aufbäumung sein, starrköpfiges Beharren als Merkmal einer bêtise – noch und gerade dort, wo sie beharrt, diese sei nicht die eigene Stärke.

Wer ist dümmer/mehr Tier in mir [plus bête, en moi], < derjenige > der Ich [Moi] sagt, oder etwas anderes, im Grunde, am Grund‑losen Grunde von mir ohne mich/Ich [de moi sans moi], das das Ich [Moi] in seiner Ohnmacht nicht zu beherrschen, zum Schweigen zu bringen, zu unterdrücken oder zu verdrängen vermag? Die Antwort des gesunden Menschenverstands – eine Antwort, die immer doppelt ist, von einer Duplizität, die man zu vernehmen wissen muss – würde vielleicht lauten, dass ich immer dümmer/mehr Tier [plus bête] bin als ein anderer, verstehen Sie darunter, dass das, was bête/dumm/Tier ist, immer dümmer/mehr Tier als ein anderer, dass das ich bin [c’est moi], ein „Ich [moi]“, das, was bewusst ‚ich‘ [moi] sagt (sogar um, wie Monsieur Teste von seinem ersten Wort an, zu sagen, „La bêtise n’est pas mon fort [Dummheit ist nicht meine Stärke]“, eine Aussage, in der man, still, gedämpft, aber aus den abgründigen Tiefen eines Grunds herauf insistierend, die Behauptung einer unverbesserlichen und unerforschlichen bêtise/Dummheit widerhallen hört. Wie bête/ dumm, ja sogar con/bescheuert muss man sein, um zu sagen zu wagen, die „bêtise/Dummheit ist nicht meine Stärke“!).

Souveränität, wenn es sie gibt, scheint dergestalt, vielleicht, Souveränität der différance und ihres transsouveränen Waltens. Der Bemächtigungtrieb Freuds, als die sie auch verstanden werden kann, entzieht sich zumindest je sich selbst.

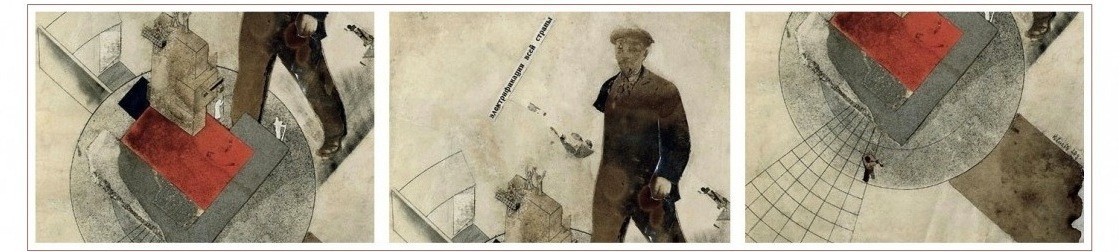

Il Principe

Wo beginnt sie, hat sie einen Anfang?

Souveränität gilt seit Bodin als ein Begriff politischer Staatstheorie. Doch weit davor lässt sie sich dort bereits aufspüren, wo ein Status sich, sich selbst gründend, stabilisiert. Gemeint ist jene freie, spontane, independente, ungeteilte Selbstermächtigung und -autorisation, deren Ausdruck nicht zuletzt (sondern – aber hier, im primus und principium liegt gerade das Problem: als Inbegriff dessen, was sich, prinzipiell als Erstes will und darin doch immer schon zu spät gekommen sein wird), die von Können/Wissen/Haben (pouvoir/savoir/avoir) ausgehende Verfügung eines Ich über sich selbst ausmacht. Das ego cogito, instituiert sich derart wölfisch – und ex lege wie ein Tier den Ausnahmezustand setzend – als Herrschaftsfunktion und Prunkgebärde (Lacan). Schildhafte Instanz der Abwehr nach innen und außen somit, die theretico-epistemisch dadurch weiß, dass sie panoptisch, autoptisch (mit eigenen Augen, und diese Autopsie wird immer irgendwie Totgestelles observieren und somit Nekropsie sein) überblickt. Im Anfang steht das sich selbst als „Selbst“ bezeichnen Können, auf dem Subjektivität wie Souveränität (das eine als das andere), als Autoposition und Selbstgründung, aufruhen:

Nun hat aber Benveniste – und ich insistiere auf diesem Punkt, denn wir werden nicht aufhören, seine Konsequenzen zu ermessen – den Wert der

Selbstheit, das ipse, das „selbst“, das „er selbst“ in dieselbe Filiation eingeschrieben, so als hätte man das Können/die Macht [le pouvoir] zunächst demjenigen zuerkannt, den man als ersten oder der sich als erster als der Selbe, ein er‑selbst, ein Selbst bezeichnen konnte.(übrigens war die Souveränität, noch bevor sie politisch das Wesen oder die Berufung oder den Anspruch eines Souveräns oder eines Nationalstaats

oder eines Volkes definierte, die Definition der Rechtsperson als freie und verantwortliche Person, die imstande ist, „ich [moi, je]“zu sagen, sich als „ich [moi, je]“ zu setzen)

Aber zurück zum „Anfang“:

Bei der genannten „fiktionalen Figur“ (Derrida), die die Doppelbödigkeit einer cartesianischen, kritischen Prüfinstanz, welche alle Dummheit von sich weist, sich als Nicht-Dummheit instaurierend und gegen Tier und Maschien abgrenzend, exemplarisch in Szene setzt und ihren Habitus ironisch bricht und überbietet, handelt es sich um Valérys Monsieur Teste. Sein Name evoziert nicht nur die sorgsame Untersuchung, sondern ebenso den auktorialen Zeugen (testis), das attestierende Zeugnis (testimonium) und Testament oder die Fruchtbarkeit verbürgenden Hoden. Testiculus, der Diminutiv von testis, steht ein für das Zeugnis, die Beglaubigung von Zeugungsfähigkeit.

Herr Großkopfert

Jedoch gemahnt er ebenso auch an das Haupt, den Kopf.

Denn dort wo majestetische (von lat. groß) Potentaten souveräne (vlat. *superanus ‘oben befindlich’) Machtentfaltung betreiben, sich qua statuarischer Behauptung selbstbehaupten, sind sie kapitale Häutplinge und Oberhäupter, Kapitäne, überbieten superlativisch (und über diesen hinaus die Skala sprengend) alles Bestehende an Höhe, Größe und Bedeutung (oder, wie Derrida in Hinblick auf die technische Machtentfaltung durch Mikroelektronik und Nanotechnologie plausibilisiert, denn diese Logik funktioniert auch invers: an Kleinheit und Unscheinbarkeit: das „super“ kann sich in alle Richtung erstrecken), so dass Entmachtung, neben der Kastration, die den Phallus fällt, zuvorderst als Enthauptung (examplarisch hierbei die Dekapitation Louis Capets), die köpft ins Spiel kommt. Dadurch aber bloß die Dynastie und Dynamik des Souveränen fortzeugt: Behauptung behauptet sich als Enthauptung des Anderen (auch in „mir“: „Wo Es war, soll Ich werden/regieren“. „Le roi est mort, vive le roi“).

Teste, ergo. Ein Monsieur, viriler Sire und auf seine Art absolutistischer Monarch und Haustyrann firmiert als Gallionsfigur einer humanistisch anthropozentrischen Intelligenzsinszenierung, Kulmination des homo sapiens, vielleicht jedoch immer auch gockelhafter Prahlhans, ironisch gebrochene Witzfigur und automatenhaft sterile Marionette, in der sich die Probleme, die sich im Buch um das Syntagma „La bête et le souverain“ konfigurieren, bündeln.

„Es bleibt, dass Monsieur Teste – um auf ihn und auf diese fiktionale Figur, diese Marionette zurückzukommen – wie sein Erzähler nicht nur ein Mensch als Mensch (homo) ist, der der starrköpfigen bêtise/Dummheit und der Marionette in sich den Tod geschworen hat, sondern dass er auch ein Mensch als Mann (sieur, vir) ist, ein Monsieur (in der Filiation von sieur, Zusammenziehung von seigneur), er ist ein Sire, das heißt ein bürgerlicher Souverän, ein Monsieur, ein Mann, dessen Virilität keine Gelegenheit auslässt, um sich in Erinnerung zu rufen oder um zur Ordnung zu rufen. Welche Ordnung? Nun, die Ordnung der Geschlechter.“

Dieser ganze Anspruch von Monsieur Teste, um, in sich, die Marionette, den Automaten, den Automatismus der Wiederholung, die Maschine oder das Mechanische zum Tode zu verurteilen, ist also die Markierung einer Selbstbehauptung einer freien Souveränität über den Gesellschaftskörper und seinen eigenen Körper, wobei diese beiden Körper just für bedrohliche Orte der starrköpfigen Dummheit gehalten werden.

Die Ordnung der Geschlechter aber, zu der gerufen wird, meint auch und vornehmlich die Nichtüberschreitung der (immer schon passierten) Gattungsgrenzen; eine rigoristische Grenzpolitik, die in den Überlegungen immer in Frage steht.

La bête et/est le souverain.

Was im Französischen als „la bête“ im Singular die Mannigfaltigkeit der unterschiedlichsten Lebewesen zusammenzwängt, den Menschen hingehen meist als entweder primus inter pares oder herausragenden, die Ordnung sprengenden Souverän einzeichnet, trägt im Französischen gleichermaßen die Konnotation des Bestialischen und der Dummheit (bêtise). Ohne explizit mit beidem zusammenzufallen. Denn das Tier kann per definitionem (oder gemäß der Binsenweisheit einer zählebigen Tradition) weder dumm noch bestialisch sein. Zu den, schon aus dem Band „Das Tier, das ich also bin“ bekannten Untersuchungen dieses humanistischen Verständnisses von Tierheit, die hier tiefergreifend in ihrer Verflechtung mit dem Problem der Souveränität erkennbar wird, bietet Derridas Bestiarum eine so unbeherrschbare Fülle an Materialien und Lektüren von Autoren wie Machiavelli, Hobbes, Rousseau, C. Schmitt, Heidegger, Agamben, Lacan, Deleuze, Valéry, Celan, u.a., dass das gestellte Problem (es ist nicht nur eines und dasselbe als umgrenzbares, sondern die politische Theologie des Abendlandes im Ganzen) zwar nicht begreifbarer (im Sinne des beherrschenden Zugriffs), aber durch besonneneren Umgang mit ihm wohl dennoch nachhaltig veränderbar werden könnte. „Bleibt also zu wissen, wie man den Wolf behandeln soll“; was heißen könnte, dass mit der Suche nach dem rechten treatment, den angemessenen Umgangsformen zuallerst ein ethischer Habitus, eine Haltung (wohl experimenthalber: eine Tier-Haltung als Haltung zum Tier, das ich bin, dem ich folge) auf dem Spiel stünde.

Tillmann Reik

Jacques Derrida: Das Tier und der Souverän I. Seminar 2001–2002. Herausgegeben von Peter Engelmann, Michel Lisse, Marie-Luise Mallet und Ginette Michaud. Übersetzt von Markus Sedlaczek.Passagen Verlag, Wien 2015. 536 Seiten, 60,00 EUR.