Das Vergnügen einer perversen Verrücktheit

Das Vergnügen einer perversen Verrücktheit

Sagte Reger, schreibt Atzbacher, schreibt Bernhard, malt Mahler …

Naturgemäß: Ganz gleichgültig, welchen Bären die 2008 in der Suhrkamp-Reihe Quarto erschienene einbändige Ausgabe gesammelter Prosawerke unter dem Titel „Die Romane“ uns aufbinden möchte:

Leser, die gern spannende, erbauliche, lehrreiche Romane konsumieren, werden von Thomas Bernhard (1931–1989), der sich selbst unmissverständlich als „Geschichtenzerstörer“ charakterisierte, unsanft vor den Kopf gestoßen: „Ich habe nie einen Roman geschrieben, sondern einfach mehr oder weniger lange Prosatexte, und ich werde mich hüten, sie als Romane zu bezeichnen, ich weiß nicht, was das Wort bedeutet.“ Deutlich Worte, angesichts derer sich erübrigt, lange zu grübeln, was dem Alpenbeckett und Unterganghofer mit der elaborierten Haßkitschprosa wohl zur neumodischen Gattungsbezeichnung „Graphic Novel“ Abschätziges über die Lippen gekommen wäre. Nicht?

Unbekümmert um derlei auf der Hand liegende Unverträglichkeiten greift der Suhrkampverlag ausgerechnet auf diesen vielleicht idiosynkratischsten aller (anti-) österreichischen Autoren zurück, um den lange hinausgezögerten Einstieg ins Comic-Geschäft zu vollziehen. Klebt zudem die grauenhafte amerikanische Bezeichnung für literarisch ausgerichtete „Neunte Kunst“, wenn nicht direkt auf den Frontdeckel, so doch aufs Hinterteil einer neuen Comic-Version der „Alten Meister“. Man leistet sich nonchalant, in den Worten von Bernhards Reger, „diese zweifellos geistesbedingte Absurdität“.

Ein Sakrileg? Jein, denn dank Nicolas Mahlers ausgezeichneter Zeichnerei – der 1969 geborene Meisterzeichner von Wien erhielt unter anderem 2010 den Max-und Moritz-Preis „Bester deutschsprachiger Comic-Künstler“ – einer Auftragsarbeit, gerät das Wagnis immerhin zu einer Blasphemie, die dem Geschändeten eventuell sogar gefallen hätte.

Verachtet mir die Meister (nicht)!?

Verachtet mir die Meister (nicht)!?

Aber zunächst ein genauerer Blick in die Vorlage. „Holzfällen“ (1984) verstand sich selbst als „Erregung“. Bei Bernhards nächstem und vorletztem, 1985 erschienenem Un-Roman „Alte Meister. Komödie“ handelt es sich, nimmt man den Autor beim Wort und also den Untertitel als Gattungsbezeichnung, um „ein Drama mit erheiterndem Handlungsablauf, das in der Regel glücklich endet“, bei dem „die unterhaltsame Grundstimmung […] durch eine übertriebene (!) Darstellung menschlicher Schwächen, die neben der Belustigung des Publikums auch kritische Zwecke haben kann“ (wikipedia) entsteht. Könnte hinkommen.

Ein Minidrama zumindest, ein – mit einem vom späten Bernhard ebenfalls gern verwendeten Terminus – „Dramolette“ im Rollenprosagewand. Kammerspiel.

Dramatisch daran, theatral, ist jedoch weniger die Handlung als die kunstvoll verräumlichende Bühnen-Architektonik, der Spielraum, das mise-en-scène der Beobachtungsebenen: Ein übergeordneter Erzähler, der als solcher anonym bleibt, gibt Atzbachers Niederschrift wieder, in der jener von einem Treffen mit dem 80-jährigen Musikkritiker Reger im Kunsthistorischen Museum Wien berichtet. Zusammen mit Irrsiegler, dem Saaldiener und herumlaufend Wachenden, bilden der meist stehende Atzbacher und der meist auf einer Bordone-Saal-Sitzbank gegenüber dem Weißbärtigen Mann Tintorettos sitzende Reger ein Observations-Triptychon. Ihrerseits „gegenbeobachtet“ – so könnte man sich es zumindest vorstellen – von Regers verstorbener Frau und dem geheimnisvollen Blick des Tintoretto-Mannes.

Es fügt sich noch um eine entscheidende Nuance kunstvoller, da Atzbacher sich nämlich vorgenommen hat, eine Stunde vor dem verabredeten Termin zu erscheinen, um Reger unbemerkt aus dem benachbarten Museumssaal beobachten zu können. Dabei rekapituliert er im Geiste all jenes, was der alte Misanthrop ihm unter anderem am Vortag („gestern“) mitgeteilt hatte. Zudem mutet Regers Terminvorschlag seltsam an, sofern er mit allen Gewohnheiten des pedantisch pünktlichen Museumsgängers bricht, der seit 30 Jahren auf seiner Stammbank Platz nimmt, doch üblicherweise nur jeden zweiten Tag. Ihn „gestern“ dennoch für „heute“ bestellt hat. Bernhard bricht somit paradox die stimmige Einheit des Handlungspräsens auf; er spiegelt die Vergangenheit in sie ein und lädt sie mit der Gespanntheit darüber auf, was es mit dem unkonventionellen, aus der Reihe fallenden Date bloß auf sich haben mag. („Es hat seinen Grund. Aber diesen Grund sage ich ihnen erst später.“)

Im Modus dieser perspektivischen Anlage raumzeitlichen, diebisch-verstohlenen „Durchblicks“, die nur an solch seltenen Stellen rein hervorbricht, wo der Erzähler selbst erkennbar wird, wie am rahmenbildenden Anfang und Ende (durch Verkettung der Inquit-Formeln „sagte Reger, schreibt Atzbacher“), ähnelt die Prosa in der Tat einem kinematisierten Gemälde (hin zu dem, was Deleuze ein „Zeitbild“ nannte). Würde das Buch je verfilmt, müsste Greenaway der Regisseur sein. Drama, Gemälde, Film: TBs „Alte Meister“ imitieren mehrdimensionale Sichtwahrnehmung mithilfe insistenter Literarität, die ihrerseits musikhafte Verfahrensweisen verwendet. Aufgebrochen wird also auch die Wohlgetrenntheit selbstidentischer Kunstgattungen, Multimedialität im Medium der Prosa erzeugt. Bedarf es angesichts dieser subtilen, multiplen Ästhetik noch der Grafik?

Mahler malt Atzbachers Sicht des redenden Regers

Mahler malt Atzbachers Sicht des redenden Regers

Die bissige, satirische, possenhafte, erregte und durch den stets redenden Erreger Reger übertragene („Ohne Erregung ist gar nichts, da können Sie gleich im Bett liegen bleiben.“ Bernhard im Interview mit Krista Fleischmann) Komik dieser Komödie mit Methoden der asketischen, aussparenden Übertreibung zu verdeutlichen legt eine Comic-Adaption nahe.

Trotzdem sie ein Frevel, ein Sakrileg, ein Verbrechen bleibt. Eine Karikatur des Werks dessen, der nur die Karikatur für erträglich hielt. Ziemlich genau in der Mitte von Mahlers verknappender Adaption, die das Original von ca. 300 Seiten auf die Hälfte zusammenschrumpft, findet sich denn auch die plausibelste Rechtfertigung für dies kühne Unterfangen – aus dem Munde der Hauptfigur:

„Es ist ja auch eine Methode, sagte er gestern, es ist ja auch eine Methode, alles zur Karikatur zu machen. Ein großes Bild halten wir nur dann aus, wenn wir es zur Karikatur gemacht haben. Die meisten Menschen sind aber zum Karikieren unfähig, sie betrachten alles bis ans Ende mit einem fürchterlichen Ernst.“

Ikonoklastische Ikonographie – Comic Striptease

Ikonoklastische Ikonographie – Comic Striptease

Die adäquateste Illustrationstechnik einer zum Prinzip erhobenen Geschichtenzerstörung müsste folglich eigentlich eine Art respektlose Bilderstürmerei, ein Ikonoklasmus sein.

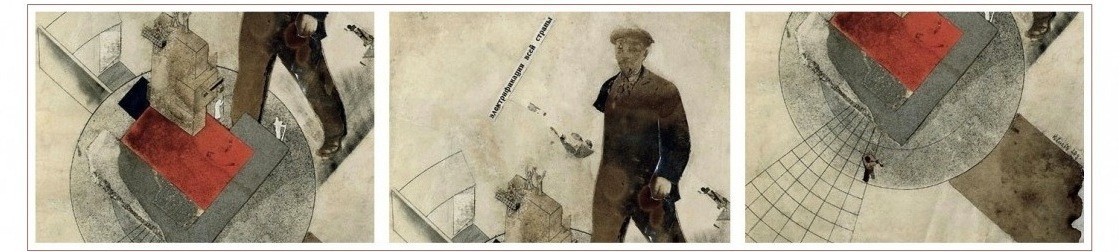

Wenn man die Gegenüberstellung der im Kunsthistorischen Museum Wien ausgestellten Originale und die Mahler’schen karikaturistischen Verunglimpfungen betrachtet (Suhrkamp bietet online ein paar Kostproben), dann zeigt sich, dass dies überzeugend umgesetzt wurde. Die einzelnen Panels – meist, aber nicht immer, eins pro Seite mit Textafeln versehen – dokumentieren großformatig wohlfeile, mit feinem goldglänzend-vergilbtem Strich gezeichnete Zersetzungen von ikonischen Bild-Originalen, deren widerwärtige, abstoßende Aufgeblasenheit und zugleich mitleiderregende Imperfektion, Reger (der sitzend, zusammengeschrumpft und aufgebläht dargestellt wird, während Atzbacher phallisch in die Höhe ragt) nicht müde wird in selbstwidersprüchlichen Schmähtiraden zu demontieren. Dabei beschränkt er sich keineswegs auf die vom Hochkultur-Kanon kultisch vergötzten Großmeister bildender Kunst. Stifter, Bruckner, Heidegger (mit denen er zu allem Überfluss auch noch verwandt ist) et al. kriegen ebenso rigoros ihr Fett weg. Kunst als „das Höchste und das Widerwärtigste gleichzeitig“. Regers Groll attackiert durch die Details hindurch und an ihnen vorbei nichts weniger als die geistige Goldene-Kalb-Imagerie einer musealisierenden, sich selbst vergötzenden Welt. Das Bild, was sie sich von sich selbst macht. Die Barbarei, als welche abendländische „Kultur“ sich ins Werk setzt, wird zur Vorgeschichte eines ins Riesenhafte aufgeblähten katholisch-nationalsozialistischen Österreich.

Übertriebene Untertreibung?

„Wie gesagt, in meiner Komödie hat es am Ende vollkommen finster zu sein, auch das Notlicht muß gelöscht sein, vollkommen finster, absolut finster.“ (Der Theatermacher)

Obwohl die Adaption in vielerlei Hinsicht ausgesprochen gelungen ist, sollen prinzipielle Bedenken nicht unter den Tisch fallen. Erstens neigt das Verfahren sequenzieller Ikonographie, sei es so sarkastisch angelegt, wie es will, immer dazu, eine narrative Konsequenzlogik wiederherzustellen, um deren Sabotage es Bernhards dichten Prosa vornehmlich zu tun war. Die Geschichte als Bildergeschichte im Stile Wilhelm Buschs restauriert den von Bernhard willentlich de-montierten, zerbrochenen Krug. Und zweitens: „Innere Vorgänge, die niemand sieht, sind das einzig interessante an Literatur überhaupt“, wie der Meister verhängte. Ob es Mahler in letzter Instanz gelingt, dies Unsichtbare zu visualisieren oder durch Weglassung erahnen zu lassen, seinen komplexen Verschachtelungen nachzuspüren, bleibt unentschieden. Zu guter Letzt sind Komödien bei Bernhard immer tragisch, und auch was das anbelangt, ist nicht sicher, ob der Klamaukcharakter der Zeichnungen, ihre unbestreitbar doppelbödige Witzigkeit, der Finsternis zu genüge Rechnung tragen kann.

„Andererseits bin ich natürlich auch kein heiterer Autor, kein Geschichtenerzähler, Geschichten hasse ich im Grund. Ich bin ein Geschichtenzerstörer, ich bin der typische Geschichtenzerstörer.“

Trotzdem geht von Mahlers Auftrags-Experiment eben jener Appell aus, den Reger auf der letzten Seite des Primärtextes an Atzbacher richtet, um ihn zum gemeinsamen Besuch einer Vorstellung des „besten deutschen Lustspiels“, Kleists Zerbrochenem Krug, im Burgtheater zu bewegen (wenn auch die Vorstellung schrecklich gewesen sein wird). Womit sich das Geheimnis über den Grund, aus welchem dies ungewöhnliche appointment überhaupt anberaumt wurde, endlich lüftet:

„Teilen Sie mit mir das Vergnügen dieser perversen Verrücktheit.“ Ja, wenn es Ihr ausdrücklicher Wunsch ist …

Tillmann Reik

Dieser leicht ergänzte Text ist zuerst bei culturmag.de erschienen.

Nicolas Mahler: Thomas Bernhard – Alte Meister, gezeichnet von Mahler. Berlin: Suhrkamp Verlag 2011. 158 Seiten. 19,50 Euro. Verlagsinformationen zum Buch.

Weiterführende Literatur:

Gregor Hens: Thomas Bernhards Trilogie der Künste. Der Untergeher, Holzfällen, Alte Meister. New York: Camden House 1999.

Kay Link: Die Welt als Theater – Künstlichkeit und Künstlertum bei Thomas Bernhard. Stuttgart: Akademischer Verlag Stuttgart 2000.

Weird Wireless World als seidenes Pfingstwunder

Weird Wireless World als seidenes Pfingstwunder

Literatur als (Radio-Trance)-Mission; Lektüre als allgemeine Kriminologie

Literatur als (Radio-Trance)-Mission; Lektüre als allgemeine Kriminologie

„K

„K Postmoderne Erbmasse- Kennscht mi noch?

Postmoderne Erbmasse- Kennscht mi noch? C/K, SC, Wolfsmann (SP): See, search!

C/K, SC, Wolfsmann (SP): See, search! Aus der übersetzerischen Inaugural-Entscheidung, den Titel von C (sprich: „See!“ oder „Sea“) nach K (das auf dem Cover im Zerbröckeln begriffen scheint) zu verschieben und damit alle Keywords, welche die Letter kryptisch oder chiffreartig stellvertritt und die untergründig ein seidenschleieriges Webwerk spinnen (Carbon, Communication, Code, Complexity, Correspendence, Crypt, Cyst, Cystein, Connection, Cocain, Cyanid, Cairo, Copperfield, Caul, Chute und schließlich Carrefax, et cetera) einzudeutschen, resultiert zunächst ein traumatischer Initial-Verlust:

Aus der übersetzerischen Inaugural-Entscheidung, den Titel von C (sprich: „See!“ oder „Sea“) nach K (das auf dem Cover im Zerbröckeln begriffen scheint) zu verschieben und damit alle Keywords, welche die Letter kryptisch oder chiffreartig stellvertritt und die untergründig ein seidenschleieriges Webwerk spinnen (Carbon, Communication, Code, Complexity, Correspendence, Crypt, Cyst, Cystein, Connection, Cocain, Cyanid, Cairo, Copperfield, Caul, Chute und schließlich Carrefax, et cetera) einzudeutschen, resultiert zunächst ein traumatischer Initial-Verlust: Eine Archäologie der teletechnologischen Übertragungsmedien in ihrer Sattelzeit (1898-1922)

Eine Archäologie der teletechnologischen Übertragungsmedien in ihrer Sattelzeit (1898-1922) Versoie

Versoie Das Buch endet in Kairo, den Grabkammern Ägyptens mit dem Tod des Helden, da dieser beim a-tergo-Sex (die C-Stellung gehört augenscheinlich zu seinen Vorlieben) mit einer jungen Ägyptologin von einem giftigen Insekt gestochen wird und schließlich an der entzündeten Cyste verstirbt. Vorher allerdings noch kafkaesk im Fiebertraum zum Verursachertier transformiert. Insect/Incest.

Das Buch endet in Kairo, den Grabkammern Ägyptens mit dem Tod des Helden, da dieser beim a-tergo-Sex (die C-Stellung gehört augenscheinlich zu seinen Vorlieben) mit einer jungen Ägyptologin von einem giftigen Insekt gestochen wird und schließlich an der entzündeten Cyste verstirbt. Vorher allerdings noch kafkaesk im Fiebertraum zum Verursachertier transformiert. Insect/Incest.

Das (selbst-)gerechte (Nicht-)Juden-(Nicht-)Spiel

Das (selbst-)gerechte (Nicht-)Juden-(Nicht-)Spiel Güte-Siegel

Güte-Siegel

Diese sehr spezielle „Was, wenn es wieder losgeht?“-Angst

Diese sehr spezielle „Was, wenn es wieder losgeht?“-Angst Jüdischkeit

Jüdischkeit